ブレさせん! ブレなどさせん! 写真の天敵「ブレ」を追放する:脱フルオートの道 第6回(1/2 ページ)

いきなりだが、写真の天敵――失敗写真の原因とはなんだろうか。もちろんいろいろな原因があるのだが、多くの人にとって天敵となりやすいのが「ブレ」だ。今回はこの天敵「ブレ」の退治方法を追求してみたい。

手ブレのない写真を目指す手ブレ補正

失敗写真の原因となるブレを大きく分けると、シャッターを押した瞬間にカメラが瞬間的に動いてしまい、写真全体がぶれてしまう「手ブレ」と、シャッターを押した瞬間に被写体が動き、被写体だけがぶれてしまう「被写体ブレ」の2つが挙げられる。

ブレを回避するには、脇を締めてカメラが動かない姿勢で撮影するという基本中の基本がまずあるのだが、ブレが起きる原因は、端的にいうとシャッタースピードの不足に起因する。シャッタースピードの回で書いたとおり、シャッタースピードを遅くすることで、被写体をブラして動きを表現することができる。逆に被写体を静止させたいときはシャッタースピードを速くすればいいのだが、人や動物は常に静止しているわけではないし、屋外で花を撮る場合は風で花が動いてしまうこともある。

昼間ならともかく、夜や屋内の暗い場所では、シャッタースピードを速くしようとして絞りを開放にしても光量が足りずに適正露出(露出の回を参照)が得られない場合が多い。そうなると、どうしてもシャッタースピードが遅くなってしまい、「被写体ブレ」が発生してしまう。

人間の手でシャッターを押す以上、押す瞬間にどうしてもカメラが動いてしまう。そもそも、カメラを構えている時点で微妙にカメラは動いていて、その動きを完全になくすことは不可能だ。特に手ブレしやすくなるのが、レンズの焦点距離が長い場合。焦点距離が長いと、遠くのものを大きく写すことができるのだが、その分、ちょっと手を動かしただけでも大きくブレてしまう。このあたりは細かく説明すると話が長くなってしまうのだが、とりあえず「望遠で撮影した方が手ブレしやすい」と覚えてもらえればいい。

この手ブレに関しては簡単な計算式が一般に知られている。ある焦点距離で撮影するとき、どのぐらいのシャッタースピードであれば手ブレしないか、というもので、手ブレしない限界は「1/35ミリフィルム換算時の焦点距離」秒とされている。つまり、焦点距離50ミリ(35ミリフィルム換算時)であれば1/50秒、200ミリ(同)であれば1/200秒といった具合だ。

手ブレに関してはシャッタースピード以外の解決策がある。それが「手ブレ補正」といわれる機能だ。たとえば一本橋を歩いていて右側にバランスを崩したら、左側に体重をかけてバランスを取ろうとするだろう。手ブレは手の微妙な揺れで発生するが、一本橋の例と同様に揺れた方向と逆の方向にブレを発生させれば、その手ブレをなかったことにできる――というのが手ブレ補正機能の仕組みだ。

手ブレ補正にはレンズの一部を動かす「光学式」とCCD自体を動かす「CCDシフト方式」という2種類の方法がある。いずれも手の動きとは逆の方向にレンズやCCDを動かして手ブレを解消しようとしている。

その効果はカメラによって異なるが、たいてい「シャッタースピード3段分」といったあたりが多い。これは、通常手ブレをしないシャッタースピードよりも3段階遅いシャッタースピードでも手ブレしない、という意味だ。

例えば手ブレしないシャッタースピードが1/250秒の場合、1段遅くすると1/125秒、2段遅くすると1/60秒、3段遅くすると1/30秒となるので、200ミリの望遠撮影でも1/30秒で撮影できる。より広角側での撮影でも効果的で、1/30秒が手ブレしない限界であれば、手ブレ補正を使えば1/4秒でも手ブレしないことになる。

もちろん、手ブレ補正機能があれば完全に手ブレが解消されるわけではなく、手ブレ補正を過信すると失敗することもあるが、手ブレ補正がない場合と比べるとはるかに手ブレ率が減少する。

最近は、コンパクトデジカメで手ブレ補正機能の搭載率が高くなっているので、これはぜひ有効に活用したい。これを使うことで、ある程度シャッタースピードが遅くなってしまう場面でも手ブレしないで撮影できるようになる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

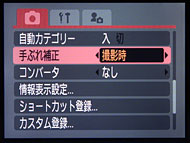

多くのカメラで、手ブレ補正のオン/オフが設定できる。多少電池の消耗が速くなるが、あえてオフにする必要はないので、常時オンのままでも問題はないだろう

多くのカメラで、手ブレ補正のオン/オフが設定できる。多少電池の消耗が速くなるが、あえてオフにする必要はないので、常時オンのままでも問題はないだろう