“超薄型”競争に先制パンチ――“Wooo”UTシリーズ(1/2 ページ)

「自由すぎる奴は、いつだって敵が多い」――TV CMでアウトロー的なイメージを描き出した日立製作所の“Wooo”UTシリーズ。パネル部の厚さ35ミリと、各社が“超薄型テレビ”の開発を進める中で、いち早く市場に投入された注目のモデルだ。

ただし同社が目指したのは薄さだけではない。同社デジタルコンシューマ事業部商品企画本部メディア・コミュニケーション部の尾関考介部長、そしてデジタルコンシューマ事業部商品企画部 戦略部の駒井章子主任に詳しい話を聞いた。

駒井氏は、UTシリーズの製品コンセプトについて、「薄さにこだわるというよりは、新しい時代のテレビの魅力を表現したい」と話す。「テレビは、各社とも先進的なAV機器のイメージから、生活を楽しくするカッコいいスタイルに移行しています。しかし便利に使おうとすると、ケーブルの引き回しなど接続性の問題があり、なかなかうまくはいきません。UTシリーズでは、キッチンでメニューを出しながら調理してみたり、パーティでフロアの中央にテレビを置いて演出してみたりと自由度の高い“レイアウトフリー”のテレビを目指しました」(駒井氏)

「レイアウトフリー」という言葉は簡単だが、そのための条件を挙げてみると、いかに困難であるかが分かる。例えば“壁かけ”、それも同社が目指した“壁ピタ”を実現するには、テレビの薄型化にくわえ、背後にスペースがなくても熱を逃がすことのできる仕組みが必要だ。

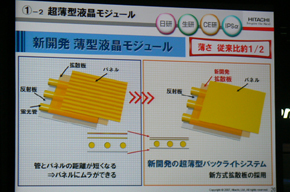

UTシリーズの場合、バックライトにEEFL(外部電極蛍光管)を採用して熱の発生を抑えながら薄型化を図った。ただし、パネル厚が20ミリというUTシリーズの場合、それだけでは不十分。バックライトと液晶の距離が狭くなると、画面に輝度ムラが発生してしまう。

尾関氏によると、主に2つの技術で輝度ムラを防いだという。「1つはFL管の配置です。隙間の調整を何度もシミュレーションして、結果を見ながら調整することを繰り返しました。もう1つは新開発の拡散板。一般的に液晶テレビの拡散板は、拡散剤を含むアクリル板と補正用のシート(色味や視野角の“微調整”を行う)で構成されていますが、その組み合わせに苦労したようです。もちろん拡散板やシート自体にもいろいろ秘密があります」(尾関氏)。

放熱機構や電源も完全に新規開発だ。「われわれは今まで通常のテレビを作ってきたわけですが、孔を開けず、しかもファンを使わないというのは考えられませんでした。UTシリーズでは大型サーバの放熱技術をベースに高度な空気流解析技術と熱解析技術を“総動員”しています」。

UTシリーズの放熱機構は、熱が上に行く性質を利用してパネルの背面側に約10ミリの“空気の通り道”を作るという、考え方としてはシンプルなもの。しかし実際に製品を作るとなれば「部材の配置などはスーパーコンピュータで流体解析しなければ分かりません。この10ミリには日立の技術が詰まっています」。

背面の下側には吸気口、上面に放熱孔を設けているが、その数や配置についても紆余曲折があった。「デザイナーもこだわっていますから、上面のスリットを斜めにしたいといった要求が出てきます。すると設計部門は苦しくなる。斜めのスリットは実現しましたが、本当はもっとスリットの数を減らしたかったと話していました」。

「結果として、壁掛けができ、壁ピタもでき、しかも後ろから見てもカッコいい。本当に自慢できる商品になったと思います。CEATECなどで他社の試作機も見ましたが、背面の孔は多かった。薄くすることはできても、放熱に関してはやはりハードルが高いのでしょう」(尾関氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

同社デジタルコンシューマ事業部商品企画本部メディア・コミュニケーション部の尾関考介部長(右)と同じく商品企画部 戦略部の駒井章子主任(左)

同社デジタルコンシューマ事業部商品企画本部メディア・コミュニケーション部の尾関考介部長(右)と同じく商品企画部 戦略部の駒井章子主任(左)

写真右は昨年9月に発売した26インチ液晶テレビ「W26L-H90」の背面。比べてみると、UTシリーズがいかにすっきりしているか分かる

写真右は昨年9月に発売した26インチ液晶テレビ「W26L-H90」の背面。比べてみると、UTシリーズがいかにすっきりしているか分かる