見えてきたテレビの高画質化、そして次世代BDの姿――「2014 International CES」(後編):麻倉怜士のデジタル閻魔帳(1/3 ページ)

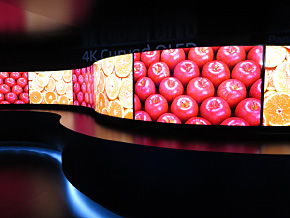

前編では、米国における4Kテレビ事情から大型テレビのフォームファクターの変化を中心に取り上げた。湾曲した画面やシネスコサイズ(ほぼ2:1のアスペクト比)の展示機は、いずれも4Kの高精細画面を使ってさらに臨場感を得るためのアイデアであり、一部は国内メーカーのブースにも展示されていた。後編では、気になる有機ELテレビや国内メーカーの動向、そして4K収録の“次世代Blu-ray Dsic”などについて、AV評論家・麻倉怜士氏に詳細を聞いていこう。

――今年は有機ELテレビの発表が少なかった気がします。実際はどうだったのでしょう。

麻倉氏: そうですね。昨年まではかなり有機ELの勢いを感じましたが、今年は積極派と消極派に二分された格好です。このうち積極派は、パナソニックとLGエレクトロニクス。消極派はサムスンで、ブース内にいくつかの展示機はありましたが、昨年秋の「IFA2013」に展示したものと同じでした。ソニーは展示をしていません。

理由を聞きましたが、サムスンはどうやらRGBの蒸着方式が難しく、製造技術の確立に時間がかかっているようです。ソニーに関しては、昨年末にパナソニックとの共同開発が終了するというニュースもありましたが、もともとあの提携はソニーが推進している低分子有機ELを印刷方式で製造するメドが立たなければ契約を更新しないと明記されていたのです。つまり、ソニーの技術革新はまだ達成できていないのだと思います。

――一方のパナソニックはいかがでしたか?

麻倉氏: パナソニックブースは面白かったです。印刷方式によるRGBの塗り分けに挑戦して、ほぼ製品化に近い状態に仕上げて来ました。昨年のIFAリポートでマザーガラス方式を取り入れたことに触れましたが、今年のチャレンジは有機ELパネルで凹型と凸型を作ったことです。

麻倉氏: 担当の技術者の方に話を聞きましたが、「どこも湾曲ばかりなので、違うことをやってみた」と話していました。元気がありますね。考えてみると、これはスゴイことです。凹型のパネルは中央の画素が引き締まるという難しさがありますが、凸型は広がるのでさらに難しい。発光の安定性など、いくつもハードルがあったそうです。

そのアール(R、曲率半径)もすごいです。LGやサムスンの展示機は4000ミリから5000ミリと緩やかなのですが、パナソニックの凸は2000ミリ(数字が小さい方がカーブがきつい)ですから、かなり曲がっているのです。また、研究室では1000ミリのパネルもできているそうです。技術者の方は、「大阪梅田駅に直径2メートルの円柱があるのですが、そこに有機ELパネルを“巻く”のが夢です」と話していました。もちろん私は「もっと大きい凹凸のウォールを作ってください」と注文しておきました。

――パナソニックの展示がデジタルサイネージ中心だったこともあって、今回はどうしても韓国メーカーに注目が集まりがちでした

麻倉氏: それは韓国メーカーがディスプレイデバイスを作っているからです。さまざまな展示機で目をひくため、どうしても目立ちますが、一方で中身に関してはいまひとつ注力していません。一方で日本のメーカーは中身重視なのです。

直下型バックライトの復活

麻倉氏: 中身といえば、もう1つ明らかなトレンドがあります。それは、液晶テレビの新製品や試作機に、直下型LEDバックライトとローカルディミングが戻ってきたことです。

振り返ると、リーマンショック以前は各社とも強気でコストのかかる直下型バックライトに注力していました。当時はプラズマもありましたから、コントラストの面で負けないようにがんばっていたのです。しかし近年は、エッジ式LEDバックライトが主流になり、4K化で精細度は高くなったのにコントラストは悪い、という状況です。ところが、今年のCESでは直下型バックライトに回帰したケースが増えました。東芝、シャープ、ソニー、パナソニック、つまりテレビを展示した国内メーカーすべてです。

――なぜでしょう

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR