ワクワクが止まらない! 次世代技術で前進する映像文化の近未来:麻倉怜士の「デジタル閻魔帳」(1/4 ページ)

5月末に行われたNHK放送技術研究所の一般公開「技研公開2015」では、SHV(スーパーハイビジョン)に関わる多くの技術が公開された。後編ではレーザーバックライト技術や、低ビットレート転送、ホログラムメモリーといった技術を中心に見ていく。次世代のスタンダードとなるさまざまな工夫が凝らされた技術群を前に、麻倉氏も興奮を隠せない様子だ。

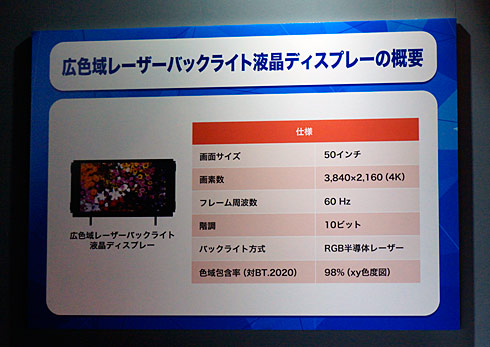

BT.2020対応を実現するレーザーバックライトディスプレイ

麻倉氏:前編ではJVCのプロジェクターで色を語りましたが、テレビモニターでも色に関するソリューションが提示されました。バックライトにレーザー光源を用いた液晶ディスプレイです。

――レーザーバックライトといえば、三菱電機の“REAL”が思い当たります。三菱のレーザーバックライトは赤色の表現に定評があますが、今回の試作機はこれまでの民生機とどこが違うのでしょうか

麻倉氏:今回の試作機は三菱電機と技研の共同開発です。三菱はバックライトシステムに、赤をレーザー、青と緑をLEDというハイブリッド光源を用いた4Kテレビを売り出していますね。では今回の試作機は何が新しいのかというと、実はRGBの全色をレーザー光源にしたのです。

そもそもBT.2020というのは、RGB純色のレーザー光を流した時の広い色域を次世代の規格にした、という経緯を持っています。ですので、基本的にBT.2020はレーザーでなければ再現できないというのが、定説となっていて、それが初めて出てきたという訳です。「これぞBT.2020だ」という提示でもありますね。

――なるほど、BT.2020の「あるべき姿」が提示されたというわけですね。でもそれならば、もっと早くにRGB全色をレーザー光源にしていれば良かったと思っています。今までは何故レーザー光源が赤色だけだったんでしょうか?

麻倉氏:半導体レーザーというのは制御が難しいんです。BT.2020規格では、赤の波長を630ナノメートル、青を467ナノメートル、緑を532ナノメートルと定めています。赤は規格値以上の値が出ており、ブルーも比較的コントロールが自由にできるので、だいたいジャストの数値が出ているのですが、緑色の制御は特に難しいようです。1年位前の最初の試作機は510ナノメートル、次が520ナノメートル以上で、今は525ナノメートルくらいにいっており、結構近いがジャスト緑ではないんですね。という訳で、若干緑が足りないために今回の試作機は色域カバー率が98%ですが、それでも色の出方は印象的でブライト、カラフル。でも嫌な強調がなく自然だな、という感じです。こういったところが「レーザーバックライトで作るBT.2020の画だな」と思わせます。実は、BT.2020を策定する際に、最初の段階ではレーザー光しか想定していなかったのですが、当時有機ELにとても力を入れていたサムスン電子が、有機ELが持つ色度点を考慮して最後の段階で若干の修正を加えた、という経緯もあります。

SHVテレビのバックライトは、最初はレーザーでスタートしていたのですが、次にクァンタムドット(量子ドット)という波長変換フィルターが実用化されました。色域再現率に関してはレーザーの98%に対して、クァンタムドットでは90%と、今はこちら(クァンタムドット)がかなりレーザーを追い上げているらしいです。ただ私の印象では、クァンタムドットの色はクァンタムドット調というか、一つのキャラクターを持っていると感じます。それに対して、前編で話に上がったJVCのフルスペックプロジェクターは、まさにレーザーで発光しています。ですので完全に3色の純色で100%のBT.2020をカバーするのです。やはり基本的にレーザーで出すことが、BT.2020の最もオリジナルに近い色を出す大きなポイントではないでしょうか。

――技術的な困難があったとしてもBT.2020のテレビはレーザー光源で再現すべき、という訳ですね

麻倉氏:ただ展示として、今回の試作機がVAパネルを使っているのにはズッコケてしまいました。視野角による輝度変化や色変化が起きにくいIPSパネルと違い、VAパネルでは正しい色が出る位置が凄く限定されてしまいます。斜めから見ると、横にあるBT.709のエミュレーション・ディスプレイの方が遥かに良い色に見えちゃったりもするんですよ。このへんはちょっとダメですね。家庭とは違って、展示会では多くの人がさまざまな場所から試作機を見るのですから、最終的な展示のことをもう少ししっかり考えて作らないといけません。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR