「バックライトマスタードライブ」に第2世代OLED、ディスプレイの進化は止まらない:麻倉怜士の「デジタル閻魔帳」(1/5 ページ)

4000nitsという輝度を達成したソニーの「バックライトマスタードライブ」。その登場は今年のCESでも非常に印象的なニュースであり、同技術で映像表現の可能性が飛躍的に拡がったとAV評論家の麻倉怜士氏は指摘する。それに追随するかのように有機EL(OLED)でも焼き付きや暗部ノイズへの対策によって劇的な進化を遂げた「第2世代OLED」が登場し、次世代の高級テレビ開発に弾みをつけた。ディスプレイに関する技術革新はとどまることを知らない。

――CESレビューの後編はバックライトマスタードライブ技術からです。スゴい技術とのことですが、一体何がどうスゴいのでしょうか?

麻倉氏:バックライトマスタードライブは今回のソニーの目玉展示です。その凄さは4000nitsという数字が如実に表しているでしょう。何しろ他の会社がヒィヒィ言いながら1000nitsをやっとやっと出したというところ、ソニーは4000nitsという4倍差を達成した訳ですからね。

――確かに各社がデッドヒートを繰り広げている中、ソニー1社だけ別次元を突っ走っている感じがします

麻倉氏:周囲とのレベルがあまりに違いすぎるので、もし先のUHD Premiumマークを4000nitsのテレビに付けたとしても、市場では1000nitsと勘違いされる可能性さえあるでしょう(苦笑)。まあ半分は冗談ですが、いずれにしても映像技術に関してバックライトマスタードライブは、今回のショー全体で間違いなくベスト技術です。次点はOLEDでしょうかね。

――かなりの高評価ですね。もう少し突っ込んだ話をしてください

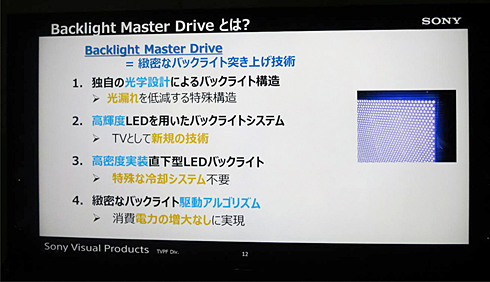

麻倉氏:この技術で重要なのは「民生用液晶テレビでここまでの技術が出てきた」ということでしょう。いままでのローカルディミング分割数をみてみると、現在ソニーのフラッグシップ直下型モデル「X9400C」で300から400程度です。他メーカーを見ても、パナソニックが今回発表した新モデル「DX900」と東芝の現フラッグシップ機「Z20X」が多くて約500分割というところでした。今回のソニーのアナウンスによると分割数は「1桁多い」としており、少なく見積もっても1000単位であることは確実でしょう。

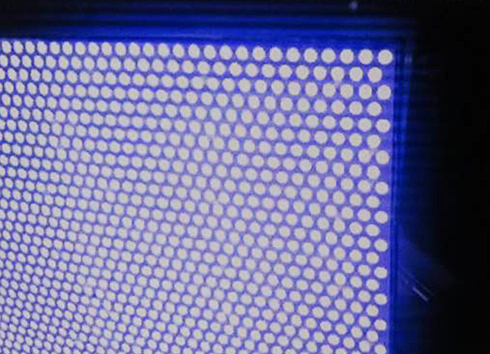

バックライトマスタードライブの肝の1つは、LEDがハニカム構造などで見られる「六方格子配列」で敷き詰められていること。この配列は19世紀の大数学者であるガウスが証明した、平面上に同じ大きさの円を配置するのに最も効率の良い構造パターン

バックライトマスタードライブの肝の1つは、LEDがハニカム構造などで見られる「六方格子配列」で敷き詰められていること。この配列は19世紀の大数学者であるガウスが証明した、平面上に同じ大きさの円を配置するのに最も効率の良い構造パターン麻倉氏:ここまでのものを作るのは非常に大変なことです。ソニーはHDR以前から、民生用として分割数をどこまで増やせるかを考えていました。ソニー初のローカルディミング+直下型バックライトモデルは2008年の「XR1」です。当時は物量を投入して画質を上げようとしていた時期でしたが、このときでさえローカルディミングの分割数は1000単位までには届いていません。液晶テレビの設計においては、LED素子、光学設計、光漏れ、制御、実装など、対処すべき問題が膨大です。

――XR1は正に画質のためにできることは何でもやった“物量てんこ盛り”と言わんばかりのモデルでした

麻倉氏:もう1つ、今とても勢いがあるOLEDに対して、液晶でどのような答えを出すかという問題があります。このあたりでHDRの話が絡む訳です。そもそも、なぜ4000nitsという数字が出てきたかというと、ドルビーが持っている「パルサー」というHDRマスターモニターが4000nitsで、基本的にこのパルサーが業界のデファクトスタンダードになっているからです。ドルビーにはもう1つ、1000nitsのリファレンスシステムがありますが、現在のシステムを見てみるとPQカーブは1万nitsまで許容しており、その10分の1しかない1000nitsではコンテンツを創るのには力不足です。

――ということは、4000nitsというスペックのモニターは既に存在していた訳ですね。それならば今回の発表がそれほど重大事件とはなりそうにないですが……

麻倉氏:ですがこのパルサーには1つ大きな問題があって、実は冷却が水冷なんです。

――水冷!? モニターに水冷!?

麻倉氏:パルサーのバックライトはコスト度外視でRGBの3原色バックライトを使っており、これがもの凄く熱を出すんですよ。かつては「QUALIA 005」やXR1などが3原色LEDでしたが、現在のテレビはコスト優先で全て白色LED+QD(量子ドット)になってしまいました。しかしドルビーは映像制作のプロのためにちゃんと色を出そうとRGBバックライトを採用しているんです。

ただしパルサーは仕様が若干古いため、緑の発光が弱いという弱点を持っています。それを補うため緑の信号に電流を突っ込んでおり(LEDは古典的な電球と異なり、電圧制御ではなく電流制御で光量が変わる)、大量のエネルギー消費で必然的に熱が出るのです。その発熱量が半端ではなく、空冷ではとても対処しきれないという訳ですね。

――なるほど。加えて電流量が多い緑は赤や青と比べて寿命も早まりそうです。これでは確かに民生用にはできませんね

麻倉氏:対して今回のソニーは空冷です。これは1つの技術革新といえるでしょう。他社同様に、最近のソニーはバックライトに白色LEDを使っていますが、最近は白色でも色範囲が広くなってきたため、3原色LEDに接近してきました。また今回は分割数が“1桁違う”訳ですが、分割数を増やすということはバックライトのLEDを増やすということで、LEDが多くなれば発熱量が増えるというのは白色も3原色も変わりません。このあたりの熱設計はかなりエンジニアリングのパワーを得ていますね。

最終的にこのレベルで商品化されるかは未定ですが、何かしらの答えは出すでしょう。おそらく1000nits以上4000nitsまでのどこかでは出ると考えて良いと思います。それが2000や3000あたりならキリが良くて分かりやすいですが、ハリウッドもこのレベルでオーサリングしていますから、それに応えないといけないですね。

――業界方面からも民生方面からも、望まれていたレベルの技術ということですね。肝心の画質はいかがでしたか?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR