2015年、テレビは「ニコ動」化する?――NRIが示す未来像(1/2 ページ)

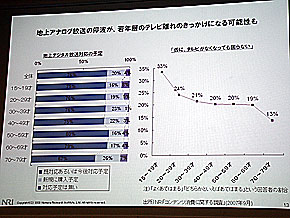

若年層のテレビ離れが進んでいる。野村総合研究所(NRI)の調査で「テレビがなくなっても構わない」と答えた人の割合は20〜29歳で24%、15〜19歳は33%と3分の1に達した。

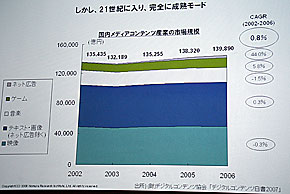

テレビで放送されているコンテンツをリアルタイムで見るというスタイルが、HDDレコーダーや動画共有サイトの普及で大きく変わってきている。テレビの視聴率も低減傾向。DVDやCD、書籍などのコンテンツパッケージ市場も振るわず、コンテンツ産業は岐路に立っている。

「コンテンツ市場はどうすれば成長できるか」――NRIは2月5日、2015年に向けたメディアやコンテンツの変革シナリオを「こうあってほしいという理想も含めて」(同社情報・通信コンサルティング部の中村博之上級コンサルタント)提示した。そこで示した「未来のテレビの理想像」は、「ニコニコ動画」「YouTube」などネットサービスにある機能がいくつも取り込まれている。

「テレビ不要」でも「YouTubeでテレビ番組見る」

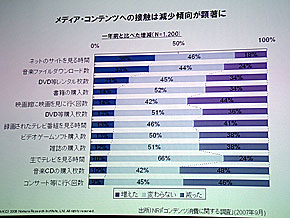

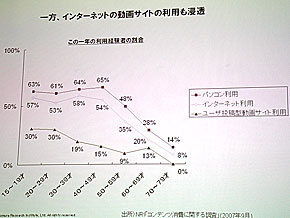

同社が全国の15〜79歳の男女1200人を対象に行ったメディアに対する調査(07年9月に戸別訪問で実施)によると、1年前と比べて接触時間が「増えた」という答えが多かったメディアは、Webサイトと音楽ファイル(のダウンロード数)だけ。ほかの項目――DVDや書籍、CD、テレビなどはすべて、「接触時間が減った」と答えた人の方が多かった。

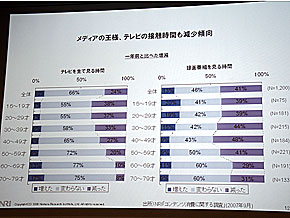

テレビだけで見ても、視聴時間は減少傾向だ。生で見る時間は「減った」と答えた人が24%、「増えた」人は10%。録画番組を見る時間は「減った」が41%、「増えた」が13%だった。「テレビがなくなっても困らない」と答えた人は若年層ほど多く、15〜19歳で33%、20〜29歳で24%、30〜39歳で21%だ。

テレビに反比例して利用が増えているのが、YouTubeやニコニコ動画などの動画投稿サイトだ。動画投稿サイトの利用経験率は若年層ほど高く、15〜19歳・20〜29歳がそれぞれ30%、30〜39歳が19%に上る。

「コンテンツ業界は前門の虎・後門の狼で身動きが取れない」と中村さんは指摘する。コンテンツのデジタル化・ネット化で、視聴者のテレビ離れやパッケージ離れが進んでいる上、娯楽が多様化して時間の奪い合い競争が激しくなっている。「娯楽の王様はコンテンツからコミュニケーションに変化している」(中村さん)

テレビ局など既存のメディア事業者は、この変化を肌で感じていたとしても、自らドラスティックに変わっていくのは難しい。ネット化の推進は既存ビジネスを傷つけることにもつながるためだ。「長期的成長のシナリオは、現状の延長線上では描きづらい。思考をジャンプアップさせる必要がある」(中村さん)

「デジタルネイティブ」に“刺さる”のは

では、どのようなメディアが次世代にふさわしいのか。90年代後半以降に生まれ、子ども時代からネットや携帯電話、iPodなどが当たり前だった若年層を「デジタルネイティブ」と名付け、彼らに“刺さる”メディア像を検討した。

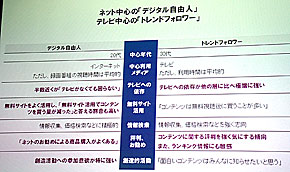

デジタルネイティブ層の性質を探るため、先の調査から、傾向の異なる5つのグループを抽出。そのうちメディアに最も敏感な層を「デジタル自由人」、次にメディアに敏感な層を「トレンドフォロワー」と名付け、デジタルネイティブは「デジタル自由人」と似た性質を持っていると想定した。

デジタル自由人は20代が中心。ネットを中心に利用し、半数近くが「テレビがなくても困らない」と回答する。ただ動画投稿サイトではテレビ番組をよく見ており、創作活動への参加意識も強い。トレンドフォロワーはテレビを中心にメディアを利用する30代中心の層で、コンテンツの評判やランキングを気にする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR