みかん、オクラ、ニンニク──スーパーで見られる「色の錯視」を知ってる?:コンピュータで“錯視”の謎に迫る(1/2 ページ)

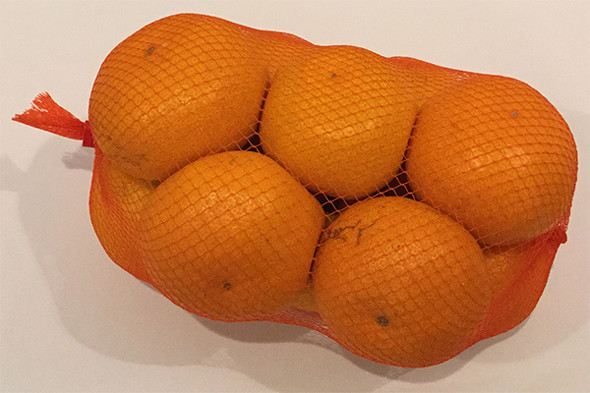

冬はみかんの季節です。スーパーの果物売り場では、専用のネットで束ねられたみかんをよく見かけると思います。実はこのネット、みかんがより良く見えるように、とある“色の錯視”が使われているのです。

色にはさまざまな錯視がありますが、ここで使われているのは「色の同化」と呼ばれる錯視です。朱色のネットでみかんを覆うことにより、みかんの色がネットの色に同化して「よりおいしそうなみかん色に見える」というものです。

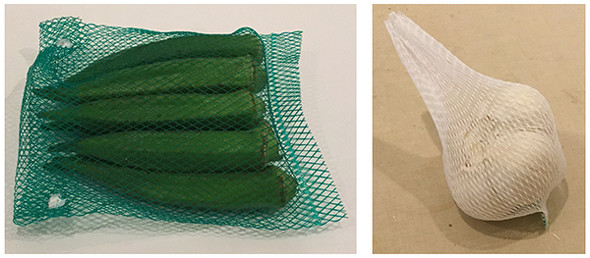

この他にも、スーパーでは緑のネットにオクラ、白のネットにニンニクを入れて、オクラやニンニクがより良い色に見えるよう工夫しています。

連載:コンピュータで“錯視”の謎に迫る

あなたが今見ているものは、脳がだまされて見えているだけかも……。この連載では、数学やコンピュータの技術を使って目に錯覚を起こしたり、錯覚を取り除いたり──。テクノロジーでひもとく不思議な「錯視」の世界をご紹介します。

色の同化とは

では色の同化とはどのようなものでしょう。JIS(日本産業規格)では、色の同化効果を次のように定義しています。

『一つの色が他の色に囲まれているとき、囲まれた色と周囲との色の差が少なく見える現象。この現象は,囲まれた色の面積が小さいとき,又は囲まれた色が周囲の色と類似しているときなどに起こる。』([J]より)

みかんやオクラなどを同じ系統の色のネットに入れると、囲まれた色がネットの色と類似しているので同化が起こると考えられます。

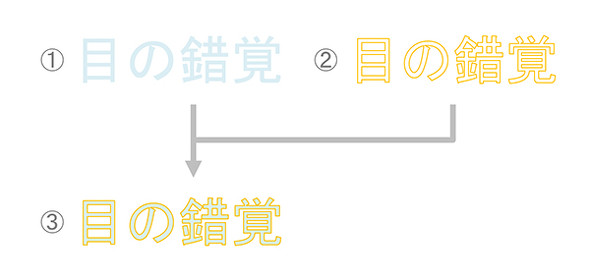

同じ系統の色でなくても、囲まれた色の面積が小さいときに色の同化が起ります。その例を作ってみましょう。(1)のような青みのある文字を黄色い輪郭線(2)で囲んでみます。すると(3)のように青い文字が黄色みを帯びて見えます。

注:錯視の見え方には個人差があり、人によって錯視が起こらないこともあります

「水彩錯視」

さて、2001年に心理学者のピンナ氏、ブレルスタフ氏、そしてシュピルマン氏が「水彩錯視」という新しいタイプの錯視を発見しました。色の同化では、囲まれる色の面積が小さい必要があったのですが、水彩錯視では囲まれた領域が広くても構いません。

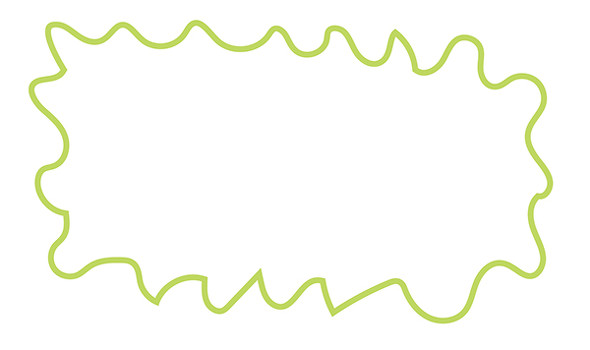

水彩錯視を一つ作ってみましょう。例えば次のような波打った緑の線で領域を区切ります。

これだけですと、色の同化は(ほとんど)起こりません。しかし、より暗い色の輪郭を外側にもう一つ描いてみましょう。するとどうでしょう。囲まれた領域は白色なのに、領域全体が薄い緑の水彩絵の具で塗られているように見えます。

これがピンナ氏らによって発見された水彩錯視です。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR