iPhoneにArmコアが載った日 その前日譚を技術と人脈から解説する:Apple Siliconがやってくる(1/3 ページ)

2007年、AppleはiPhoneを発売する。が、実はAppleとArmの付き合いはもっと古くから続いていた(とりあえずNewtonの話は忘れていただきたい。コンセプトとしてのNewtonが何かしらiPhoneに影響を与えたのではないか、という文化的な側面はおいておくとして、技術的には何も影響を与えていない)。

Appleが再びArmベースのプロセッサを扱うようになったのは、「おそらくは」(これ以外にMacintoshの周辺機器の中にArmベースで構築されたものがなかった、とは断言しきれないので曖昧な表現になってるのはご容赦を)2001年発売の初代iPodである。

初代〜第4世代iPodまでが搭載したPortalPlayer製プロセッサ

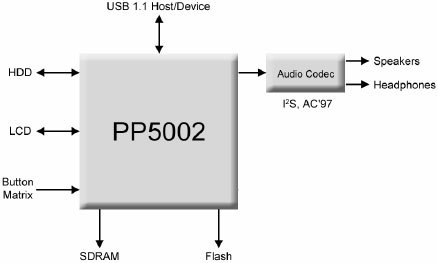

この時には、米PortalPlayerというファブレス半導体ベンダー(2007年にNVIDIAに買収された)の「PP5002」という、Dual ARM7 TDMIコア搭載(動作周波数90MHz)のアプリケーションプロセッサを搭載している(写真1)。

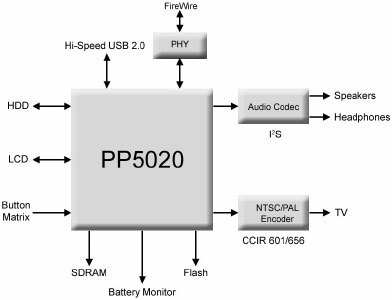

第3世代のiPodまで、このPP5002が利用された。これがArmベース製品の最初に相当する。2004年に発売された第4世代iPodでは、同じPortalPlayerの「PP5020」(写真2)にアップグレードされる。

こちらは機能的にはPP5002から大きく強化され、USB 2.0の対応やバッテリーモニターのサポート、カラー液晶のハンドリング、JPEG/MotionJPEGの取り扱いなどが追加された一方、CPUコアそのものは80MHz駆動のDual ARM7 TDMIと、むしろ性能は多少落ちていたりする。2005年に投入されたiPod PhotoやiPod Color Displayなどの製品もこのPP5020が利用されていた。

Sumsung SoCへの切り替えは必然的だった

ただ第5世代のiPod(ビデオ再生対応)についてはPP5020のままではいろいろ性能が足りなかったようで、PP5021Cという進化型(引き続き80MHz駆動のDual ARM7 TDMIコア)にBroadcomの「BCM2722」というビデオプロセッサを組み合わせる形で実装された。

おそらくこの辺りで、PortalPlayerが提供するSoCではARM7 TDMIのままで性能改善は見込めないと判断したのだろう。2007年に発表された第6世代(いわゆるiPod Classic)では、SamsungのSoCに切り替えている。このiPod Classicに使われたプロセッサの詳細は不明なのだが、ちょっと後に出た第1世代のiPod touchには、やはりSamsungの400MHz駆動のARM11コアが搭載されたSoCが採用された。

このiPod ClassicやiPod touchの設計がiPhoneに生かされ……というのはおそらく順序が逆であり、iPhoneの設計が始まった時点でARM11の利用は半ば決まっていたのだと思われる。

当時存在した主要な携帯電話向けのアプリケーションプロセッサはさまざまであるが、一定の消費電力枠(プロセッサコア単体で1〜2W)でそれなりに高い性能、というとARM11くらいしか存在していなかった。

少なくともARM7 TDMIベースでは性能が十分といえないのはiPodの開発の経験から分かっており、ARM9かARM11、それかMIPS32(当時AMD傘下にあった元Alchemy SemiconductorのMIPS32コアは辛うじて現実的な選択肢だっただろう)くらいしか選択肢はなかった。

時間と資金があればPowerPCベースで新規にプロセッサを開発する、なんて案があったかもしれないが、そこまでの余力は当時のAppleにはなかったはずだ。そして量産のことを考えるとAlchemyのMIPS32は非現実的である。

ARM9かARM11の選択であれば、より性能の高いARM11を選択するのは必然。量産、というのは初代iPhoneは610万台ほど販売されたわけで、これだけのチップを安定供給できるメーカーとなるとかなり限られてくる。Appleが自社Fabを保有してチップの独占生産を可能にするSamsungを選んだのはまあ必然だったと思う。そしてiPhoneの開発が進んだところで、その技術をベースにiPodを作り直すのは、これは容易だったと推測する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR