味をデジタル化する「電気味覚」の可能性(前編) 「味をSNSへ投稿する」を実現するための研究:Innovative Tech(1/4 ページ)

Innovative Tech:

このコーナーでは、テクノロジーの最新研究を紹介するWebメディア「Seamless」を主宰する山下裕毅氏が執筆。新規性の高い科学論文を山下氏がピックアップし、解説する。

音や空間をデジタル化し音楽や映像が生まれたように、味をデジタル化できればどうなるだろうか。「味を記録し、味を編集し、味をSNSへ投稿する」、このような画像や動画で現在行っている一連のタスクが行え、また味見する側も、スマートフォンやタブレット、VR機器で画像や動画内の食品、もしくはバーチャル食品を味わえるかもしれない。

このような突拍子もない体験が世界中の研究室では探究され、その成果が論文で多数報告されている。これら研究の基盤となっているのが、味のデジタル化において重要な要素である「電気味覚」という現象だ。今回は、そんな電気味覚をこれまでの多様な研究成果と交えながら掘り下げていきたい。

味をデジタル化する「電気味覚」とは

人間の舌や口腔内などには、味覚を感じ取る「味蕾」(みらい)という器官が何千、何万個とちりばめられ埋め込まれている。味蕾は内包する味細胞を通して味覚神経につながり、センサーのように口に入れた物の味を感じる。

この味蕾に直接電気を与えると、酸味や苦味、金属的な味を感じる。この現象を「電気味覚」と呼び、1752年に発見された。Voltaが電池を発明するきっかけにもなったという。古くから発見され仕組みも探究されてきたが、これまでの研究は生理学(人体の機能を探究する学問)を主眼に置いており、また直接電極をなめて電気味覚を提示する味覚検査としての活用にとどまっていた。

2010年、電気味覚を生理学ではなく工学的アプローチに活用する日本の研究チームが登場した。食品を食べる際に、電気刺激を同時に与えればその食品の味を変えられるのではないかと考えた研究だ。

飲食物の味を変化させる電気味覚

明治大学の中村裕美氏(現在は東京大学特任准教授)と宮下芳明教授による研究チームは、電気味覚を用いて飲食物の味を変化させる手法「飲食物 + 電気味覚」を2010年に発表した。

飲食物と電気味覚を同時に提示し、本来その飲食物を食べた際に感じられる味とは異なる味に変化することを目的とした研究だ。

電気味覚を提示するには、前提として電極または導電体が舌と接触していなければならない。そのため飲食物を介在して電気刺激を与える場合、電気が流れている状態で口に運ぶことが求められる。

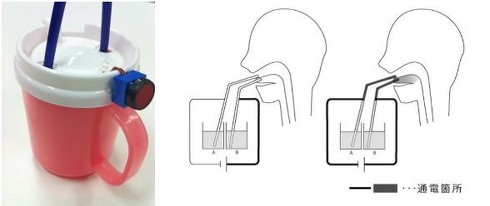

そこで研究チームは、ストローから飲料を飲んだ際に電気味覚を付加する装置を開発した。ストローは常に口の中に入り舌と接触できるからだ。

装置は、2つの容器に分割された飲料部と、陽極と陰極それぞれをつないだ2本のストロー部で構成する。各容器に同じ電解質を含んだ飲料を入れ、2本のストローから同時に吸引すると、口腔内を含んだ回路を形成し通電する。これによって舌への電気刺激が可能となり、飲料の味を得られながら同時に電気味覚の提示が行える。

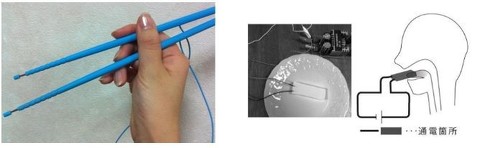

この原理は飲料だけでなく、水分を含む野菜やゲル状の食品においても同様の結果が得られる。食物を導電体とする場合、陰極と陽極それぞれを1つの食品に差し込み、そのまま口に含んで電気味覚を付加する。もしくは、先ほどのストローの代わりに箸に電極を刺し込み、食品をつまんで食べる方法でも同様の効果が得られる。

この研究は、翌年の国際会議「Augmented Humans 2011」にも「Augmented gustation using electricity」というタイトルで採択されており、10年後の「Augmented Humans 2021」にて「Lasting Impact Award」を受賞している。この賞は、10年間で引用数が多く、広くインパクトを与えた論文に授与されるもので、この論文が電気味覚の研究分野を切り開いたことを示すものとなった。

この研究を皮切りに、電気味覚を工学的アプローチに用いる論文が発表されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR