登場から約半世紀 世界初のギターシンセ「GR-500/GS-500」 当時の関係者に聞く“開発秘話”(1/3 ページ)

「シンセサイザー」という言葉を聞いて何を連想するだろうか。70年代にロック少年だった筆者は、モーグ博士、キース・エマーソン、冨田勲、リック・ウエイクマンといった名前を思い浮かべる。だが、もう一つ、記憶の片隅に忘れられない存在がある。

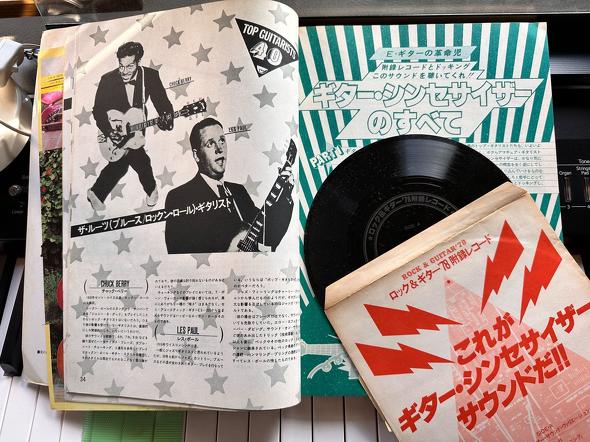

シンセやアンプ類でおなじみのメーカー、ローランドとギター製造の富士弦楽器(フジゲン)が開発したギター・シンセサイザー(シンセ)「GR-500/GS-500」だ。

バレリーナ、B.DOGsといったバンドを経てインストラクター、メーカーエンドーサーとして活躍するギタリストの谷川史郎氏。左の音源ユニットGR-500とギター型のコントローラーGS-500がセットになっている

バレリーナ、B.DOGsといったバンドを経てインストラクター、メーカーエンドーサーとして活躍するギタリストの谷川史郎氏。左の音源ユニットGR-500とギター型のコントローラーGS-500がセットになっているシンセというと鍵盤楽器というのが定番だが、1977年5月に日本の楽器メーカーから、ギターとシンセを組み合わせた世界初の楽器が登場した。本稿では、GR-500/GS-500登場当時、デモンストレーターとして活躍していたギタリストの谷川史郎氏に、この楽器について語ってもらった。

また、当時、ローランドでGR-500/GS-500の開発とマーケティングに携わった植野アイク氏にも開発秘話などを聞いた。ちなみに、GR-500はシンセの音源ユニットで、GS-500はギター本体(コントローラー)の商品名を指す。

時給300円代の時代にセット価格33万円

ギター少年だった筆者は、変幻自在な音色を奏でるシンセへの憧れなのか、あるいはコンプレックスなのか、なんともいえない感情を抱きつつ、EL&PやYESといったプログレッシブ・ロックのレコード盤に針を落としていた。

そんな少年が「ギター・シンセ」というフレーズに反応しないわけはない。ギターでキース・エマーソンや冨田勲のような音が出せるのだ。とはいうものの、当時のセット価格が33万円。アルバイトの時給が300円代だった時代だ。高校生ごときにおいそれと買える代物ではない。

現在のデジタル全盛の時代では考えられないことだが、ギターでシンセの音が出せるというのは画期的なできごとだった。NHKの夜7時のニュースで「世界初」と紹介されたのを覚えている。「ストラディバリウスの音が出るエレキギター」といった紹介のされ方だったように記憶している。実際は、ストラディバリウスとは似ても似つかぬ音なのだが、そんなキャッチコピーを冠したくなるほどに革新的な楽器だったのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR