「3Dプリントで作った霜降り肉」はうまいのか 大阪万博で“培養肉の未来”を見てきた:EXPO 2025 大阪・関西万博

お米を炊飯器にセットするような感覚で、食用肉を“3Dプリント”する――4月13日に開幕する「2025年日本国際博覧会」(大阪・関西万博)の「大阪ヘルスケアパビリオン」で、そんな未来の光景が展示される。出展するのは、大阪大学大学院工学研究科のほか、伊藤ハム米久ホールディングスやTOPPANホールディングスなど6社が参画する「培養肉未来コンソーシアム」だ。4月9日に開かれた、報道関係者向けの内覧会で話を聞いた。

「模様」もカスタム可能

培養肉は、人口増加に伴い懸念されるタンパク質の供給不足や、温室効果ガス排出による環境問題への解決策として、国内外で研究が進められている。

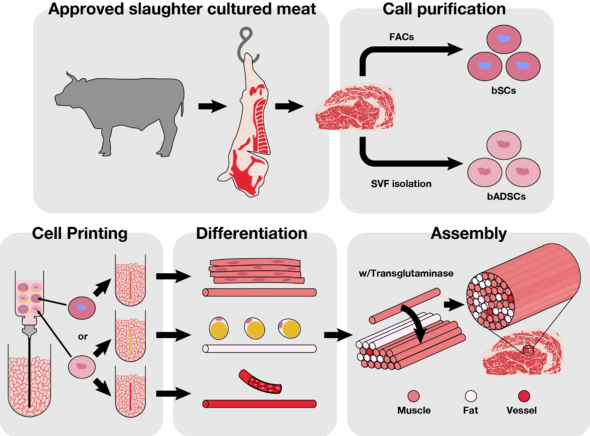

今回展示される培養肉は、和牛から採取した肉塊をもとに製造したものだ。はじめに筋肉・脂肪・血管の細胞をそれぞれ培養して増やし、3Dバイオプリント技術で直径1mm以下の線維状態に形成。これらを組み合わせることで、牛肉を再現している。

大きな特徴が、筋肉や脂肪の割合を自由に調整できる点だ。ヘルスケアパビリオンには、サシ(脂肪)が均一に入った霜降りステーキ肉のほか、赤身・脂身を格子状に組み立てた肉が展示されていた。後者については「パーティー用」といったシーンを想定しているとのことで、研究に携わる伊藤ハム米久HDの野嶽一将氏(大阪大学駐在)は、「将来的には文字を入れたり、誕生日ケーキのように顔写真の模様を入れることも可能です。その後焼いてしまうので、おすすめはしづらいのですが……」と説明する。

家庭での実用化目指す

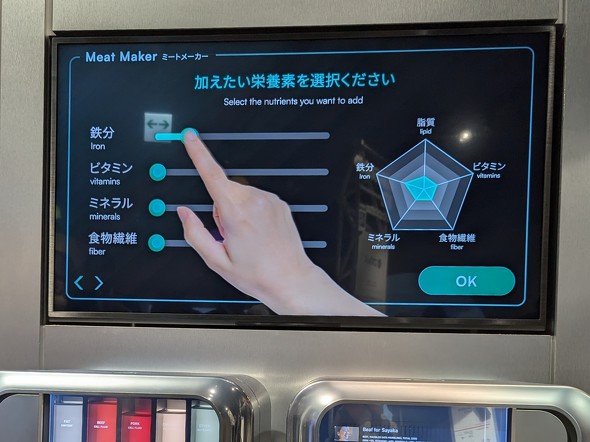

作製には「細胞を増やし始めてから約半年、増やした細胞の組み立てに約1カ月」を要したとのこと。ただし、「今は手作業で組み立てているので時間がかかっていますが、将来的には『夜にミートメーカーのボタンを押しておけば、翌朝にはお肉が出来上がっている』という未来を、2050年ぐらいまでに実現したい」と野嶽氏は話す。

ブースには、実用化を目指しているという家庭向け「ミートメーカー」のコンセプトモデルも展示されていた。「赤身か霜降りか」「どの栄養素をどの程度加えるか」といった“作りたいお肉の仕様”を指定できるようになっており、健康状態や好みに合わせたステーキ肉を自由に用意できる「未来のキッチン」が表現されている。

果たしてお味は……?

とはいえ、気になるのはやはりその味だ。野嶽氏によれば、試食した人からは「『人工物』としてイメージされる味ではなく、明らかに生肉の味だ」という評価は得ているという。ただし、「食感が弱い」「味が薄い」「匂いが弱い」といった課題があり、今後もブラッシュアップを重ねるとのこと。「努力して作っていますが、まだ『安い肉』の味だったようです」

食品衛生法における枠組みが整っていないことから、まだ一般向けには提供できないというものの、同コンソーシアムは培養肉について、31年の商業化実現を目標に掲げている。大阪・関西万博においては、7月8日にヘルスケアパビリオン内の「リボーンステージ」で、「焼いた培養肉の香り」を体験できるイベントも予定されている。“家庭で肉を作る”未来は、想像以上に間近に迫っている――そんな実感を得られる展示といえそうだ。

関連記事

「人間洗濯機」「培養肉」、動く「心筋シート」……大阪万博「ヘルスケアパビリオン」先行入場で見つけた注目展示たち

「人間洗濯機」「培養肉」、動く「心筋シート」……大阪万博「ヘルスケアパビリオン」先行入場で見つけた注目展示たち

「人間洗濯機」「培養肉」、動く「心筋シート」……注目展示がたくさん、大阪万博「ヘルスケアパビリオン」の様子をフォトレポート。 「未来に絶望しないで」――大阪万博の“ガンダムパビリオン”公開、富野由悠季氏からも期待の声

「未来に絶望しないで」――大阪万博の“ガンダムパビリオン”公開、富野由悠季氏からも期待の声

大阪・関西万博でひときわ注目を集める“ガンダムパビリオン”。4月9日に開館式が行われ、テレビアニメ「機動戦士ガンダム」総監督の富野由悠季氏によるコメントも発表された。 大阪万博「NTTパビリオン」、どんな施設? 一足先に体験してきた 「IOWN」で見せる“未来”とは

大阪万博「NTTパビリオン」、どんな施設? 一足先に体験してきた 「IOWN」で見せる“未来”とは

4月13日に開幕する「2025年日本国際博覧会」。NTTは、大容量・低遅延の通信ができる次世代通信基盤「IOWN」を軸に、未来のコミュニケーションを体験できる「NTTパビリオン」を出展する。報道機関向けの先行公開で体験した展示内容を紹介する。 大阪万博の「ガンダムパビリオン」一足先に体験してきた モビルスーツ戦の“振動”に驚き

大阪万博の「ガンダムパビリオン」一足先に体験してきた モビルスーツ戦の“振動”に驚き

「2025年日本国際博覧会」の「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」(ガンダムパビリオン)を先行体験してきた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR