新世代のハイエンド音源、「MQA」の圧倒的な魅力:麻倉怜士の「デジタル閻魔帳」(2/3 ページ)

麻倉氏:では、簡単に解説しましょう。時間軸解像度とは時間的な分解能のことです。ある時間単位の中で音の変化を認識できる度合いのことを指し、尺度は「数ミリ秒」や「数マイクロ秒」といった単位時間の細かさで表します。

――従来のリニアPCMでは量子化グラフの横軸を時間軸として表現していたと思うのですが、時間軸解像度を細かく区切るというのは、リニアPCMにおいてサンプリング周波数を向上させるのとどう違うのでしょうか?

麻倉氏:ここが勘違いのもとですね。リニアPCMは現実の音をサンプリングし、さらに量子化(整数化)します。なのでスペックを上げるには、単位時間あたりのサンプリング周波数を上げ、ビット数を増やせばよいのです。グラフにすると確かに「縦がDレンジで横が時間」なので、一見すると周波数特性(f特)を上げれば現実に近くなりそうですが、時間軸解像度という尺度では実際は必ずしもそうとは限らず、f特の向上が時間軸解像度に反映される部分は限定的です。

対して時間軸解像度という考え方は、現実の時間と共に変化している波形をより区切って認識しようというもので、周波数分析からとりかかるPCMの解析方法とはスタート地点が既に異なります。従来、同一視されてきた、時間とともに変わりゆく波形とf特は実は別物であり、波形そのものをより細かく刻んで記録しようというのがMQA理論のミソなのです。

――なるほど、つまり従来リニアPCMの解説で便宜的に用いられてきた「量子化によるギザギザをより細かく区切りましょう」という考え方を“そのまま実践した”のがMQAの考え方ということですか。リニアPCMの原理である「高速フーリエ変換による周波数解析」という根本的な仕組みから見直しをはかったからこそ出てきた、画期的な発想の転換ですね

麻倉氏:生演奏は音が眼前で生まれるという感覚があり、同時に音に対する充実度やクリアな弱音の生々しさなどもあります。「ハイレゾ化してもなかなか伝えきれなかった生音の良さは、こういった部分に起因している」という問題意識からMQAの時間軸解像度という考え方は出発しており、これを何とか再現しようというのがMQAの目的ですね。

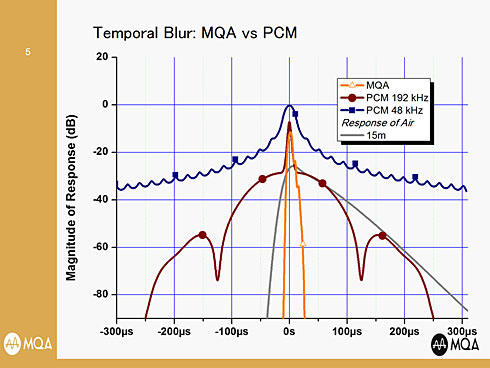

技術的な利益としては、音が出た時に時間軸解像度が甘いと出てくる“プリエコー”や“アフターエコー”といったサイドバンドと呼ばれる音が少なくなります。これらは本来の音の前後に付随する余計な信号で、オーディオ的には音のにじみの原因となるノイズですが、時間軸解像度が細かいと「出るべき時にのみ音が出る」という、当たり前で正しい発音が得られるようになります。

これがよく分かるのが、環境の中に音が広がり、その中に明確な音が分かる、というアコースティックな音源です。残響音などの響きは音量がたいへん小さく、それでいて時間とともに繊細な変化を見せます。この変化量を記録するキャプチャー能力に注目すると、従来のリニアPCMやDSDといった方式では感じられなかった音が、MQAでは明確に感じるのです。それがMQAの「生に近い」という感覚で、生音では感じていたはずの響きが、従来の記録方式では量子化誤差などで歪められていたことに気付かされます。

――サンプリング周波数の向上が時間的な高解像化につながるとは必ずしも限らない、ということはかなり重要ですね。「波形をデジタル化するとは、階段状のグラフに変換すること」という、従来の便宜的な理解は単純化されすぎていると示唆している様に感じます

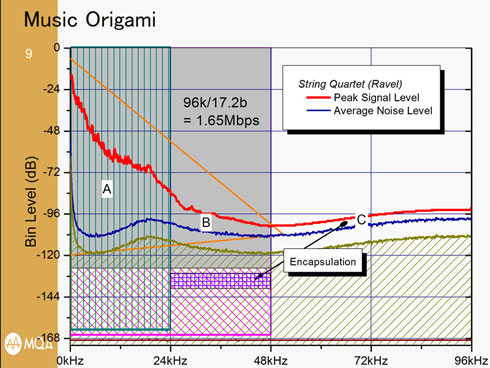

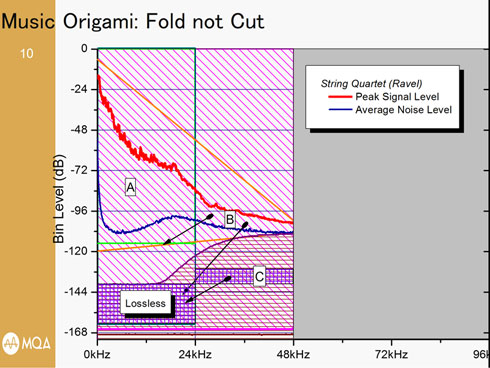

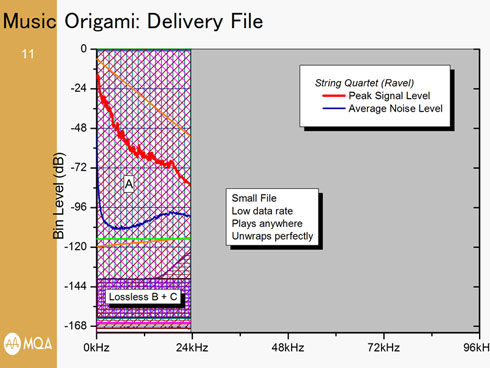

ボブ・スチュアート氏が「オーディオおり紙」と表現する圧縮技術の原理は、相対的な変化量に注目し、その他の部分を空いたスペースへ折り込むというもの。低域部の低音量域は常に同じ値を示すため、そこに高域の変数を埋め込んでいる

ボブ・スチュアート氏が「オーディオおり紙」と表現する圧縮技術の原理は、相対的な変化量に注目し、その他の部分を空いたスペースへ折り込むというもの。低域部の低音量域は常に同じ値を示すため、そこに高域の変数を埋め込んでいる麻倉氏:具体例として、MQAをテーマにした「ビックロ」のイベントでの話をしましょう。私がビックカメラで開いている毎月恒例の試聴会で、7月は「MQA特集」でした。HQMストアでリリースされているカメラータ・トウキョウ音源から「至高のコンサートグランド ファツィオーリ」というイタリアFAZIOLIピアノのソロ演奏と、「驚異のデュオ」ベルリン・フィルハーモニック・デュオという、ロッシーニのチェロとコントラバスのデュエット曲を収録した盤を聴きました。

使用したDACはMelidianの「PRIME PRE/HEADPHONE AMP.」で、いずれもPCM 192kHz/24bitとMQAの比較です。FAZIOLIの192kHx音源はとても優秀な録音で、今回聴いたのはドビュッシーの「月の光」でした。「聖クローチェ美術館」というイタリアの美術館で収録しているのですが、カメラータ・トウキョウによるとこの美術館は非常に響きが良く、例えばヴィヴァルディ「四季」などといったイタリアもの新録音源はこの環境で録っているとのことです。

肝心の比較結果はというと、192kHz音源はスッキリした響きで、ピアノからそのまま半円状に音が広がる、豊かな音場を感じました。対してMQAは響きの軌跡や色彩感、透明感が違いましたね。この色彩感というのが特長的で、192kHzはあまり色がなく、MQAと比較するとモノトーン的です。対してMQAは朱(あか)や蒼(あお)、あるいは七色といったように、実に色彩豊かな音があふれてきました。

響きの色彩感というのは音楽において重用なファクターで、例えばスクリャービンという19世紀のロシア人ピアニストはこの色彩感を研究し、ハ長調に赤といったように調から連想される色を当てはめています。ドビュッシーの「月の光」のMQA音源はそのスクリャービンを思わせるものでした。

――同じ曲でも調が変わると音楽の雰囲気がガラリと変わるという研究ですね。そのような雰囲気を色で感じるということはとても興味深いです

麻倉氏:色が濃いというのも特長で、透明感もまるで違います。ピアノから発せられる直接音が音場に放たれ、それが鮮やかなまま変化してだんだん減衰していきます。192kHzは確かに音数が多いですが、どうも雲がかかったような感じがするのに対して、MQAは透明な高純色の物体が目の前を通過するような感覚です。FAZIOLIの鍵盤が叩かれてハンマーに伝わり、響板で響いてから音が出てくるという発音の感じがMQAはよく出てくるのです。加えてハーモニーがごちゃ混ぜの塊で聴こえるのではなく、和音の解像感がクリアですね。

響きの軌跡も全く異なったもので、192kHzは放射状に直線的なイメージなのに対して、MQAは複数の色付きベクトルが螺旋(らせん)を描きながら曲線的に空中を浮遊し、それらが互いに絡み合う、そんな軌跡が目に見えるようでした。

試聴した音源自体が、厚い響きの中にFAZIOLIのクリアなサウンドがあるという切り口のものですが、MQAではこういった「素材が持つキャラクター」を増強していると感じますね。この「響きがよく見える」ということは、例えば人が死ぬ前に見るといわれる走馬灯や、アインシュタインの相対性理論による亜光速域での時間の伸びのように、時間の流れがゆったりするという不思議な効果をもたらします。先程も述べたようににじみが少なく音の時間の解像度が高いのがMQAの特長ですが、それによってプリエコーやアフターエコーにマスキングされない“本当の音”が出てくるのです。これこそ正にMQAの「時間軸解像度が高い」という端的な特長を表したものでしょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR