90年前にMaaSの思想があった! 富山に根付く「どこからでも市街地へ」の精神:杉山淳一の「週刊鉄道経済」(1/6 ページ)

» 2019年11月22日 06時30分 公開

[杉山淳一,ITmedia]

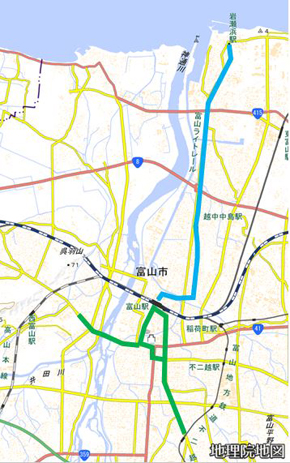

2020年3月21日、富山市内の「富山ライトレール富山港線」と「富山地方鉄道市内線(路面電車)」が、富山駅の高架下で接続する。これで富山駅の南北で展開している2つのLRT(次世代型路面電車)路線が相互直通運転を開始する。そればかりか、接続に先駆けて、2月22日に富山地方鉄道と富山ライトレールは合併し、南北の全線が富山地方鉄道の管轄になる。

現在、富山ライトレールは1回の乗車で210円の均一料金。富山地方鉄道市内線も同じで、210円の均一料金だ。富山駅で2つの路線を乗り継げば、それぞれ210円、合わせて420円かかる。しかし、3月21日からは全線が富山地方鉄道市内線となり、富山駅南北の直通運転が始まる。それでも運賃は全区間210円に据え置く。

つまり、いままで富山駅南北の路面電車をまたがって利用していた人にとっては「直通運転で便利になる上に、運賃は今までの半額」となる。合併で同じ会社の路線になるわけだから当然ではある。しかし「そこまでやるか!」と驚く。「受益者負担」は据え置きでいいのではないか、という考え方もあったはずだ。

何しろ、この路面電車の南北接続事業に関しては富山市が主体となる事業であり、富山県の公金が充当され、国からも補助金を得ている。南北接続区間は上下分離され、富山市が軌道設備の保守費用を負担する。その枠組みは賛成だ。とても良い。

関連記事

水没した北陸新幹線 「代替不可」の理由と「車両共通化」の真実

水没した北陸新幹線 「代替不可」の理由と「車両共通化」の真実

台風19号の影響で北陸新幹線の車両が水没した。専用仕様のため、他の車両が代わりに走ることはできない。なぜJR東日本は新幹線車両を共通化していないのか。一方で、北陸・上越新幹線の車両共通化に向けた取り組みは始まっている。 がっかりだった自動運転バスが新たに示した“3つの答え”

がっかりだった自動運転バスが新たに示した“3つの答え”

小田急電鉄などが手掛ける自動運転バスの2回目の実証実験が行われた。1年前の前回はがっかりしたが、今回は課題に対する現実的な解決策を提示してくれた。大きなポイントは3つ。「道路設備との連携」「遠隔操作」「車掌乗務」だ。 こじれる長崎新幹線、実は佐賀県の“言い分”が正しい

こじれる長崎新幹線、実は佐賀県の“言い分”が正しい

佐賀県は新幹線の整備を求めていない。佐賀県知事の発言は衝撃的だった。費用対効果、事業費負担の問題がクローズアップされてきたが、これまでの経緯を振り返ると、佐賀県の主張にもうなずける。協議をやり直し、合意の上で新幹線を建設してほしい。 着工できないリニア 建設許可を出さない静岡県の「正義」

着工できないリニア 建設許可を出さない静岡県の「正義」

リニア中央新幹線の2027年開業を目指し、JR東海は建設工事を進めている。しかし、静岡県が「待った」をかけた形になっている。これまでの経緯や静岡県の意見書を見ると、リニアに反対しているわけではない。経済問題ではなく「環境問題」だ。 公共交通が示す「ドアtoドア」の未来 鉄道はMaaSの軸になれるのか

公共交通が示す「ドアtoドア」の未来 鉄道はMaaSの軸になれるのか

先進交通の分野で「MaaS」という言葉が話題になっている。自動車業界で語られることが多いが、鉄道とも深い関係がある。「利用者主体の移動サービス」の実現のために、鉄道こそ重要な基軸になるからだ。「ドアtoドア」のサービスを提供するために、鉄道はどうあるべきか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

アイティメディアからのお知らせ

SpecialPR

SaaS最新情報 by ITセレクトPR

あなたにおすすめの記事PR