離職を防ぐ! 中小企業の「副業・兼業」導入ガイド:一律禁止はムリ(1/3 ページ)

副業・兼業(以下、「副業」)について、一部の大手企業では解禁されつつありますが、依然として禁止している中小企業は多いようです。

一方で、働く側の視点からは、副業の動機は個々にあるとしても、その主な理由は、実質賃金が減少するなか、少しでも可処分所得を増やし、経済的な余裕を持ちたいということが挙げられるでしょう。

また、今回のコロナ禍での雇用不安による自己防衛策や、価値観の変化による自己啓発のためであることも考えられます。いずれにしても、副業希望者が増加傾向にあることは事実です。

これに加えて、本業以外の時間をどのように過ごすかは労働者本人の自由であるという考え方があることも見過ごせません。

厚生労働省としては、今後の企業の対応として、原則、副業・兼業は認める方向が適当であり、副業・兼業の禁止あるいは一律許可制を採用する企業に対し、あらためて精査する必要性を説いています。

具体的には、(1)労務提供上の支障となる場合、(2)企業秘密が漏えいする場合、(3)企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合、(4)競業により企業の利益を害する場合、といった合理的な理由がない場合は、副業を許可することが妥当であるという見解です。

こうした流れを踏まえると、企業は、これまで通り一律副業禁止とする扱いには無理が生じてくることが分かります。政府が副業解禁を推進していることもあり、今後、副業解禁のうねりは続くことが推察され、将来的には副業を認める企業が大半を占めることになるでしょう。

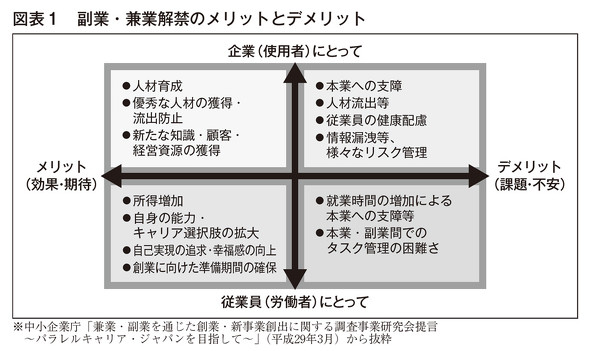

副業解禁のメリット・デメリット

では、副業解禁に向けて労使双方のメリット・デメリットについて確認しましょう。これらは、中小企業庁の研究会提言のなかにまとめられています(図表1)。

まず企業側のメリットは、「兼業・副業先が個人事業(自営)や会社経営であれば、経営者視点を醸成するとともに、リーダーシップ・マネジメントスキルを鍛錬することができる」や「自立した社員を増やすこと(自社内でしか通用しない従業員を減らすこと)ができる」とされています。

副業とはいえ、事業主です。創意工夫は必要な能力であり、否が応でも経営者の視点を持たざるを得ません。また、全てを自分の判断で行わなければならないため、仕事の優先度の見極め方や段取り力といった従業員の意識改革(自己管理能力)につながることも期待できるでしょう。

関連記事

オンライン副業で月30万円を稼ぐ30代男性 どんな仕事? 1週間の過ごし方は?

オンライン副業で月30万円を稼ぐ30代男性 どんな仕事? 1週間の過ごし方は?

本業以外に3社の仕事を掛け持ちし、毎月30万円超を“オンライン副業”で稼いでいる男性の1週間に迫った。 KDDIの「社内副業」、社員側のメリットは本当にある?――担当者に直撃

KDDIの「社内副業」、社員側のメリットは本当にある?――担当者に直撃

KDDIが「社内副業制度」を導入。本業と別の業務に志願できるが別枠の給与がもらえる訳ではない。その真の狙いと意義とは? ヤフーの副業人材募集、真の狙いは――人材部門幹部に直撃

ヤフーの副業人材募集、真の狙いは――人材部門幹部に直撃

ヤフーが副業人材の募集を開始。企業側、そして応募側のメリットと課題とは。人材部門幹部に聞いた。 「副業をしたい」人は49%、会社は認めている?

「副業をしたい」人は49%、会社は認めている?

現在、副業を希望している人はどのくらいいるのだろうか。転職サイトを利用しているユーザーに尋ねたところ……。

© 企業実務

Special

PR注目記事ランキング