IT導入補助金とは? 申請方法・対象は? 採択率は? 分かりやすく一挙解説【2022年版】:2つの「枠」がある

1.「IT導入補助金」ってナニ?

IT導入補助金は、ITツールを導入する際に支払った経費の一部を国が補助するものです。正式には「サービス等生産性向上IT導入支援事業」といいます。

2.目的はナニ?

この補助金の目的は、日本企業の生産性の向上を目的としたものです。

日本は、世界の中でも「経済的な先進国」といわれています。しかし、日本以外の経済的な先進国では、IT化が進み、日本に比べて少ない人数で、経理、総務や営業管理の業務が行われています。従って、日本は「ITでは後進国」といわれています。

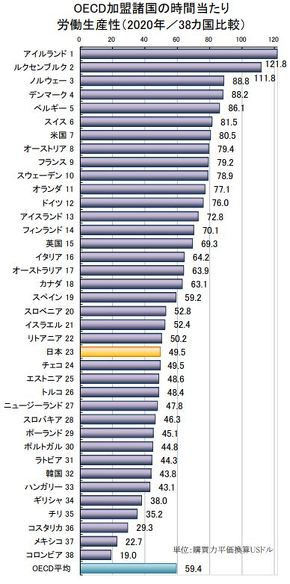

右図は、OECD加盟国での労働生産性のグラフです。

OECD(経済協力開発機構)は、ヨーロッパ諸国を中心に日本や米国を含め38カ国の先進国が加盟する国際機関です。日本の順位や生産性は上がるどころか下がっています。つまり、日本企業のIT化は、深刻なレベルで遅れているのです。

労働生産性が低いと、何が問題なのでしょうか。同じ売り上げを上げるのに、経理、総務や営業管理などに多くの人件費がかかってしまうと、それだけ利益が上がらなくなります。

他国の企業と同じ売り上げを上げ続けても、利益でどんどん差が開き、給料アップや設備投資などに回すためのお金が、あまり得られなくなります。これでは、日本企業の競争力、稼ぐ力はどんどん衰弱していきます。

そこで政府は、IT化が遅れている日本企業、その中でもとりわけ、中小企業のIT化の遅れを改善しようとしているわけです。

IT導入補助金を活用することで中小企業では、積極的にITツールを導入できるでしょう。そうすると、より少ない人数で業務が行えるようになります。

営業部門でも管理作業の負担を減らし、営業活動に専念できるようになります。具体的にいえば、経理に申請する経費精算にいくら時間をかけても、売り上げは増えませんが、そういった作業の負担を減らせば、営業担当者は、本来の販売活動に時間を割けるのです。そうすれば、増収と費用削減による増益により、経営力の向上・強化を図れます。

3.補助金をもらえるのはどんな企業?

営業などの現場の力を強化するIT投資について、国が負担してくれるのですから、利用しない手はありません。

ただ、全ての企業がIT補助金をもらえるわけではありません。比較的大きな企業では、この補助金はもらえないのです。

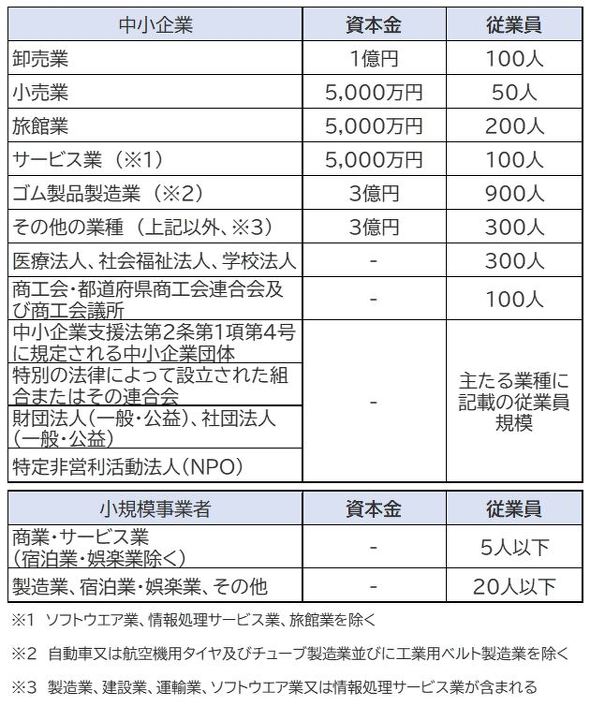

IT補助金をもらえるのは、資本金と従業員規模のどちらか一方が、下図の数値以下の「中小企業」または「小規模事業者」です。個人で事業をしている人も含まれます。

4.補助金をもらえるのはどんな費用?

1で触れたように、IT導入補助金は「ITツールを導入する際に支払った経費の一部を国が補助するもの」です。ではITツールを導入する際に支払った経費としては、何が該当するのでしょうか。

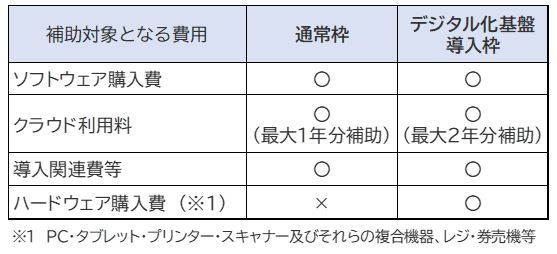

以下の表に記載されている費用が、補助対象となる費用です。

5.「枠」ってナニ?

4で補助対象となる費用を整理しました。しかし「通常枠」と「デジタル化基盤導入枠」があり、ちょっと複雑です。皆さんがどちらの「枠」を使えるのかが分からないと適切に補助を受けることはできません。

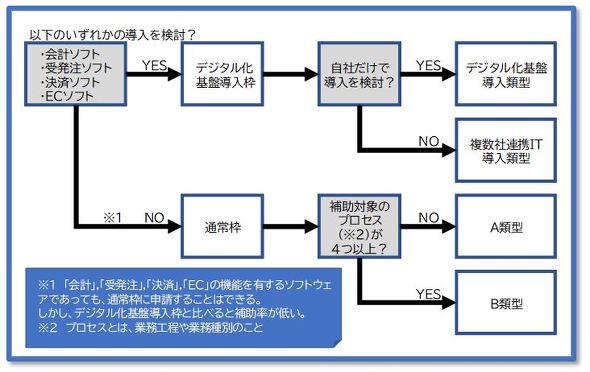

以下の4種類の機能があるソフトウェアを導入する場合には、デジタル化基盤導入枠が使えます。

- (1)会計ソフト

- (2)受発注ソフト

- (3)決済ソフト

- (4)ECソフト

上記4つの機能があるソフトウェアを導入する場合であっても、通常枠に申請することはできます。しかし通常枠は、10で後述するように、デジタル化基盤導入枠と比べると補助率が低いのです。上記4つの機能があるソフトウェアを導入する場合には、まずはデジタル化基盤導入枠で申請をすることをおすすめします。

さて、上記4つの機能(会計、受発注、決済、EC)といっても、くくりが大きいので分かりにくいようにも思えます。

サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局が公表している「ITツール登録の手引き」では、具体的には以下のようなソフトウェアが該当すると記載されています。

- (1)会計ソフト:仕訳、各種出納帳、総勘定元帳、試算表や財務三表の作成機能があるソフトウェア

- (2)受発注ソフト:売り手側機能では売上請求管理、売掛回収管理や電子記録債権、手形管理機能、買い手側機能では仕入管理(仕入明細)、買掛支払管理等の機能があるソフトウェア

- (3)決済ソフト:POSレジシステム等の決済機能があるソフトウェア

- (4)ECソフト:ECサイト構築。Webサイト上で商品を販売する電子商取引を実装したウエブサイト

上記4つの機能を持つソフトウェアを利用しない場合には、通常枠で補助金を申請することになります。通常枠でも、何でもかんでも補助金がもらえるわけではありません。しかし、デジタル化基盤導入枠と比べるとはるかに広い範囲の業務に対して、補助金がもらえます。

通常枠でソフトウェアを登録するに当たり、申請できる業種とプロセスは「ITツール登録要領」の「別紙2 業種・プロセス一覧」に記載されています。業種ごとの記載と、全ての業種に共通の記載があります。ITツール登録要領は、こちらからダウンロードできます。

ITツール登録の手引きには、補助の対象となるITツールと、対象とならないITツールが、「2−10 ITツール対象・対象外早見表」に例示されています。ITツール登録の手引きはこちらからダウンロードできます。

上記、ITツール登録要領やITツール登録の手引きを見ていただけると、大変広い範囲の業務が補助金の対象になっていることが分かります。

6.デジタル化基盤導入枠の2つの類型

デジタル化基盤導入枠には、「デジタル化基盤導入類型」と「複数社連携IT導入類型」という2つの類型があります。

皆さんが、デジタル化基盤導入枠のどちらの類型で申請できるのかを判断する基準は、「自社だけでITツールの導入を進めるのかどうか」です。

自社だけでITツールの導入を進める場合には、デジタル化基盤導入類型で補助金を申請します。自社だけでなく、複数の会社・組織で共通のITツールを利用する場合には、複数社連携IT導入類型で申請します。

複数の会社・組織で補助金申請するケースとして、以下の取り組みが列挙されています。

- (1)インボイス制度に向けた対応

- (2)異業種間のデータ連携

- (3)企業間決済手続きの効率化

- (4)面的キャッシュレス化によるサービス向上

- (5)ECサイト導入による的確なニーズ把握

- (6)需要予測システム等による顧客の情報分析

- (7)人流分析、消費者分析

- (8)参画事業者における事業の効率化

- (9)地域課題解決に資する取組

- (10)その他、複数の事業者が連携することにより生産性の向上につながる事業で、(1)から(9)に類する事業

(1)の「インボイス制度に向けた対応」は、より具体的には、

インボイス制度に向けて、会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、EC サイトなどを複数社に導入するとともに、導入した事業者間でのデータ連携や得られたデータの活用により、更なる生産性の向上を図る取組。

──と記載されています(一般社団法人サービスデザイン推進協議会「IT導入補助金2022 公募要領 デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)」より)

従って複数社連携IT導入類型は、地域連携が以前から進んでいる地域や、コンサルティング会社が中心となって地域でのIT化やDXを進めるケースといえるでしょう。端的にいえば、結構大掛かりなケースです。

従って、一般にはデジタル化基盤導入類型で補助金を申請することになると思われます。

7.通常枠の2つの類型

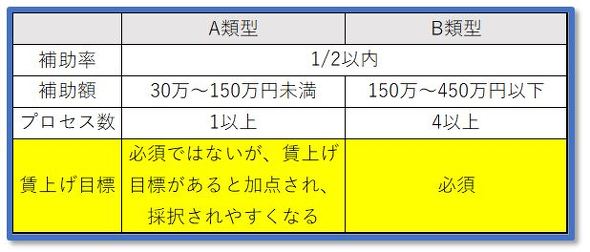

通常枠にも2つの類型があります。「A類型」と「B類型」です。

この2つの違いは、補助金申請をするITツールが「4つ以上のプロセス」を対象にするかどうかの違いです。「4つ以上のプロセス」を対象にするITツールを導入する場合には、B類型で申請できます。「4つに満たないプロセス」しか対象にしないITツールの導入の場合には、A類型で申請することになります。

ここでいうプロセスは、5で触れたITツール登録要領に記載されているものと同じ概念です。

8.枠と類型のまとめ

ここまで説明してきましたが、IT導入補助金制度は、この枠と類型を理解しないと、全く先に進めません。枠と類型の関係を、以下にざっくりとした図で説明したので、参考にしてください。

9.どのくらいの補助がもらえるか?(通常枠の場合)

通常枠でもらえる補助金について整理すると以下の表のようになります。

A類型もB類型も、どちらも補助率は、IT導入費用の半分までです。

A類型は、IT導入費用の半額以下でかつ150万円までなら、プロセス数が3つ以下で補助金がもらえます。さらにA類型では、「給与支給総額の年率平均1.5%増加」といった目標をクリアする必要はありません。ただし、A類型も申請時での3カ年分の給与計画は必ず作成(入力)する必要がありますので、給与が下がるような計画は、採択されにくいと思います。

B類型は、IT導入費用の半額以下でかつ150万円以上450万円以下の補助金がもらえますが、ITツールを導入するプロセスが4つ以上でなければなりません。さらに、賃上げ目標を設定し、ITツールを導入した後に、賃上げの実績を報告する必要があります。結果的に賃上げを実現しなかった場合には、補助金の一部または全額を返さなけれなならなくなる可能性があります。

10.どのくらいの補助がもらえるか?(デジタル化基盤導入類型の場合)

デジタル化基盤導入枠には、デジタル化基盤導入類型と複数社連携IT導入類型という2つの類型がありますが、ここではデジタル化基盤導入類型についてのみ触れます。

デジタル化基盤導入類型でもらえる補助金について整理すると以下の表のようになります。

デジタル化基盤導入類型の補助金の特徴は、ハードウェア購入費も対象であること、また、通常枠と比べるとITツールの補助率が高いことです。さらに、賃上げ目標の設定も必要ありません。

従って、前述しましたが、会計・受発注・決済・ECの4機能に関するITツールを導入するのであれば、デジタル化基盤導入類型で申請する方が採択されやすく、補助率も高いというメリットがあるのです。

11.補助金をもらうためのステップ

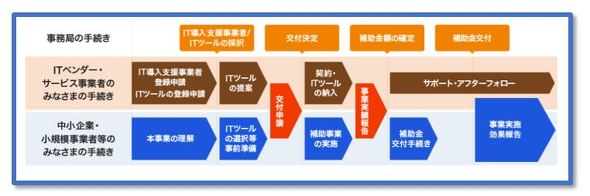

では、実際に補助金をもらうには、どのような手順が必要になるでしょうか。サービスデザイン推進協議会の「IT導入補助金2022」のサイトには、以下の図が「申請・手続きフロー」として掲載されています。

この図を見ると、下段に「中小企業・小規模事業者等のみなさまの手続き」があります。「中小企業・小規模事業者」とは、この記事の読者の方々の多くが該当すると思います。

しかしその上段に「ITベンダー・サービス事業者」の手続きも合わせて表現されています。つまり、IT導入補助金は、補助を受けたい事業主が、自分だけで申請することはできないのです。IT導入支援事業者と一緒になって申請手続きをしなければなりません。

従って、事業主である読者の皆さんがIT導入補助金を受けたければ、まずIT導入支援事業者として登録が完了している「ITベンダー・サービス事業者」を決めなければなりません。

ITベンダーというのは、ソフトウェアやクラウドサービスを開発・販売している企業です。サービス事業者というのは、ソフトウェアやクラウドサービスを仕入れて販売して、導入のサポートをしている企業です。

読者の皆さんがすでに、こういったソフトウェアを扱う企業とお付き合いがあれば、まずはその企業に相談されることをおすすめします。

特に付き合いのある業者がなければ、検索エンジンで「IT導入支援事業者 研修会 2022」などのワードで検索すると、たくさんのWebサイトがヒットしますので、実際に研修会に参加し、親しみやすい業者かどうかを確かめるのも一つの方法です。

あるいは、日ごろから情報交換をしている経営者仲間などから、信頼できる業者を教えてもらうのも有効だと思います。

IT導入支援事業者は、補助金の申請をはじめとして、さまざまな手続きを理解して、代行をしてくれます。IT導入支援事業者さえ見つかれば、あとの手続きはIT導入支援事業者の指導に従って進めることになります。

12.補助金をもらえる期間

IT導入補助金は、いつまでももらえるものではありません。もらえる期間は限られています。通常枠のA類型、B類型とデジタル化基盤導入類型の締切は以下の表のようになります。

デジタル化基盤導入類型の1回目の締切は、すでに4月20日に終わっています。しかし焦る必要はありません。申請するチャンスは何度もあります。

ただ、IT導入補助金の予算にも限度があるので、早い方が良いでしょう。また、一度申請してダメでも(採択されなくても)、何度でも提出し直せるので、その意味でも早めに申請した方が良いと思います。

また、過去の年度において、IT導入補助金を受けられていても、今年度のIT導入補助金を受けられる可能性はあります。最初から諦めずにチャレンジする意味はあると思います。

ただし、今年度のIT導入補助金を申請して採択されると、そのあと今年度はもう申請しても採択されません。従って、導入したいITツールがいくつかある場合には、一度に申請することをおすすめします。

13.補助金がもらえる確率はどのくらいか?

補助金申請をしても、却下されるのではないかという不安があると、なかなか申請手続きに踏み出せないかと思います。以前は、採択率が公表されていませんでしたが、2021年8月31日の第二次より公開されていますので、どのくらい採択されたのかが分かるようになっています。

細かいデータは示しませんが、おおよそ50〜60%の間で推移しています。50〜60%の間というと、「結構却下されているな」と感じられるかもしれません。しかし、補助金申請をサポートされている方々の話によると、申請時の入力内容に矛盾や欠落などがあったり、添付する納税証明書や履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の作成日が要件を満たしていなかったりしたことで、却下されたケースが非常に多いようです。

従って、却下されることを恐れず、どんどん申請して、少しでも投資額を抑えて、IT化を進めるのが良いと思います。却下されても、何度でも申請し直すことができますので、失敗を恐れず、検討されてはいかがでしょうか。

著者紹介:中田清穂(なかたせいほ)

株式会社Dirbato(ディルバート)公認会計士

青山監査法人、プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社を経て、株式会社ディーバを設立。連結経営システムDivaSystemを開発し事業を展開。導入実績400社を超えた、上場1年前に後進に譲り独立。

財務経理の現場と経営との関連にこだわり、課題を探求し、解決策を提示し続ける。財務経理向けにサービスを提供する業者へのコンサルティングも実施。

現在、株式会社Dirbato(ディルバート)で財務経理DX事業責任者として活動中。

https://www.dirbato.co.jp/news/20210330.html

関連記事

全くシステムを導入しなくてもOK? 電子帳簿保存法「電子取引」の対応法を解説

全くシステムを導入しなくてもOK? 電子帳簿保存法「電子取引」の対応法を解説

2022年1月から大幅に改正された電子帳簿保存法。2年間は「やむを得ない理由」がある場合、宥恕措置が適用されます。23年の年末までに、何をどこまで対応すればよいのか。最低限の対応から、推奨される対応まで解説します。 「2年間の猶予」「延期」の誤解 見落としがちな条件とは? 電子帳簿保存法Q&A

「2年間の猶予」「延期」の誤解 見落としがちな条件とは? 電子帳簿保存法Q&A

各種サイトやセミナーなどで「電子帳簿保存法について2年の猶予期間が設けられました」といった表現が目に付くようになりました。電子取引について「紙で出力して保存することが認めなくなる」という原則の適用も、2年後の2024年1月1日以降に延期されたということでしょうか。 Amazonの領収書を「プリントアウトして保存」はNG? 電子帳簿保存法Q&A

Amazonの領収書を「プリントアウトして保存」はNG? 電子帳簿保存法Q&A

業務用の文房具やコーヒーを、Amazon.co.jpや楽天などで購入しています。領収書はWebサイトからダウンロードし、最終的にはプリントアウトして保存しています。このような場合にも、紙とは別に電子的に保存する義務があるのでしょうか。 インボイスとは? なぜ“大問題”なのか? 基礎から対策まで分かりやすく解説

インボイスとは? なぜ“大問題”なのか? 基礎から対策まで分かりやすく解説

2023年10月から強制適用となるインボイス制度。法人・個人を問わず、全ての納税者に関わる消費税の問題です。どのような影響があるのか、どのように対応すればよいのか、ポイントを絞って解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

日本生産性本部が発表した「

日本生産性本部が発表した「 一般社団法人サービスデザイン推進協議会の

一般社団法人サービスデザイン推進協議会の 一般社団法人サービスデザイン推進協議会の

一般社団法人サービスデザイン推進協議会の 出所:筆者作成

出所:筆者作成 サービスデザイン推進協議会の

サービスデザイン推進協議会の サービスデザイン推進協議会の

サービスデザイン推進協議会の サービスデザイン推進協議会の

サービスデザイン推進協議会の サービスデザイン推進協議会の

サービスデザイン推進協議会の