小中学生がマスクを着ける理由 3位「花粉症」、2位「コロナが心配」、1位は?:1300人に聞いた

仕事に役立つ調査データ:

消費者の傾向、若者の価値観、働き方の変化――このコーナーでは、ビジネスパーソンの働き方や企業の戦略立案に役立つようなさまざまな調査データを紹介していく。

3月13日から個人判断に委ねられるようになった「マスクの着用」。とはいえ、花粉症の時期とも重なり、今も着用している人が多いかもしれない。ニフティは、子ども向けサイト「ニフティキッズ」で小中学生1300人を対象に「マスクに関するアンケート」を実施。約7割が新学期となる4月以降も「着用する」と回答した。なぜなのか。

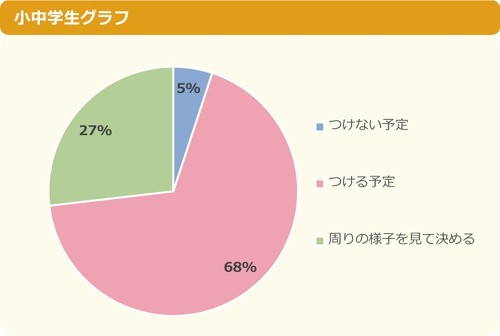

新学期からの学校でのマスク着用について、小中学生の68%が「つける予定」と回答。「周りの様子を見て決める」(27%)、「つけない予定」(5%)――と続いた。

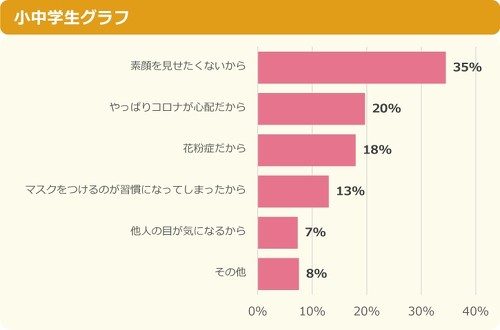

つける予定と回答した小中学生に理由を聞くと、「素顔を見せたくないから」(35%)、「コロナが心配だから」(20%)、「花粉症だから」(18%)が上位3項目に挙がった。その他には「肌トラブルがあるから」といった回答もあった。

学校以外の場所でのマスク着用についても、「つける予定」が61%で最多。「周りの様子を見て決める」(29%)、「つけない予定」(10%)――という結果になった。

マスクの着用を巡っては、各種調査で「今後も着用する」人が多い傾向が見て取れる。大王製紙が2月に実施した1000人を対象にした調査では、約9割が「シーンに応じてマスクを着用したい」と回答。主な理由には「リスク」「安心感」「マナー・エチケット」などが挙がった。

ニフティの調査は、小中学生を中心とする「ニフティキッズ」利用者を対象に3月6〜19日にインターネットで実施。1328件の有効回答を得た。

関連記事

「イケアのサメ」に「ニトリのネコ」家具大手ぬいぐるみ なぜ人気?

「イケアのサメ」に「ニトリのネコ」家具大手ぬいぐるみ なぜ人気?

「イケアのサメ」に「ニトリのネコ」――。大手家具メーカーの”看板商品”とも言えるぬいぐるみの人気のわけを探る。 刺身に電気を流して「アニサキス」撲滅 苦節30年、社長の執念が実った開発秘話

刺身に電気を流して「アニサキス」撲滅 苦節30年、社長の執念が実った開発秘話

魚介類にひそむ寄生虫「アニサキス」による食中毒被害が増えている。この食中毒を防ぐため、創業以来30年以上に渡り、アニサキスと戦い続けてきた水産加工会社がある。昨年6月、切り身に電気を瞬間的に流してアニサキスを殺虫する画期的な装置を開発した。開発秘話を社長に聞いた。 回転寿司の「迷惑行為」なぜ起きる? 専門家が指摘する「機械化の弊害」とは

回転寿司の「迷惑行為」なぜ起きる? 専門家が指摘する「機械化の弊害」とは

回転寿司チェーンで、利用客による悪質ないたずらが相次ぎ発覚している。はま寿司では、レーンで運ばれている寿司にわさびをのせる動画がSNSで拡散。くら寿司では、一度取った寿司を再びレーンに戻す行為が発覚した。こうした迷惑行為はなぜ起きるのか。専門家は、回転寿司チェーン各社が進めてきたオペレーションの簡略化に一因があると指摘する。 「入店お断り」ラーメン1杯を2人でシェア ルール違反なぜ起きる?

「入店お断り」ラーメン1杯を2人でシェア ルール違反なぜ起きる?

食べない方の入店お断り――。あるラーメン店がSNSに投稿した訴えが注目を集めている。2人連れの客が来店し、うち1人は注文せず、1杯のラーメンをシェアしたという。安価が売りの店側は「商売にならない」と音を上げ、「食べない方は外のベンチでお待ち頂きます」と訴えた。こうした客側の行動背景や、飲食店が被る損害について、グルメジャーナリストの東龍さんに話を聞いた。 なぜあの人は職場で嫌われているのか 誰も近寄らない3大NG言動

なぜあの人は職場で嫌われているのか 誰も近寄らない3大NG言動

職場で周囲から「敬遠されている人」「煙たがられている人」といえば、誰しも1人や2人、思い当たる人がいるのではないか。自ら嫌われたいと願って行動する人などいないはずなのに、結果的に嫌われてしまう人がいるのはなぜなのか。ビジネス書作家で「気くばりコンサルタント」の後田良輔さんに話を聞いた。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング