ボーダフォン、ホークス、スプリント 孫正義の買収決断を支えた“ある人物”:『志高く』(4)

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2024夏 開催決定!

生成AIでデジタル戦略はこう変わる AI研究者が語る「一歩先の未来」

【開催期間】2024年7月9日(火)〜7月28日(日)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】元・東京大学松尾研究室、今井翔太氏が登壇。

生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。

この記事は、井上篤夫氏の著書『志高く 孫正義正伝 決定版』(実業之日本社文庫、2024年)に、編集を加えて転載したものです(無断転載禁止)。

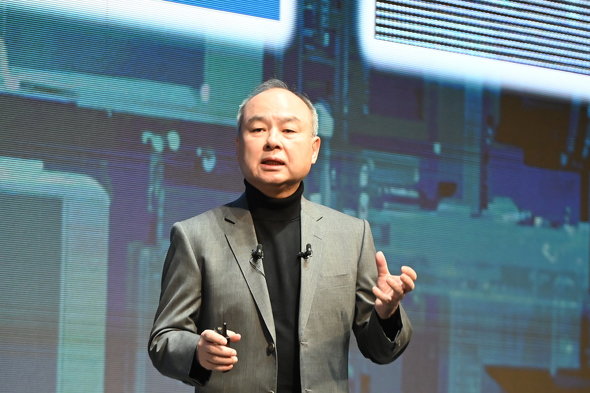

ボーダフォン日本法人(のちのソフトバンクモバイル、現・ソフトバンク)買収後のソフトバンクの快進撃を誰が想像できただろうか。

2007年8月、孫は50歳になった。

孫の「人生プラン」では、50代はいよいよ事業を完成させる年代だ。それに向けての準備は着々と進めてきた。

話はボーダフォンの買収前、アップルがiPhoneを発表する2年前にさかのぼる。そのころ孫は、「もし自分が携帯電話事業に参入するのであれば、武器が必要」という思いを強くしていた。世界最強の武器を創(つく)れるのは誰か。「ジョブズしかいない」と孫は思い、すぐさま行動を起こした。

孫はジョブズに電話をかけて会いにいった。スティーブ・ジョブズはアップルを世界的な企業にしたカリスマ経営者だが、激しい性格と発言で「衝突」を繰り返し、創業者でありながら会社を追われたこともあった。奇跡の「復帰」を遂げたジョブズはその後、iMac、iPodといった革新的な商品を世に送り出し、世界の人々の「ライフスタイル」を一変させていた。

孫は自ら思い描いた、モバイル機能を加えたiPodのスケッチをジョブズに渡した。ジョブズは言った。

「マサ、それはいらないよ。自分のがあるから」

「まずいスケッチのことなんかどうでもいいけど、あなたの製品ができあがったら、日本向けのもの(権利)は私にください」

するとジョブズは孫に応じた。

「マサ、きみはクレージーだ。開発のことはまだ誰にもしゃべってないんだぞ。だけど、最初に会いにきてくれたきみにあげよう」

「あなたが約束を守ってくれるなら、私も日本のキャリア(通信事業者)をつれてくるから」

そう答えた言葉通り、孫は200億ドル(約1.75兆円)を投じてボーダフォンを買収した。ジョブズとの約束を果たしたのである。

著者プロフィール:井上篤夫(いのうえ・あつお)

作家。1986年にビル・ゲイツ(マイクロソフト創業者)、テッド・ターナー(CNN創業者)を単独取材した。1987年、孫正義を初インタビュー、以来37年余にわたって密着取材を続けている。『志高く 孫正義正伝 決定版』(実業之日本社)はベストセラーとなり、英語・韓国語に翻訳された。『志高く 孫正義正伝 完全版』(実業之日本社文庫)2010年オーディオブックアワード ビジネス書部門大賞受賞。『志高く 孫正義正伝 新版』(実業之日本社文庫)『事を成す 孫正義の30年ビジョン』(実業之日本社)『孫正義 事業家の精神』(日経BP)『とことん 孫正義物語』(フレーベル館)、『フルベッキ伝』(国書刊行会)は2023年日本英学史学会 豊田實賞を受賞。『ポリティカル・セックスアピール 米大統領とハリウッド』(新潮新書)『追憶 マリリン・モンロー』(集英社文庫) 『素晴らしき哉、フランク・キャプラ』(集英社新書)ほか。訳書に『マタ・ハリ伝 100年目の真実』(えにし書房)『今日という日は贈りもの』(角川文庫)『マリリン・モンロー 魂のかけら』(青幻舎)などがある。

ジョブズの死から2年後 孫はかけがえのない人を亡くした

2008年7月1日、アップル社のiPhone3Gをソフトバンクが取り扱い開始。その勢いもあって契約数は激増し、2008年から2013年の6年間にわたって契約純増数一位をつづけた。

仕事一辺倒のように思われていたジョブズだが、意外にも良き家庭人としての一面もあった。とりわけ晩年は家族との生活を大切にした。自宅のあったカリフォルニア州パロアルトでは、忙しい時間を割いて、保護者面談や授業参観、仮装行列のパレード、募金活動など、夫婦そろって子どもたちの小学校行事にも参加した。黒のTシャツにジーンズというおなじみのスタイルのまま、自転車で子どもを送り迎えしたこともある。

ジョブズは闘病生活の末、2011年10月5日、亡くなった。孫は語っている。

「昔の時代で言えば、レオナルド・ダ・ヴィンチが当時の芸術・技術の最先端をリードしたが、(ジョブズは)そういう人物だ。その偉大な功績は、ずっとずっと後世に語り伝えられていくと思う」

孫はジョブズの類まれな才能に対してはむろんのこと、その人格にも深い敬意を払っていたのである。デイジー(ヒナギク)やひまわりなどの花が咲き乱れるジョブズの邸宅の前には、主(あるじ)の帰りを待つように、シルバーのベンツ、スポーツクーペが停められていた。

ジョブズの死から2年後の2013年10月21日、孫はかけがえのない人物を亡くした。笠井和彦である。享年76。

「笠井さん、さみしいです。ほんとうにさみしいです」

孫の悲しみは深い。

2000年6月、安田信託銀行(現・みずほ信託銀行)を退職した笠井を、孫は「ぜひ、私どもを応援してください、支えてください」と三顧の礼を尽くしてソフトバンク(現・ソフトバンクグループ)に招いた。笠井は63歳でソフトバンク取締役として入社。笠井がソフトバンクに入社した直後、ネットバブルが崩壊。ソフトバンクの株価は100分の1になり、業績も悪化した。「ほんとうに申し訳ないと思った」と孫は振り返る。

2005年には福岡ソフトバンクホークス社長兼オーナー代行に就任。ソフトバンクの大番頭として、孫を支え励ましつづけた。

2013年11月18日、東京のホテルと福岡ヤフオク! ドーム(現・みずほPayPayドーム福岡)で行われた「お別れの会」には約2500人が参列した。最初に弔辞を読んだ孫は、ときおり声を詰まらせながら遺影に語りかけた。

笠井がソフトバンクに在籍した13年間は、まさに劇的な進化、飛躍を遂げた時期であった。Yahoo!BBがはじまったとき、赤字が4年つづいた。笠井は「大丈夫です、いけますよ。いきましょう」と孫を励ました。赤字から脱却し、これからさらに進んでいこうというときに、孫は笠井に相談した。インターネットはパソコンからケータイに移っていく。

「インターネットがわれわれの本業ですが、これをやっていくためにはパソコンのインターネットだけではだめだ。どうしてもモバイルにいかなきゃいけない、と。そうぼくが相談すると、『同感です、いきましょう』と言って、いっしょに腹をくくってくれました。そのためにはわが社にはブランドが必要だ。プロ野球の球団を買いたいんだ、ということを相談したら、笠井さんは『分かりました』と答えてくださいました。普通であれば、やっと赤字から脱却したばかりのわれわれが、そんな思いを描くというのは、分不相応だったと思います。でも、笠井さんは、『いきましょう』と言ってくれました。そしてホークスを買収し、われわれの傘下に収めることができました」

「いよいよそのあと、携帯電話事業への参入をめざしました。そこで、自力でゼロから作るのか、それともボーダフォン・ジャパンを買収すべきか。私としては当時、いろいろな銀行にだいぶ心配をかけているし、50パーセントをソフトバンクが持って、残りはいくつかの会社に持ってもらいましょうか、そのほうがリスクが小さくていいですよね、と相談しました。笠井さんは、『いや、私は50パーセントは反対です。どうせ買うなら100パーセントでいくべきだと思いますよ』と言ってくれたんです」

笠井から一度だけ強烈に反対されたこと

孫は、笠井から一度だけ強烈に反対されたことがある。

「リーマンショックの少しあとで、わが社の株価もぼろぼろになって、ぼくも全財産を失う、会社自体もかなりやばい、というときに、『まあしかし、業績はいいんだから大丈夫ですよ』と、逆に励ましてくれました。その後、少しリーマンショックが収まって、業績もさらに良くなりました。ぼくとしては株価が上がったり下がったりすると、株主の皆さんにも心配をかけるし、アナリストやジャーナリストへの説明もいろいろと面倒くさい。もういっそのこと、上場を取りやめて、私が個人で会社を背負おうか。そういうふうにも思うんです、と相談したときに、『絶対にそれは反対です』と、止められました」

笠井は孫に言った。

「確かに業績は非常によくなっていたので、株式上場を取りやめて、個人会社に戻す。その資金の調達は可能ですよ。なんとかなるでしょう。でも社長、いいんですか、そんなことで。そんなことでいいんですか。ソフトバンクはもっと世界に大きく羽ばたいていかなきゃいけないんだ。だからそんな煩わしさとか、そんな面倒くささで、われわれの夢をちっちゃくしていいんですか」

孫は言う。

「いま思い起こせば、もしあのときに笠井さんが止めてくださらなかったら、その後のスプリントの買収も無理だったでしょう。その後のさらに大きな夢を描くという勝負も無理だったと思います」

心を開くことができる数少ない人物を失った孫の喪失感は、誰にも察することはできない。だからこそ孫は夢の実現に、いのちをかける。

この記事を読んだ方へ 生成AI×ビジネスを見据える

元・東京大学松尾研究室のAI研究者、今井翔太氏が「ITmedia デジタル戦略EXPO 2024 夏」に登壇。

生成AIは人類史上最大級の技術革命である。ただし現状、生成AI技術のあまりの発展の速さは、むしろ企業での活用を妨げている感すらある。AI研究者の視点から語る、生成AI×デジタル戦略の未来とは――。

- イベント「ITmedia デジタル戦略EXPO 2024 夏」

- 2024年7月9日(火)〜7月28日(日)

- 無料でご視聴いただけます

- こちらから無料登録してご視聴ください

関連記事

孫正義の商才が開花したバークレー 1カ月で売上3倍にした「初の企業買収」の舞台裏

孫正義の商才が開花したバークレー 1カ月で売上3倍にした「初の企業買収」の舞台裏

作家・井上篤夫氏の著書『志高く 孫正義正伝 決定版』(実業之日本社文庫、2024年)から抜粋記事の2回目。孫正義の商才が開花したバークレー時代に迫る。 孫正義が原点「無番地」で得た挑戦意欲 「人にはみな、夢を見る権利がある」

孫正義が原点「無番地」で得た挑戦意欲 「人にはみな、夢を見る権利がある」

作家・井上篤夫氏の著書『志高く 孫正義正伝 決定版』(実業之日本社文庫、2024年)から抜粋記事の初回。孫正義の原点に迫る。 孫正義とビル・ゲイツが韓国・金大中大統領に迫ったこと 「これをやれば復活できます」

孫正義とビル・ゲイツが韓国・金大中大統領に迫ったこと 「これをやれば復活できます」

作家・井上篤夫氏の著書『志高く 孫正義正伝 決定版』(実業之日本社文庫、2024年)から抜粋記事の3回目。ビル・ゲイツと孫正義が韓国・金大中大統領に迫ったこととは? 孫正義「SBGを世界で最もAIを活用するグループに」 AGIは10年以内に実現

孫正義「SBGを世界で最もAIを活用するグループに」 AGIは10年以内に実現

ソフトバンクグループ(SBG)の孫正義会長兼社長は10月4日、都内で開いた自社イベントに登壇し「SBGを世界で最もAIを活用するグループにしたい」と力説した。 NVIDIA製を“28倍”効率化 生成AI時代のゲームチェンジャー「サンバノバ」の正体

NVIDIA製を“28倍”効率化 生成AI時代のゲームチェンジャー「サンバノバ」の正体

米SambaNova Systemsは、AIに強いプロセッサーを開発しており、市場の大部分を占めるNVIDIA製のチップに代わるものとして期待が集まっている。同製品を28倍、効率化したと称するサンバノバ共同創業者のロドリゴ・リアンCEOにインタビューした。 ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」

ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」

ChatGPT開発企業の米OpenAIのCEOが来日し、慶應義塾大学の学生達と対話した。いま世界に革命をもたらしているアルトマンCEOであっても、かつては昼まで寝て、あとはビデオゲームにいそしむ生活をしていた時期もあったという。そこから得た気付きが、ビジネスをする上での原動力にもなっていることとは? 松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由

松尾豊東大教授が「生成AIの現状と活用可能性」「国内外の動きと日本のAI戦略」について講演した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング