自動車の誕生とT型フォード 自動車と経済発展の歴史を振り返る:池田直渡「週刊モータージャーナル」(1/4 ページ)

記事のネタというのは、ついつい最新ニュースの解説に終始しがちなので、たまには視点を切り替えて、歴史的観点から世界の経済発展が自動車とどう関係してきたのかという話を温故知新のスタンスで振り返ってみようと思う。自動車産業は20世紀以降、世界の経済覇権と密接な関係を築いてきたわけだが、その流れは誰もが分かっているようで、実は少々漠然としているからだ。

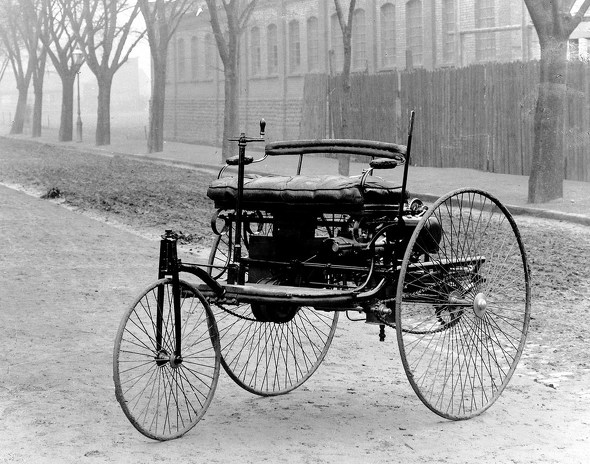

世界最初の自動車は、一般的には1886年にドイツのカール・ベンツが特許を取得したベンツ・パテント・モートル・ヴァーゲンだということになっている。

ただしそもそも何をもって自動車とするかの定義が諸説あり、1771年にフランスのジョゼフ・キュニョーが発明した蒸気機関の砲車とする説や、ベンツとほぼ同時の1886年にゴットリープ・ダイムラーが馬車にガソリンエンジンを搭載したMotorkutscheだとする説もある。4つのタイヤとガソリンエンジンという意味では、確かに自動車の先祖とするにふさわしいところもある。ちなみにkutscheとは英語のコーチで、要するに馬車。どうもサスペンション付きの馬車を指すらしいが、時代や国によって少々意味が変わるので、あくまでもざっくりした話だと思ってほしい。

フランスのジョゼフ・キュニョーが発明した蒸気機関の砲車。タイトル: キュニョーの砲車 作者: Roby ライセンス: CC BY-SA 3.0 Unported (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) 変更: なし

フランスのジョゼフ・キュニョーが発明した蒸気機関の砲車。タイトル: キュニョーの砲車 作者: Roby ライセンス: CC BY-SA 3.0 Unported (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) 変更: なしもうひとつ、「いやいや、世界初は1884年にドラマール・ドブットヴィルが助手のレオン・マランダンと製作して走らせたものが最初だ」という説もある。というかフランス勢はずっとこの説を主張している。

まあそんなわけで説はいろいろあるのだが、ワンオフではなく、製品として販売され、かつ公的な特許を取得して記録が明確という意味では、ベンツに軍配が上がる。なのでとりあえず「世界初はベンツ」が多数派になっているわけだ。ということで自動車と経済というテーマに関しては、この最初の欧州の時代は、単なる前史であり、本来の話はこれからだ。

関連記事

いまさら聞けない自動車の動力源の話 ICE編 1

いまさら聞けない自動車の動力源の話 ICE編 1

ここ最近、クルマの話題で、いろいろと耳慣れない単語が増えている。ICEやレンジエクステンダーやシリーズハイブリッド、マイルドハイブリッドなど、分かるような分からないような単語が多い。実はITmediaビジネスオンラインの編集部でも「クルマの記事は難しい」という声が出ているらしく、一度おさらいをしておこう。 53年排ガス規制との戦い いまさら聞けない自動車の動力源 ICE編 2

53年排ガス規制との戦い いまさら聞けない自動車の動力源 ICE編 2

第1回に引き続き、内燃機関(ICE)の仕組みについて。今回はガソリンエンジンに話題を絞って、熱効率の改善と排ガス浄化がどう進んでいったかの話をしよう。まずは、そうした問題が社会で重要視されるまでは、どんなやり方だったのかというところから始め、排ガス規制への対応の歴史を振り返ってみたい。 日本車のアメリカ進出 いまさら聞けない自動車の動力源 ICE編 3

日本車のアメリカ進出 いまさら聞けない自動車の動力源 ICE編 3

不可能と思われた厳しい「昭和53年規制」。各社の技術は、最終的に電子制御インジェクターと酸化還元触媒へと収斂(しゅうれん)して、技術的スタンダードが確立した。次に、各社は、排ガス規制で失われたパワーを取り戻すチャレンジを始める。日本車がハイテクカーと呼ばれて世界を席巻するまでの流れをひもとく。 ターボの時代 いまさら聞けない自動車の動力源 ICE編 4

ターボの時代 いまさら聞けない自動車の動力源 ICE編 4

排ガス規制で動力性能を失った反動で、パワー競争の時代が始まる。昭和53年は西暦では1978年。そのたった2年後の80年に、日産は一気にターボ攻勢に入る。セドリック/グロリアにブルーバードが続き、本命のスカイラインにもターボモデルが追加された。その後、200馬力級がゴロゴロ登場するとともに、コンパクトモデルにもターボモデルが追加されて、馬力がインフレを起こしていく。 自動車記事を書く時の3つのポイント

自動車記事を書く時の3つのポイント

今回のお題は「自動車記事の書き方」。批判をする時は真剣な愛か怒りを持ってすべし。面白がってやらない。自分を立てるために書かない。そういう大方針の上に、一応の手順というのがある。基本形としては、自分がクルマの試乗に行く時の時系列を順に文字化していけばいい。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング