押し寄せる外国人観光客は、本当にカネを落としているのか:小売・流通アナリストの視点(2/4 ページ)

インバウンド需要は経済的に貢献している?

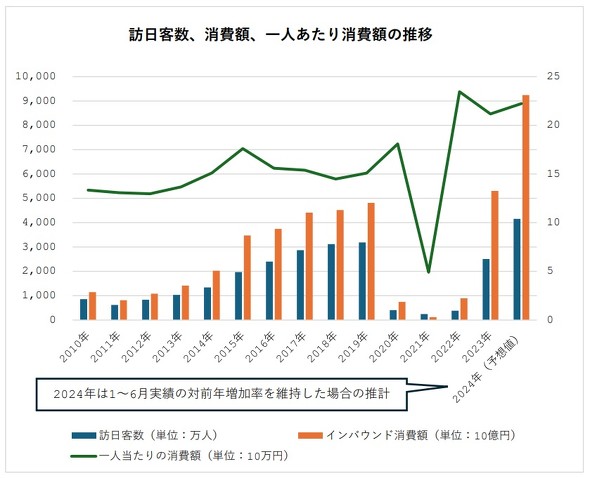

観光庁が発表する統計資料では、訪日客数、消費額、国別の動向などについてかなり細かいデータが集計されている。これによると、インバウンド需要の動きはおおむねイメージ通りの推移で拡大してきたことが分かる(図表1)。

2019年まで訪日客数も消費額(旅費、飲食費、買い物など全ての合計)も増加してきたが、2020〜2022年までコロナ禍によって一時ほぼ消滅。その後、5類移行によって2023年の消費額はコロナ前を超えた。2024年は上期の状態が持続すると想定すれば、訪日客数、消費額ともに過去最高を更新することがほぼ確実な状況にある。訪日客数が増えているだけではなく、一人当たりの消費額もコロナ前を大幅に上回っており、ありがたいお客さまなのである。

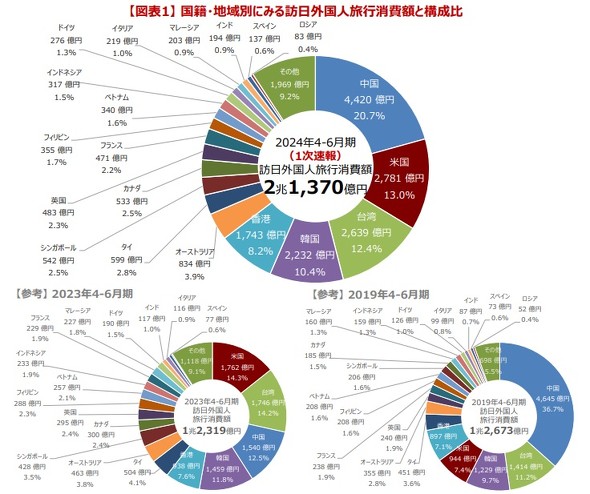

国別でみると、かつて爆買いと言われた中国への依存度は低下した。コロナ前は中国36.7%、台湾11.2%、韓国9.7%だったが、中国20.7%、米国13.0%、台湾12.4%、韓国10.4%となり、アジア諸国、豪州、欧州各国に分散している。

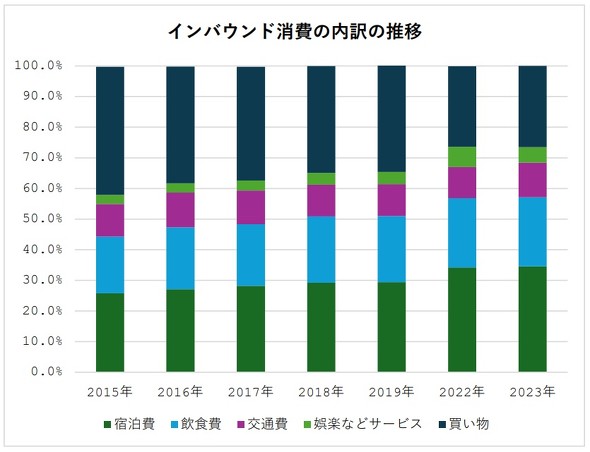

お金の使い方も変化した。コロナ前は中国人の爆買い頼みだったが、現在は宿泊費、娯楽などサービス費へと比重が移っている。中国以外の多様な国からの来日が増えてきたことで、インバウンド消費の対象がモノからサービスへ変化しているのだ(図表2)。とはいえ、全体の消費額が大きくなっていることから買い物需要も拡大していて、百貨店などは大きな恩恵を受けている。

救世主的存在のインバンドだが……

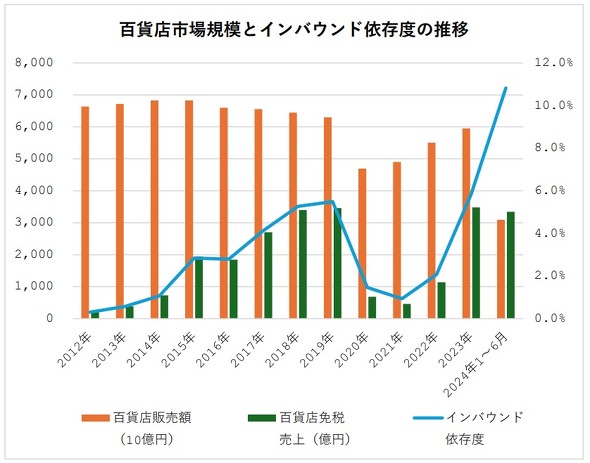

図表3は百貨店販売額と百貨店免税売上の推移を示したものだ。売り上げが伸び悩む百貨店業界にとって、インバウンドは富裕層取引と並ぶ成長部門とされているが、その存在感が大きくなってきたことはデータでも明らかだ。コロナ前でも売り上げの5%超に達していたが、2023年にはその水準を回復。2024年上半期では10%超にまで拡大している。百貨店業界にとってインバウンドは、まさに救世主ともいうべき重要な位置付けとなったのである。

ただインバウンドの恩恵は大都市に偏っており、地方や郊外の店舗には及んでいない。日本百貨店協会が発表した2024年3〜5月の百貨店免税売上は約1814億円だが、うち三越伊勢丹、高島屋、Jフロント、H2Oからなる大手百貨店の免税売上は合計が1416億円ほどで、約8割を占めている。他にも松屋銀座の免税売上が推定150億円以上あることを加味すれば、インバウンドの大半が大手百貨店の大都市基幹店にとっての限定的な追い風だということは留意すべきだろう。

関連記事

ウエルシア・ツルハが統合しても「業界の覇者」になれない理由 今後のカギを握る2社

ウエルシア・ツルハが統合しても「業界の覇者」になれない理由 今後のカギを握る2社

業界トップのウエルシアと2位のツルハの経営統合で、ドラッグストア業界は騒然となった。実現すれば売り上げは2兆円超、次位となるマツキヨココカラをダブルスコアで引き離す圧倒的な規模を誇るグループが誕生することになる。 300円ショップ好調の裏で 「100円死守」なセリアが苦しいワケ

300円ショップ好調の裏で 「100円死守」なセリアが苦しいワケ

物価高を背景に、ディスカウント型のスーパーを利用する消費者が増えている。多くの消費者がより安いものを求める中、100円ショップ業界ではある意外なことが起きている。 首都圏で急増中のコスモス薬品 物価高を味方にした戦い方とは?

首都圏で急増中のコスモス薬品 物価高を味方にした戦い方とは?

九州を地盤とする大手ドラッグストア「コスモス薬品」。九州でトップシェアとなった後は、店勢圏を東に向けて拡大し、今まさに関東攻略作戦を進行中だ。コスモスを躍進には、物価高を味方にした戦い方がある。 ディスカウント王者・オーケーの銀座進出が「勝ち確」と言える3つの理由

ディスカウント王者・オーケーの銀座進出が「勝ち確」と言える3つの理由

ディスカウントスーパーとして有名なオーケーが銀座にオープンした。実は、オーケーにとって銀座進出は「勝ち戦」ともいえる。それはなぜなのだろうか。 本当の「消費」といえるのか? 大手百貨店の増収増益を手放しで賞賛できないワケ

本当の「消費」といえるのか? 大手百貨店の増収増益を手放しで賞賛できないワケ

物価上昇に多くの消費者が苦労している一方、好調を報じられているのが百貨店業界だ。長年、売り上げの右肩下がりが続き、構造不況業種ともいわれていた上に、コロナ禍で甚大なダメージを受けた百貨店業界。本当に回復期を迎えているのか、その現状を見てみよう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング