成長する企業がやっている、パーパス設計のプロセスとは?:パーパス・ディープニング〜企業という”宗教”のつくり方〜

連載:パーパス・ディープニング〜企業という”宗教”のつくり方〜

ユーザーの熱狂を巻き起こし爆発的に成長する企業と、そうでない企業の違いはどこにあるのか? そして、それは意図的につくり出せるものなのか? The Breakthrough Company GOでクリエイティブディレクターを務めながら、経営学者・入山章栄教授のもとで経営理論の研究を行う筆者が見いだした、新たな経営×クリエイティブのフレームワークを紹介します。

筆者が経営理論研究に基づいて開発した、企業の”宗教”をつくるフレームワーク「パーパス・ディープニング」について前回紹介したところ、各所から大きな反響をいただきました。

レガシーな体制を変革したい大企業、祖業を発展させたいオーナー企業、急激な成長に入り基盤を固めたいスタートアップなどバックグラウンドはさまざまですが、変化の激しい時代を生き抜くための指針がいま必要とされていることをひしひしと感じています。

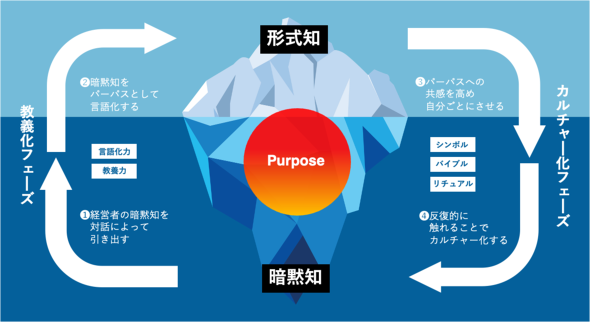

では、まずパーパス・ディープニングについて簡単におさらいしましょう(図1)。

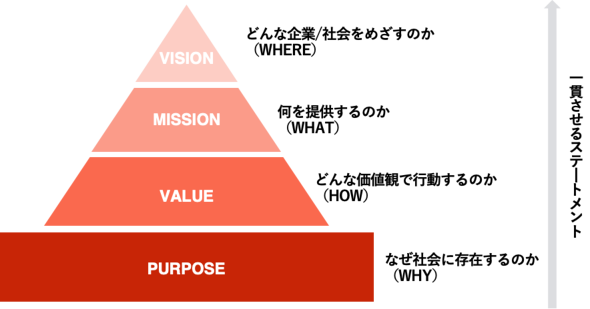

このフレームは「教義化フェーズ」と「カルチャー化フェーズ」の大きく2つに分かれています。教義化フェーズでは、さまざまな視点から問いを投げかけることで経営者の中にある暗黙知を引き出し、パーパスとして言語化します(図2)。

そして続くカルチャー化フェーズでは「シンボル」「バイブル」「リチュアル」という3つの要素を用いることで、パーパスへの共感を高め、企業文化になるまで反復的に触れさせます。

この2つのフェーズを経ることで、パーパスは強い”宗教”となり、組織は自律的に動けるようになるのです。

暗黙知をパーパスに落とし込み、組織に浸透させるには?

今回は、このフレームを通した具体的な事例を紹介します。

筆者が担当した、ペットウェルネスカンパニー「PETOKOTO」のリブランディングです。厳密にはパーパス・ディープニングが完成する前の仕事ではありますが、体系を理解するために分かりやすい事例と言えるでしょう。

PETOKOTOは、フレッシュペットフードをメイン事業とするスタートアップです。ペットフードというと、茶色い豆粒のようないわゆるドライフードを想像される方がほとんどだと思いますが、PETOKOTOのフードは国内の農家と契約した新鮮な食材を使用しています。

そして、彼らはただの「ペットフードの会社」ではありません。他にも保護犬猫のマッチング事業やペットメディア事業を展開し、将来的にはあらゆるタッチポイントからペットの人生を支えるプラットフォームになることを目指しています。

彼らのこの大きな想いをあらためて規定し、今後の成長の基盤にすることを目的にプロジェクトはスタートしました。

ここからはパーパス・ディープニングのフレームに沿って解説しましょう。

教義化フェーズ

このフェーズでは、暗黙知を引き出すための綿密な対話からスタートします。

対話は1人の経営者と行うパターンも多いですが、このプロジェクトではCEOとCOOに加え、プロダクト、カスタマーサービス、デザインの各事業責任者にも実施しました。ペットに関する原体験から普段の業務に対するスタンス、つくりたい会社や社会の未来など、さまざまな視点から問いをぶつけ、対話は約1カ月に及びました。

会社の規模やフェーズ、組織形態などによって対話する相手は変わりますが、「短期的な業績だけでなく、長期的な会社の目指す未来に責任を持つ人」というのをルールにしています。パーパスは社会における企業の存在意義を規定するものであり、それに対する高い視座と解像度が必要とされるためです。

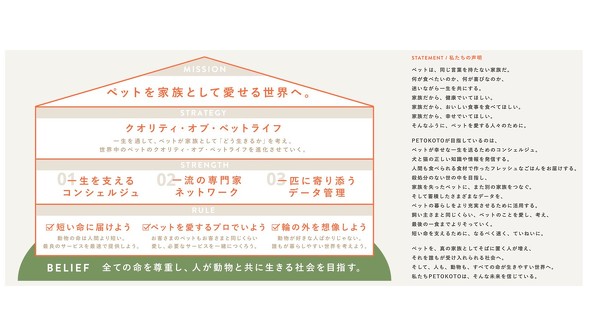

対話のステップが終わると、いよいよ言語化に移ります。PETOKOTOのケースでは、約2カ月かけて以下のような構造をつくりました(図3)。

冒頭で説明したパーパス図とは各パートの呼称が違っていたり、STRENGTHというパートが加えられていたりと微妙な違いはありますが、それぞれの会社にとって浸透しやすい形にすることを重要視しています。

基本的にはPURPOSEから策定し、その後VISION/MISSION→STATEMENT→VALUEと行ったり来たりしながら言葉を推敲(すいこう)することが多く、PETOKOTOも同様でした。

わずかな違和感もなくなるまで徹底的に議論することを、言語化ステップでは大切にしています。この事例でも印象的なエピソードがありました。決定稿ではステートメントは「ペットは、同じ言葉を持たない家族だ。」という文章で始まりますが、当初の案では「ペットは、口のきけない家族だ。」となっていました。

「ペットは彼らの言語を持っていて、それが人間と通じ合わないだけである。口のきけないというのは人間目線であり、人間と動物が対等とは言えない」という議論を経てこのような変更が加えられたのです。筆者も彼らの真摯(しんし)な視点にハッとさせられましたが、企業のスタンスやカルチャーはこういった言葉の細部に宿るため、とことん表現を追求します。

カルチャー化フェーズ

ここでは、実際に行った施策を「シンボル」「バイブル」「リチュアル」の要素に沿っていくつか紹介しましょう。

シンボル

・CI(コーポレートアイデンティティ)の策定

二足歩行の生物(=人間)と四足歩行の生物(=ペット)が同じ未来を向いた姿をCIのモチーフにしています。CIを見るたびに「人が動物と共に生きる社会を目指す」というパーパスが喚起され、社員のモチベーションや誇りにつながることを意図したものです

・各種ツール類の制作

CIを名刺や封筒、シールなどのツール類にデザインすることで、パーパスに反復的に触れる機会をつくります。また、名刺にはペットの名前も入れるなど、よりパーパスへの共感が深まるような仕掛けも施しています。

バイブル

・中長期事業計画書の策定

PETOKOTOの存在意義から目指す未来、そこに向けての戦略をストーリーとして資料にまとめました。対社員はもちろん、自社サイトに格納することで、対投資家や対リクルートへの理解・共感アップも意識しています。

・評価基準の策定

VALUEである「短い命に届けよう」「ペットを愛するプロでいよう」「輪の外を想像しよう」を人事の評価基準にも採用しました。あるべき行動規範を定期的に意識させることを狙いとしており、このVALUEはSlackのスタンプとしても日常的に使用されています。

リチュアル

・社内浸透会の開催

パーパス策定の背景やそこに込めた想いを、CEO自らの言葉で社内に伝える会を実施しました。「人が動物と共に生きる社会とはどういう世界か?」を社員が議論する時間も設け、それぞれがパーパスを自分ごと化することを企図しています。

・ペット展示イベント

日本最大のペット展示会に参加しました。「パーパスに基づいたPETOKOTOの世界観が伝わるブースとは?」をそれぞれの社員が考えることで、パーパスの理解アップにつなげています。

その他にも、パーパスへの共感を高め理解を深めるさまざまな施策を行っていますが、こうしてパーパスに反復的に触れ、自らアウトプットする機会を増やすことで、強い”宗教”を持つ組織へと変わっていくのです。

パーパス浸透はどんな成果を生むのか?

最後に、これらのパーパス浸透をきっかけに生まれた成果をいくつか紹介して終わりましょう。

・発信力の強化

中長期事業計画書でつくったストーリーをベースに、250社が参加する日本最大のスタートアップピッチイベントで優勝しました。強固な企業のナラティブを持つことは、外部への発信力強化にもつながります。

・採用力の強化

CXOクラス数人をはじめ、パーパスに共感した人材が多数入社しました。連載第1回でも説明しましたが、自分の生きる意味を提示してくれる企業が、これからの時代ますます選ばれるようになるのだと考えています。

・事業・施策の強化

ペットをケージから出して一緒に旅行できる「ペット専用新幹線」という、パーパスを体現する実証実験が実施されました。社員がパーパスをもとに自律的に思考・行動することで、こういった新規事業も生まれていくのです。

今回までは、組織内部に強い宗教をつくる方法論を主に解説してきました。次回からは外部にどう浸透させていくかについてお話します。

関連記事

生き残るのは“強い宗教”を持つ企業 スタバやアップルに見る「共通点」

生き残るのは“強い宗教”を持つ企業 スタバやアップルに見る「共通点」

優秀な人材を引き付け、ユーザーに選ばれる企業は「強い宗教」を持っている。どういう意味か? スターバックスやアップルの事例を交えながら解説する。 なぜ、パーパス設計は失敗するのか? 経営理論に学ぶ「4つのフェーズ」

なぜ、パーパス設計は失敗するのか? 経営理論に学ぶ「4つのフェーズ」

企業の「パーパス設計」が失敗するのは3つのパターンがあります。パーパスはどう設計すればいいのか、そしてそれを組織に浸透させるための術は? 世界の経営理論に沿って解説します。 分業体制の罠 「スペシャリストという名の作業マシン」を量産する組織に未来はない

分業体制の罠 「スペシャリストという名の作業マシン」を量産する組織に未来はない

業務が高度化すると、生産性向上を狙って「分業」がよく行われます。しかし、それが従業員の「やりがい」や「働きがい」を減らし、最終的に離職率や競争力を悪化させている課題があります。この問題はどう解消すべきでしょうか? マーケティング学習で陥る3つの罠 「学び方を学んでいない」迷子が多すぎる

マーケティング学習で陥る3つの罠 「学び方を学んでいない」迷子が多すぎる

マーケティングを学ぶとき、迷子になるマーケターが後を絶ちません。なぜでしょうか? また、学習時に陥りやすい3つの罠についても解説します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング