初任給30万円時代、素直に喜べない「3つの落とし穴」とは:働き方の見取り図(1/2 ページ)

初任給を大幅に引き上げる会社が増えてきています。

中でも目を引くのが、月額が30万円を超えている事例。三井住友銀行やファーストリテイリング、バンダイ、さらには警視庁と業種をまたいで多々目にするようになりました。

慢性的な採用難に加え、少子化の影響で新卒採用は売り手市場が続いているため、何とか優秀な人材を採用したいと考える会社は初任給の引き上げに取り組んでいます。就活中の学生たちにとってもうれしいはずです。

初任給30万円時代の到来は、採用したい会社と好条件の内定を獲得したい学生の思惑が一致するだけに望ましく思われます。しかし、本当に手放しに喜べるものなのでしょうか。働き手として、意識しておきたいポイントを整理します。

著者プロフィール:川上敬太郎(かわかみ・けいたろう)

ワークスタイル研究家/しゅふJOB総研 研究顧問/4児の父・兼業主夫

愛知大学文学部卒業。雇用労働分野に20年以上携わり、人材サービス企業、業界専門誌『月刊人材ビジネス』他で事業責任者・経営企画・人事・広報部門等の役員・管理職を歴任。

所長として立ち上げた調査機関『しゅふJOB総研』では、仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層を中心にのべ5万人以上の声をレポート。

NHK「あさイチ」他メディア出演多数。

初任給30万円の思わぬ“落とし穴”

厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、大学新卒者の所定内給与額の平均は2020年に21万2400円。それが2023年には23万7300円となっており、3年間で2万4900円上昇しています。

グラフを見るとここ2年ほどで引き上げ幅がグンと高くなっていますが、それでも初任給30万円は破格であることが感じられます。

しかし、月給にばかり目を向けてしまうと、思わぬ落とし穴にはまりかねません。初任給が30万円であっても、素直に喜ぶことができない3つのケースを挙げてみたいと思います。

年収が変わらないケース

1つ目は、年収で見ると総額が変わらないケースです。

仮にこれまでの初任給が月額25万円で、夏のボーナスが寸志5万円、冬のボーナスが給与3カ月分だった場合。ベースとなる給与は25万円×12カ月=300万円です。さらに、寸志5万円と3カ月のボーナス75万円を足すと380万円になります。

これが月額30万円になれば、ベースとなる給与は30万円×12カ月=360万円です。しかし、寸志5万円は変わらず、冬のボーナスが一律15万円に抑えられた場合、360万円+5万円+15万円=380万円で年収は同じになります。

ボーナス以外にも、残業代や住宅手当といった諸手当などを調整することで年収を抑えることも可能です。また、初任給を大きく引き上げる代わりに年俸制に移行した場合は寸志もボーナスもないため、年収が下がることも想定されます。

生涯年収が変わらないケース

次に、生涯年収が変わらないケースです。

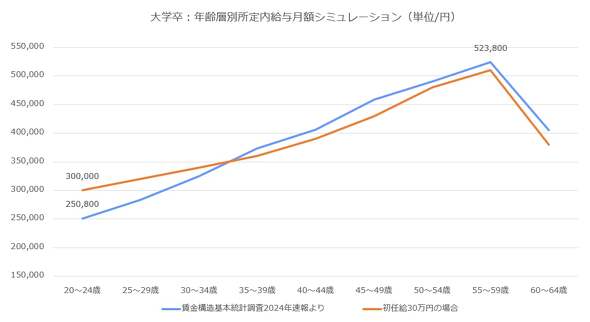

通常、給与月額は年齢とともに右肩上がりで増えていきます。そして50代後半をピークに減少へと転じます。賃金構造基本統計調査の2024年速報値から大学卒の平均月間所定内給与額を5年刻みの年齢層ごとに確認すると、20〜24歳の層は25万800円となっています。給与額が最も高い年齢層は、55〜59歳の52万3800円。

初任給30万円の場合、社会人としてのスタート時点の給与月額は平均値よりも高くなります。仮にそのままずっと先輩社員らと同じような賃金カーブを描いていったとしたら、生涯年収は、初任給が低かった世代よりも多くなるはずです。

しかし、その後の賃金上昇カーブが緩やかになった場合は、生涯年収が変わらない可能性があります。年齢層ごとの平均給与額をもとに大まかなシミュレーションをしてみると、2024年速報値の場合と初任給30万円の場合とでは、以下グラフのような線を描けば生涯年収は概ね同じくらいです。

初任給が30万円で入社初年度の年収が増えたとしても、その後の賃金カーブの膨らみ度合いが萎んだり、退職金が少なくなったりすれば、生涯年収が変わらないどころか下がってしまう可能性さえあります。

人件費総額が変わらないケース

3点目は、人件費総額が変わらないケースです。

初任給30万円で年収が上がり、生涯年収も上がったとしても、その分、上の世代の賃金上昇幅が下がると、会社が支払う総人件費は変わらない可能性があります。

新入社員の初任給を引き上げる代償として、先輩社員にしわ寄せが行くということです。会社側は経費を増やさずに済みますが、新入社員としては無邪気に喜ぶ気持ちにはなれないように思います。

これらは初任給30万円をあえて意地悪な目で見た場合の話です。

決して、初任給を30万円に引き上げた会社が実際にそうしているということではありません。ただ、こうしたケースを頭に入れておくだけで、初任給30万円時代の落とし穴に目を向けて確認することができます。

関連記事

週休3日やテレワークの見直し……「働き方改革」への懐疑論が広がるワケ

週休3日やテレワークの見直し……「働き方改革」への懐疑論が広がるワケ

欧米に限らず、日本でもテレワークをやめて出社回帰する職場が少なくない。柔軟な働き方を推進してきた働き方改革の揺り戻し現象は、広がっていくのだろうか。 “奇跡の9連休”も業務対応……? なぜ「つながらない権利」は機能しないのか

“奇跡の9連休”も業務対応……? なぜ「つながらない権利」は機能しないのか

日本でもつながらない権利を法制化すれば、“休日対応”を迫られる人々の悩みは解消されるか、というと、当然ながら問題はそう単純ではない。企業と働き手の双方にとってベストな「つながらない権利」の形とは――。 米アマゾン週5出勤の衝撃 出社回帰でテレワークはどこへ?

米アマゾン週5出勤の衝撃 出社回帰でテレワークはどこへ?

コロナ禍でテレワークが推進されたにもかかわらず、出社回帰の動きが鮮明となっている。日本生産性本部が発表したテレワーク実施率は、2024年7月時点で16.3%。2020年5月調査時の31.5%と比較すると半分程度の数字にとどまっている。半数近くが出社に回帰した状況を、どう受け止めればよいのか。 勢いづく出社回帰 テレワークは消えゆく運命なのか?

勢いづく出社回帰 テレワークは消えゆく運命なのか?

出社回帰する企業が増えている。日常の景色がコロナ前とほとんど見分けがつかなくなっている中、テレワークは消えていくのか。 仕事は必要最低限 「静かな退職」に職場はどう向き合えばいいのか?

仕事は必要最低限 「静かな退職」に職場はどう向き合えばいいのか?

「24時間戦えますか」というキャッチコピーが流行語になった猛烈サラリーマン時代と対極に位置する「静かな退職」。そんなスタンスの働き手を、職場はどう受け止めればよいのか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング