誰も教えてくれない! 物流外注先への「仕様書」、必ず盛り込むべき項目とは:仙石惠一の物流改革論(1/2 ページ)

連載:仙石惠一の物流改革論

物流業界における「2024年問題」が顕在化している。この問題を克服するためには物流業の生産性向上以外の道はない。ロジスティクス・コンサルタントの仙石惠一が、運送業はもちろん、間接的に物流に携わる読者に向けて基本からノウハウを解説する。

本連載では、これまで3回にわたって、物流業務のアウトソースを実行するための正しいステップを解説してきた。

今回は、物流アウトソースの成否を握るカギとも言える「仕様書」に焦点を当てる。この仕様書の出来次第で物流アウトソースがうまくいく場合もあれば失敗することもある。それだけ重要な項目であるので、ここはじっくりとお読みいただきたい。

物流作業「仕様書」の作り方

仕様書とは自社が、後述するRFI(情報提供要求)で絞り込まれた候補先に提示し、何をやってほしいのかについて伝える重要なドキュメントであるとともに、見積もりをもらうためのツールでもある。

アウトソース先は提示された仕様書に基づき、自ら持つ資源を有効に活用し、場合によっては外部から調達し、皆さんの会社が望む仕事を実施しようとする。またその実施に際して必要となる価格を提示する。

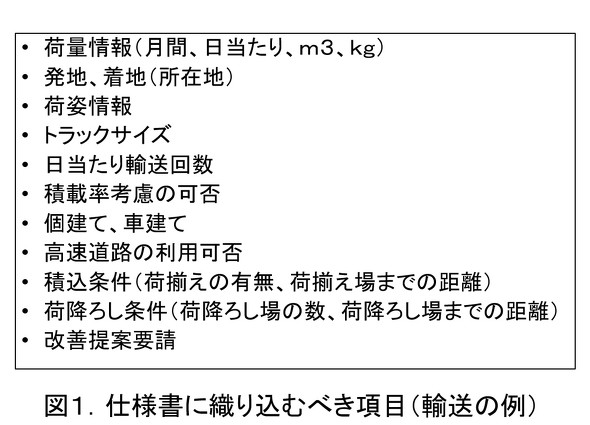

それだけに、この仕様書の内容が不十分であると期待外れの仕事をされる可能性があるし、受注側としても安全を見て見積価格を高く設定しがちである。したがってこの仕様書には必要情報(図1)を漏れなく入れることは言うまでもないことだが、さらにこの出来栄えが皆さんの会社へと跳ね返ってくると考えた方がよい。

仕様書に盛り込むべき項目

では、どのようにしたら出来のよい仕様書を作成できるだろうか。それは一言で言うと「標準作業書を作るつもりで仕様書を作成すること」である。場合によっては今の標準作業書をメンテナンスして先方に提示することでも構わないだろう。

ただしその場合は作業手順については最終的には受注側で決定することになるので、要求する仕事の条件だけ伝えることができれば問題ない。原則として構内請負作業については発注側から作業指示を与えることは問題になるため、この点については注意が必要であることを申し添えておきたい。

仕様書を作成して提示する際に、もう一つ注意しておきたいのが「量の情報」である。物流作業においては物流量が重要な要件となる。この量によって受注側の売り上げも決まる。またその売り上げに見合った価格が提示される。裏を返せば物流量が大幅に変動すれば、価格も変動するということである。

この「量の情報」の提示の仕方であるが、作業単位にそれぞれ提示することが望ましい。例えば、入庫作業で日当たり500立方メートル、梱包作業で日当たり40箱、容器整理作業で日当たり200箱――といった具合に物流量を提示する。提示した量がそのまま変動しないということは稀(まれ)だ。そこでこの量が一定の変動幅を超えた場合には、再見積もりを行う旨明記しておくとよいだろう。

関連記事

工場管理者は必見 物流業務のアウトソース、失敗しないための正しいステップ

工場管理者は必見 物流業務のアウトソース、失敗しないための正しいステップ

今回もアウトソースに焦点を当て、工場管理者が物流業務のアウトソースを成功させるための正しいステップを見ていきたい。 それ「偽装請負」じゃない? 物流工場のアウトソースを点検する方法

それ「偽装請負」じゃない? 物流工場のアウトソースを点検する方法

工場の中の業務をアウトソースしている会社は多いと思われるが、意外と盲点になっていることに「偽装請負」的な運用の恐れが挙げられる。 その外注、本当に必要? 物流現場の“アウトソース”を見直すべき理由

その外注、本当に必要? 物流現場の“アウトソース”を見直すべき理由

今回から、委託先の管理ポイントを明確にするとともに、工場管理者の方がちょっとした工夫をすることで、「もうかる」アウトソースを成功させる秘訣を紹介していく。 「物流コスト」の中身、把握できてる? “物流キーマン”が押さえておくべき7つの基礎知識

「物流コスト」の中身、把握できてる? “物流キーマン”が押さえておくべき7つの基礎知識

まだまだ工場には大きな改善ネタが残されている。それは「物流改善」だ。認識はしてはいるけど物流が分かっている人がいなくて……と嘆く管理者の皆さんに「物流キーマン」の鍛え方を紹介したい。 「物流業務の出来栄え」数値で評価できますか? 正しくKPIを立てる方法

「物流業務の出来栄え」数値で評価できますか? 正しくKPIを立てる方法

物流会社の多くで業務の出来栄えを評価する「管理指標」が存在していない。工場収益につなげるためには、本気で工場物流のムダを発見してつぶし、物流の出来栄えをきっちりと認識し評価できるようにすることが必要だ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング