新規客5%増 しゃぶ葉も驚いた「ホイップクリーム」の絶大なる効果とは

この記事は、顧客プラットフォーム「coorum」の開発・運営を行うAsobica(東京都品川区)が開催した「外食業におけるCX最新動向に関するメディア向け勉強会」をレポートした記事の後編です。

過度な価格競争や人手不足による客数の減少など、外食産業を取り巻く環境は、近年厳しさを増している。そんな中、顧客体験(CX)を向上し、顧客の熱狂を企業の成長につなげている企業がある。

前回の記事では、「塚田農場」を運営するエー・ピーホールディングスのコアなファンづくりの取り組みを紹介した。今回は、すかいらーくホールディングスが運営する「しゃぶ葉」のCX向上施策を紹介する。

前編:顧客を“沼らせる”塚田農場の「YOSENABE」戦略 飲食店の「限界」をどう乗り越えるか

「客の本音」を見極め業績アップ 「しゃぶ葉」はコロナ禍をどう乗り切ったか

すかいらーくホールディングスはガストをはじめ国内外約30ブランド、約3000店舗を展開する大手外食企業だ。今回は、食べ放題業態「しゃぶ葉」(国内301店舗)におけるCX戦略を中心に紹介する。

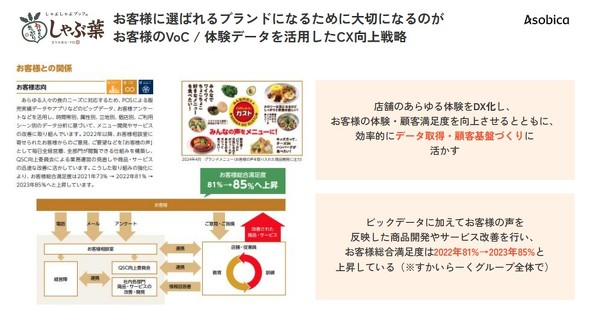

同社は顧客向けポイントアプリ「すかいらーくポイント」(会員数1200万人、月間アクティブ470万人)、テーブル決済機能、社内版タイミーとも言える「スポットクルーシステム」など、さまざまなDXの取り組みを推進している。マーケティング本部 和食開発グループ ディレクターの岡田智子氏は、これらを通じて顧客体験(CX)と従業員体験(EX)双方の向上を図っていると話す。

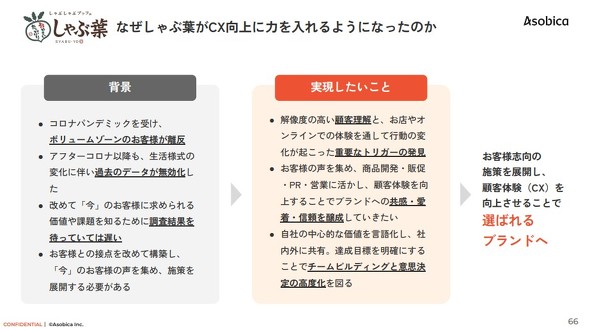

しゃぶ葉がCX向上に本格的に取り組み始めた背景には、コロナ禍でのファミリー層を中心とした顧客離反と、それに伴う過去の顧客データの無効化があったと振り返る。

「生活様式の変化で、今来ていただいているお客さまが何を求めているのか、その方々に提供できる価値は何かを短期間で知り、開発・提供していく必要性を痛感しました」(岡田氏)

しゃぶ葉では、「よりリアルで解像度の高い顧客理解」と「来店トリガーの発見」を急務とし、顧客の声を集め、それを生かしてブランドへの共感・愛着・信頼を醸成することを目指した。2022年からは全社的に顧客の声(アンケート、お客様相談室への意見など)を全部門で毎日確認し、顧客満足度向上を目指すためのQSC向上委員会を設置。その影響は、しゃぶ葉の顧客満足度の向上だけでなく、グループ全体にも広がっていった。取り組み後、グループ全体の顧客総合満足度が81%から85%へと引き上がったのだ。

ファンと商品を共創 「おやさい学校 しゃぶしゃ部」の成果

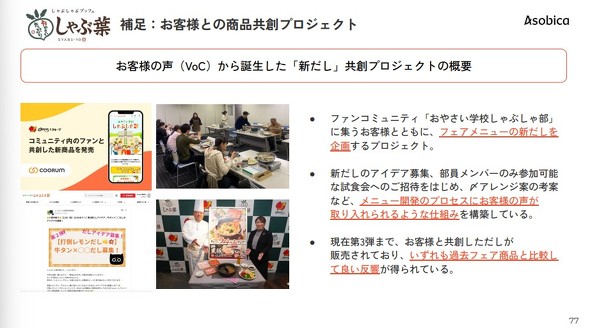

さらなるCX向上を求め、店舗、すかいらーくアプリ、SNS、オーダー端末アンケート、お客様相談室といった顧客との多様な接点に加え、Asobicaのプラットフォームを活用したファンコミュニティー「おやさい学校 しゃぶしゃ部」を導入した。

コミュニティーでは、ファンの声を商品開発やサービス改善に生かす体制を構築している。

しゃぶ葉(すかいらーくホールディングス)のCX向上施策事例

アレンジのサジェスチョン強化と新だし共創:コミュニティー会員と共に新だしを開発する「共創だしプロジェクト」を実施。博多豚骨だしや鶏塩だし開発時には、試食会での顧客の声を元に追加した「焦がし醤油だれ」や、「うどんが合う」といった想定外の発見をメニューブックに反映。顧客と共創しただしは、社内発案のだしと比較して、売上数量で圧倒的な成果を上げた。

ホイップクリーム導入による新規顧客獲得:コミュニティーでの「デザートアレンジの幅を広げたい」という声を受け、ハロウィン時期に「お化け選手権」と題したホイップクリームのテストキャンペーンを実施。SNSで大きな反響を呼び、「この施策があったから初めてしゃぶ葉に行った」という声も数多く届いた。期間中、約5%の新規来店につながった。

ワッフルから見えた顧客インサイト:もともとデザートとして導入したワッフルについて、コミュニティー内で「食事としてもおいしい」というお肉や野菜をくるんだアレンジ、「ワッフルドッグ」が流行。この経験をメディア露出やメニュー提案に活用し、好評を得た。また、「楽しみ方、好き放題!」というブランド訴求軸を発見し、CM展開にもつながった。

「こまめどりプロジェクト」の共創展開:フードロス削減を目指し、「こまめに食材を取り、きれいに食べたらクーポン進呈」という「こまめどりプロジェクト」を発足。コミュニティー会員との座談会を通じてキャラクター開発や展開方法を共に考案し、拡大している。

「私たちは、お客さまから教えられ、支えられています。そして、お客さまの本音が今の業績につながっているのです。この経験を店舗スタッフにも共有し、お客さまのリアルな声に基づくサービス提供を通じて、今後さらにCXとEXを同時に向上させていく予定です」(岡田氏)

顧客の本音を起点としたCX戦略が、外食産業の未来を照らす

本セミナーでは、外食産業が直面する課題と、それを乗り越えるためのCX戦略の重要性が改めて浮き彫りになった。

エー・ピーホールディングスの買い手をも巻き込む∞次産業モデルへの挑戦や、すかいらーくホールディングスの「楽しみ方、好き放題!」というコンセプトを軸とした顧客との価値共創」。いずれも顧客の「本音」に真摯に向き合い、それを起点としたCX向上に取り組んでいる点が共通していた。

顧客とのつながりを深め、熱狂的なファンをいかにして育んでいくかが、今の時代の外食産業の成長の鍵となる。今回のセミナーは、そのための具体的なヒントと勇気を与えてくれるものだった。まずは自社の顧客の声に耳を澄ませ、小さな一歩からCX向上の取り組みを始めてみてはいかがだろうか。

前編:顧客を“沼らせる”塚田農場の「YOSENABE」戦略 飲食店の「限界」をどう乗り越えるか

【限定動画】ついにここまで来た! AIの広告クリエイティブ制作

顧客ニーズが多様化する中、マーケティング領域では一人一人の嗜好に合った広告クリエイティブが求められます。しかし、人手だけでの制作には限界が……。

教育事業のベネッセが、AIを駆使してそんな課題を解決する“夢のようなプロジェクト”をスタートさせました。「広告効果の高いクリエイティブ」を予測し、制作まで担ってくれるといいます。広告制作の現場に、どのような変化をもたらすのでしょうか?

関連記事

顧客を“沼らせる”塚田農場の「YOSENABE」戦略 飲食店の「限界」をどう乗り越えるか

顧客を“沼らせる”塚田農場の「YOSENABE」戦略 飲食店の「限界」をどう乗り越えるか

外食産業を取り巻く環境は、近年厳しさを増している。そんな中、顧客体験(CX)を向上し、顧客の熱狂を企業の成長につなげている企業もある。「塚田農場」を運営するエー・ピーホールディングスが実践する、ファンを沼らせる戦略とは? 「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「SNSのフォロワー数は増えているのに、売り上げへの貢献が見えない」「オンライン施策と店舗集客の関係性が分からない」――。多くの広報・マーケティング担当者が、一度は直撃したことがある課題だろう。そんな中、つけ麺チェーン「三田製麺所」を運営するエムピーキッチンホールディングスは、SNSやWebを活用した認知拡大から、コアファンの育成、そして売り上げ貢献までを可視化する独自のロジックを確立した。 三井住友銀行が「FA制度」導入 年間「5000件」を超える人事異動はどう変わる?

三井住友銀行が「FA制度」導入 年間「5000件」を超える人事異動はどう変わる?

三井住友銀行は2026年1月から、FA制度を導入する。プロ野球でおなじみのFA制度、三井住友銀行はどのように運用するのか。 「東京は異様」──タクシー広告市場が“日本でだけ”拡大した5つの理由

「東京は異様」──タクシー広告市場が“日本でだけ”拡大した5つの理由

世界でも異例の発展を遂げた日本のタクシー広告。その背景と今後の展望について、業界トップ2社の幹部が語った。 高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

ANAとJALに続き国内航空会社で3位のスカイマークだが、顧客満足度ランキングでは2社を上回り、1位を獲得している。特に利用者から評判なのが、受託手荷物の返却スピードだ。SNSでも「着いた瞬間に荷物を回収できた」「人より先に荷物が出てきている」といった声が多い。 「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

昨今「管理職になりたくない」「管理職にならない方がお得だ」――という意見が多く挙がっている。管理職にならず、現状のポジションを維持したいと考えているビジネスパーソンが増えているが、管理職登用を「辞退」するのは悪いことなのだろうか……?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング