顧客を“沼らせる”塚田農場の「YOSENABE」戦略 飲食店の「限界」をどう乗り越えるか

この記事は、顧客プラットフォーム「coorum」の開発・運営を行うAsobica(東京都品川区)が開催した「外食業におけるCX最新動向に関するメディア向け勉強会」をレポートした記事の前編です。

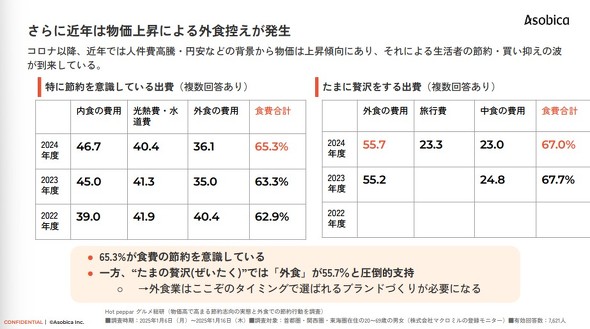

外食産業を取り巻く環境は、近年厳しさを増している。新型コロナウイルスや物価高騰などの影響で、「通りすがりで何となく入る」という消費行動が減少。外食産業はこれまでとは異なる方法で、生活者に選ばれる必要性が高まっている。

そんな中、顧客体験(CX)を向上し、顧客の熱狂を企業の成長につなげている企業もある。

顧客プラットフォーム「coorum」の開発・運営を行うAsobica(東京都品川区)は、「外食業におけるCX最新動向に関するメディア向け勉強会」を開催。当日は「塚田農場」を運営するエー・ピーホールディングスと、「ガスト」や「しゃぶ葉」を運営するすかいらーくホールディングスが取り組む「ファンづくり」について、リアルな事例を語った。

後編:新規客5%増 しゃぶ葉も驚いた「ホイップクリーム」の絶大なる効果とは

なぜ今、外食産業でCXが重要なのか?

外食産業においてCXが強くトレンドとして浮上してきた背景には、従来の商圏戦略やメニュー・価格中心の戦い方がコロナ禍以降通用しづらくなったこと、物価上昇による外食控えという生活者の変化などがあると、Asobica 事業推進室 室長の佐藤頌太氏は語る。

「現在の外食産業各社には、価格や立地だけでなく、『この店に行きたい』と選ばれるブランド・お店作りが求められています。その鍵を握るのがCX。つまり『この店に来てよかった』『また購入したい』という顧客の満足感をいかに高めるかです」と佐藤氏は指摘する。

満足度を高めるには「顧客が今提供している商品・サービスの何に満足しているのか。どこが強みで、何を改善すればもっと喜ばれるのか」という顧客体験の深い理解が不可欠となる。

佐藤氏は顧客体験を「お店に来る前」「お店にいる時」「帰った後」という3つの時間軸と、「行動」「心理」という2つの軸で整理し、この6つの領域で顧客を理解することが重要だと話す。特に人口減少や外食控えの現在の状況下では、リピート来店につながる顧客の心理を把握することが重要だ。

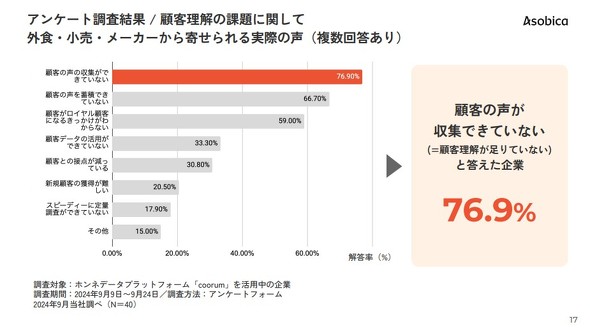

しかし、Asobicaの調査では、多くの企業が「顧客の声(≒パーソナルデータ)の収集ができていない」「集まっても、うまく分析・活用できていない」という課題を抱えていることが分かっている。それを表すように、日本は顧客のパーソナルデータ活用において、諸外国と比べて遅れているというデータ(総務省「令和5年版 情報通信白書」)も示した。

「飲食店は限界」 塚田農場運営会社の社長が語るワケ

多くの企業が顧客の声の収集から悩む中、顧客の声を上手に活用し、事業を拡大し続けている企業も存在している。

まず、「塚田農場」を運営するエー・ピーホールディングスの事例を紹介する。

同社は居酒屋から専門店、レストラン、中食、さらには地鶏の生産・加工まで手掛ける「6次産業化モデル」を展開している。取締役の横澤将司氏は、同社がCX向上に取り組む背景として「衝動的利用の減少」「競合との消耗戦」、そして独自の視点として「外食の3つの成長限界」を挙げた。

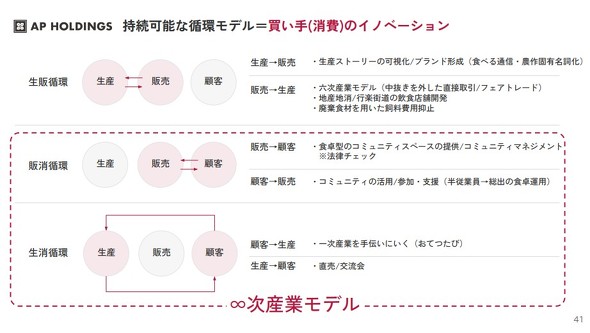

「3つの成長限界とは、餌代高騰や後継者不足による『生産の限界』、人手不足による『人材の限界』、そして所得低下やエンゲル係数上昇による『家計の限界』です。これらを乗り越え、持続可能な事業を行うためには、買い手である“お客さま”にも協力してもらう必要があると私たちは考えています」(横澤氏)

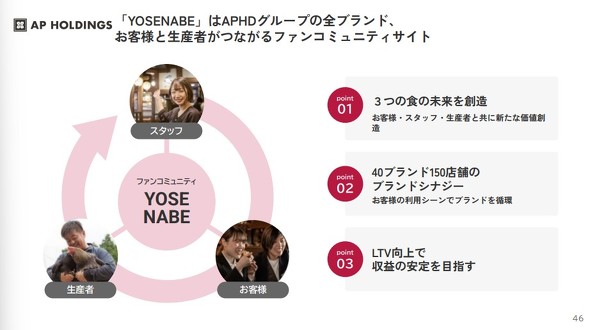

塚田農場が取り組む「買い手のイノベーション」

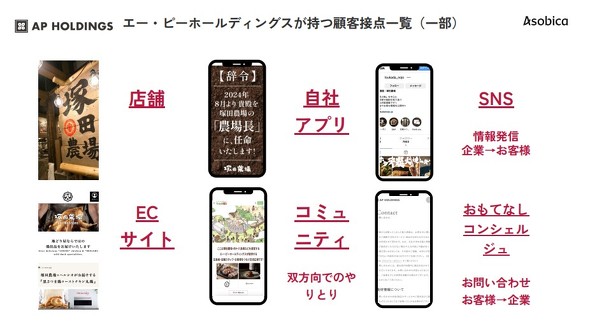

そこで同社が目指すのが、生産者・販売者・消費者が相互に連携し循環する新たなモデル、「∞(無限)次産業モデル」だ。その実現のために、これまで持っていた顧客との多様な接点(店舗、自社アプリ、SNS、ECなど)を統合し、顧客・生産者・従業員がつながるファンコミュニティサイト「YOSENABE」を立ち上げた。

「YOSENABEは、食の課題や生産者の思い、消費者の声、過去も未来も、都会も田舎も全部ごちゃ混ぜにして新しい価値を生み出す『寄せ鍋』のような場所です。この中で顧客と生産者、我々がつながり合うことで、大きなシナジーが生まれると期待しています」(横澤氏)

具体的には、YOSENABEを活用して以下のような施策を行っている。

エー・ピーホールディングスのCX向上施策事例

生産者ストーリーによる体験価値向上:店舗でのメニュー説明(予習)、食事体験(本番)、アプリでの情報提供(復習)という流れで、食材の背景にある物語を伝え、顧客の記憶においしさや価値を定着させる。アルバイトスタッフが自ら生産者のこだわりを発信するなど、オンライン・オフラインで統一された体験を提供し、ロイヤルティ向上を図っている。

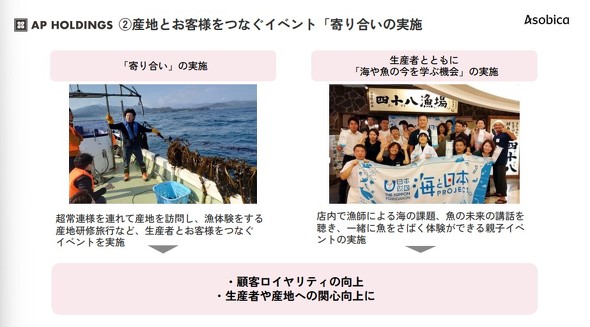

産地と顧客をつなぐオフラインイベント:常連客を産地ツアーに招待し、漁体験や生産者との交流を通じて「沼らせる」。これらの熱狂的なファンが、さらに他の顧客をひきつける好循環を生んでいる。

DXを活用した復興支援:モバイルオーダーの「推しエール(チップ機能)」で得た収益を、被災地の酒蔵や養鶏場へ寄付。顧客が食を通じて生産者を直接応援できる仕組みを構築している。

顧客の声をメニューに反映:例えば、「YOSENABE」に寄せられた「レバーパテにパンは付くのに、チーズフォンデュには付かないのはなぜ?」という声を受け、すぐにパンの単品注文をメニューに追加した。迅速な対応が顧客満足度を高めている。

これらの取り組みが、「買い手のイノベーション」につながり、結果的に持続可能な循環モデル、つまり「∞次産業モデル」を実現していくのだ。

「食のおいしさだけでなく、その裏側にある苦労や難しさをお客さまに理解してもらうことが、日本の食料自給率(実質9.2%)といった課題解決にもつながると考えています」(横澤氏)

将来的には、ファンコミュニティを起点に、顧客が季節労働者として生産活動に参加するなど、「ファンアクティビティ」を通じた新たな価値創造を目指しているという。

次回の記事では、すかいらーくホールディングスが運営する「しゃぶ葉」のCX向上施策を紹介する。

後編:新規客5%増 しゃぶ葉も驚いた「ホイップクリーム」の絶大なる効果とは

【限定動画公開中】AIの広告クリエイティブ制作、ここまで来た!

顧客ニーズが多様化する中、マーケティング領域では一人一人の嗜好に合った広告クリエイティブが求められます。しかし、人手だけでの制作には限界が……。

教育事業のベネッセが、AIを駆使してそんな課題を解決する“夢のようなプロジェクト”をスタートさせました。AIが「広告効果の高いクリエイティブ」を予測し、制作まで担ってくれるといいます。

広告制作の現場に、どのような変化をもたらすのでしょうか? ITmedia ビジネスオンライン編集部が取材しました。ぜひ動画でご確認ください!

- 「ベネッセにAI活用プロジェクトの全貌を聞きました! ついにできる!個々人に合わせたクリエイティブ!」

- 2025年4月14日(月)〜5月16日(日)

- 無料でご視聴いただけます

- こちらから無料登録してご視聴ください

関連記事

新規客5%増 しゃぶ葉も驚いた「ホイップクリーム」の絶大なる効果とは

新規客5%増 しゃぶ葉も驚いた「ホイップクリーム」の絶大なる効果とは

コロナ禍でファミリー層の客離れが進んだしゃぶ葉。どうやって業績アップにつなげたのか。 「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「SNSのフォロワー数は増えているのに、売り上げへの貢献が見えない」「オンライン施策と店舗集客の関係性が分からない」――。多くの広報・マーケティング担当者が、一度は直撃したことがある課題だろう。そんな中、つけ麺チェーン「三田製麺所」を運営するエムピーキッチンホールディングスは、SNSやWebを活用した認知拡大から、コアファンの育成、そして売り上げ貢献までを可視化する独自のロジックを確立した。 三井住友銀行が「FA制度」導入 年間「5000件」を超える人事異動はどう変わる?

三井住友銀行が「FA制度」導入 年間「5000件」を超える人事異動はどう変わる?

三井住友銀行は2026年1月から、FA制度を導入する。プロ野球でおなじみのFA制度、三井住友銀行はどのように運用するのか。 「東京は異様」──タクシー広告市場が“日本でだけ”拡大した5つの理由

「東京は異様」──タクシー広告市場が“日本でだけ”拡大した5つの理由

世界でも異例の発展を遂げた日本のタクシー広告。その背景と今後の展望について、業界トップ2社の幹部が語った。 高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

ANAとJALに続き国内航空会社で3位のスカイマークだが、顧客満足度ランキングでは2社を上回り、1位を獲得している。特に利用者から評判なのが、受託手荷物の返却スピードだ。SNSでも「着いた瞬間に荷物を回収できた」「人より先に荷物が出てきている」といった声が多い。 「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

昨今「管理職になりたくない」「管理職にならない方がお得だ」――という意見が多く挙がっている。管理職にならず、現状のポジションを維持したいと考えているビジネスパーソンが増えているが、管理職登用を「辞退」するのは悪いことなのだろうか……?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング