プロポーザル提案書評価をChatGPTで実現 メリットと注意点は?【プロンプト紹介】(1/2 ページ)

著者プロフィール:川口弘行(かわぐち・ひろゆき)

川口弘行合同会社代表社員。芝浦工業大学大学院博士(後期)課程修了。博士(工学)。2009年高知県CIO補佐官に着任して以来、省庁、地方自治体のデジタル化に関わる。

2016年、佐賀県情報企画監として在任中に開発したファイル無害化システム「サニタイザー」が全国の自治体に採用され、任期満了後に事業化、約700団体で使用されている。

2023年、公共機関の調達事務を生成型AIで支援するサービス「プロキュアテック」を開始。公共機関の調達事務をデジタル、アナログの両輪でサポートしている。

現在は、全国のいくつかの自治体のCIO補佐官、アドバイザーとして活動中。総務省地域情報化アドバイザー。公式Webサイト:川口弘行合同会社、公式X:@kawaguchi_com

こんにちは。全国の自治体のデジタル化を支援している川口弘行です。

私自身が以前から関心を持っていた「ローカルLLM」ですが、各社が次々と性能の高いモデルをリリースしています。

2025年3月には、Googleがマルチモーダル対応のオープンモデルである「Gemma3」をリリースしました。「27b」とよばれる270億パラメータモデルでは、OpenAIの「o3-mini」やDeepSeekの「v3」などを上回る性能をベンチマークで示しているそうです。

中国のAlibabaも「Qwen3」というモデルをリリースしています。OpenAIのo3のような高度な推論モデルであるにもかかわらず、あえて深い推論をさせないで回答させる、という推論深度の調整ができるユニークなモデルです。

そして4月には、Metaが自社の最新モデル「Llama4」をリリースしました。

Llama4はモデルサイズが異なる3種類のラインアップとなっており、最も軽量なモデルである「Llama 4 Scout」でも、コンテキスト長が1000万(10M)トークンという桁違いの容量となっています。

ちなみにGPT-4oのコンテキスト長が4096です。また、以前ご紹介したDeepseek R1のコンテキスト長が約10万(128K)トークンですので、1000万トークンというのがいかに驚異的なのか分かるでしょう。書籍でいえば100冊程度のコンテキストを処理できると言われています。

これらのローカルLLMは、ベンチマークによる性能比較もさることながら、実際に私が使った感覚からも、申し分ない性能だといえます。つまり、少しスペックの良いPCの中でGPT-4o以上のLLMがストレスなく使える時代になったということです。

プロポーザル提案書をChatGPTに評価させてみる

今回は、プロポーザル評価に生成AIを使う方法を一緒に考えてみましょう。

以前の記事で「調達仕様書」と「事業者からの提案書」と「審査基準」の関係について解説しました。

(関連記事:プロポーザル型事業者選定、自治体職員が押さえておきたい「調達仕様書」の書き方)

事業者がせっかく示した提案がうまく伝わらずに評価されないのは残念ですし、発注者が調達仕様書の内容とは関係ない部分を評価し、優劣を決めてしまうことがあるのは事業者に対してアンフェアです。そこで、調達仕様書の構成を整理して、「調達仕様書」と「事業者からの提案書」と「審査基準」の項目を整合させる必要があるのでした。

さて、調達仕様書、提案書、審査基準の項目が整合できている状態ならば、ChatGPTによる評価も比較的簡単に実現できます。やってみましょう。

ChatGPTの「プロジェクト」機能を活用する

今回はChatGPTの「プロジェクト」という機能を使ってみましょう。

「プロジェクト」とは、ChatGPT内でタスクや情報を効率的に整理・管理できる機能で、複数のチャット履歴やファイルを一つの場所にまとめて管理できます。

ChatGPTのサイドメニューからプロジェクトの新規作成を行うと、次のようなプロジェクト画面に移ります。

ここで、事業者からの提案書ファイルや仕様書、審査基準などのファイルをアップロードしておきます。また、「指示」の欄にはこのプロジェクトでChatGPTに行わせたいルールなどを記述します。今回は、以下のように記述しました。

プロジェクトファイルに記載のある情報に基づいてのみ回答してください。

プロジェクトファイルに記述のないものは、「記述がない」と回答してください。

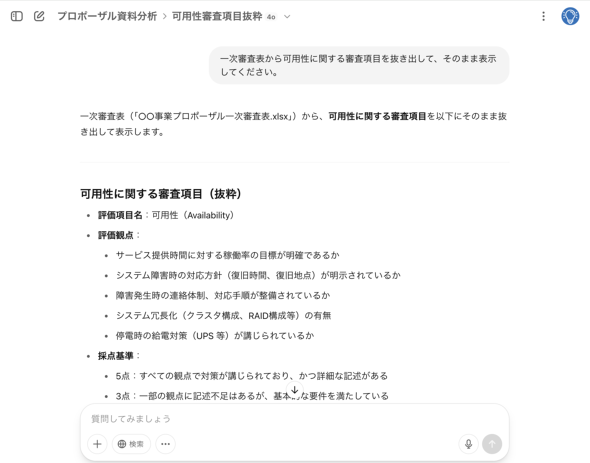

まず、審査基準の中から「可用性」に関する審査項目を抜き出して表示させてみましょう。アップロードした審査基準のファイル名は「一次審査表.xlsx」という名前にしてあります。

一次審査表から可用性に関する審査項目を抜き出して、そのまま表示してください。

続いて、可用性に関する審査項目に基づき、提案書の記述がそれを満たしているのかを調べさせましょう。

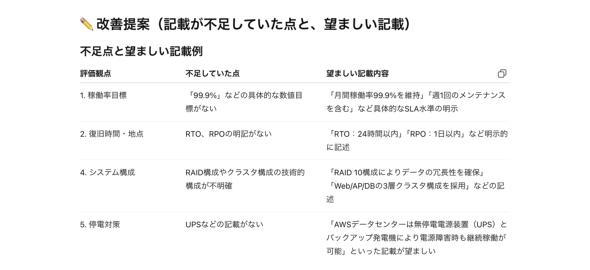

では、この可用性に関する審査項目に基づいて、提案書の記載がこの評価観点を満たしているかを採点基準に従って評価してください。

もし満たしていない場合は、どのような記載があればよかったのかを併せて示してください。

このような感じで、特定の審査項目に対して、提案書の記載を評価することができました。なお、提案書の改善提案も出してくれました。

改善提案はどちらかというと提案書を作成する事業者側にとって有用でしょう。高いレベルの提案ができるようになることは、受注確率を高めることにもなります。もちろん高いレベルの提案がもらえるわけですから、発注者である自治体にとっても歓迎すべきことです。

関連記事

【事例紹介】ChatGPTで画像生成、自治体業務にも効果大 職員向けに活用法を徹底解説

【事例紹介】ChatGPTで画像生成、自治体業務にも効果大 職員向けに活用法を徹底解説

本記事では、ChatGPTの画像生成機能の基本と使い方から、自治体業務への具体的な活用例、画像中の日本語テキストを修正するコツ、さらにはプロンプトの例や使用上の注意点まで、包括的に解説する。 曖昧さは権力の源泉――プロポーザル評価での「面談審査」で意識すべきポイントとは?

曖昧さは権力の源泉――プロポーザル評価での「面談審査」で意識すべきポイントとは?

自治体の調達方式の一つである「プロポーザル型事業者選定」。今回は、プロポーザル評価における「面談審査」(プレゼンテーション)の考え方について解説する。 定性的な項目を「定量的」に評価する方法は? 自治体の「プロポーザル型事業者選定」を考える

定性的な項目を「定量的」に評価する方法は? 自治体の「プロポーザル型事業者選定」を考える

「使いやすさ」という人によって評価が異なりそうな項目を定量的に評価するにはどうしたらいいのでしょうか? 今回も自治体のプロポーザル型事業者選定を効果的に実施するための調達仕様書、審査基準の構成について考えます。 プロポーザル型事業者選定、自治体職員が押さえておきたい「調達仕様書」の書き方

プロポーザル型事業者選定、自治体職員が押さえておきたい「調達仕様書」の書き方

今回は「プロポーザル型事業者選定」のための調達仕様書の書き方を解説する。 DeepSeekの破壊的な推論能力 自治体にとって“転換点”だと言えるワケ

DeepSeekの破壊的な推論能力 自治体にとって“転換点”だと言えるワケ

今回のテーマはローカルLLM。中国のAI企業DeepSeekが自社開発の大規模言語モデル「DeepSeek-V3」「DeepSeek-R1」を発表した。ローカルLLMとしてのDeepSeekの出現は、自治体にとっての一つの転換点となる可能性がある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング