「導入しても使われない」AIの壁をどう壊した? 創業メンバーに聞く楽天流「カルチャー徹底力」

【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2026冬 開催決定!

学研が挑む"真のDX"──「本当に使われるデジタル」で目指す教育価値のバリューアップ

【開催期間】2026年1月27日(火)〜2月25日(水)

【視聴】無料

【視聴方法】こちらより事前登録

【概要】学研グループは、DXを目的化するのではなく、現場と顧客にとって“本当に使われるデジタル”を出発点に教育価値のアップデートに挑戦しています。本講演では、現場で浮き彫りになった課題や、実際に行ってきた改善や仕組みづくり、そこで得られた知見がどのように学研のDX推進を形づくんできたのかをお伝えします。既存のデジタル活用の成果と学びを振り返りながら、学研が目指す“真のDX”の姿をご紹介します。

「AIを導入したが、現場では塩漬けになっている」――。

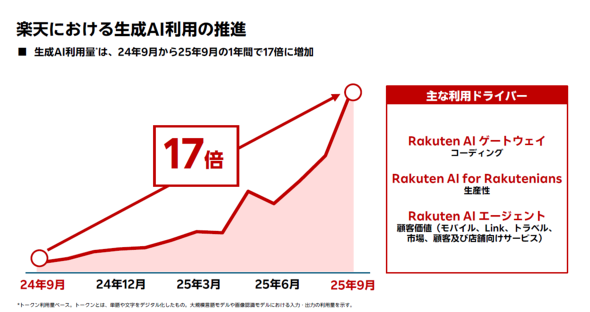

多くの企業がこんな課題に直面する中、楽天モバイルの全社員のAI利用率は85%。一人当たり「週平均4.9時間」の業務時間を、AIによって削減したという(2024年10月時点。楽天モバイル従業員への社内アンケート調査より)。推進を支えたのは、楽天グループ全体で取り組む「AI-nization」(AIナイゼーション)だ。

かつて楽天グループは「社内公用語の英語化」を掲げた。そして今回のAI-nizationはこれに勝る「熱量」で挑んでいるという。同社では、トップの意志が速く、深く、組織に行き渡っているようだ。単にツールを配布するだけでなく、現場が自走し始める熱量をいかに設計したのか。

創業メンバーであり、グループの文化を司るGroup CCuO(グループ・チーフ・カルチャー・オフィサー)、小林正忠氏(愛称:セイチュウさん)に、AIを組織の“血液”へと変えた楽天流「カルチャー経営」の要点を聞いた。

楽天3万人を「AIの使い手」にした徹底力とは?

――セイチュウさんは創業当時から楽天という会社を率いてきました。現在はGroup CCuOの立場から、どのような点に気をつけながら組織作りをしていますか。

社長の三木谷浩史は、誰よりもコーポレートカルチャーの価値や力を信じている人間です。だからこそ、彼自身が誰よりもコーポレートカルチャーを大切にし続けています。創業から年数を重ねた今でも、楽天のカルチャーは「とても強い」と言っていただける状態にあると思っています。それは、三木谷自身が強いリーダーシップを持っていて、それをきちんとリードしているからです。

ただし、彼のスピード感ある経営についていけない人が出てくる可能性もあります。つまり、トップがやろうとしていることや、作り出そうとしているカルチャーをメンバーが本当に理解しているのかどうかを、きちんと見ておかないと危険だということです。

トップが話している事実と、全員がそれを理解し、体現できているかどうかは別の話です。きちんと皆に届いているかどうかを確認する必要があると考えています。

――多くの企業が、AI活用率の向上に試行錯誤しています。楽天はグループ全体で、2025年1月時点でAI利用者が3万人を超え、毎日利用している社員も8000人を超えたそうですね。カルチャーを作っていく立場として、AI活用を文化として根付かせていくカギは何でしょうか?

楽天は2010年にEnglishnization(イングリッシュナイゼーション)、つまり社内公用語を英語にしました。これにより、それまで日本語で話していた経営会議が英語になり、資料も英語で作成するなど、働き方そのものが大きく変わりました。この変化を乗り越えてきた経験があります。

だからこそ、「AIを使おう」という単なる呼びかけではなく、楽天では「AI-nization」(AIナイゼーション)という言葉を使っています。Englishnizationと同じように、「AI-nization」と言えば、全社員が「あれのことだ」と理解できる状態になるからです。

Englishnizationで成功した最大の要因は、徹底力です。基準を決め、制限を設けず、全社員を巻き込んで取り組んできました。AI-nizationも同様に、明確な基準を設け、ビジネス部門だけでなくコーポレート部門も含め、全ての部署でAIをどう活用していくのかを明確に示し、徹底的に管理し、推進しています。

――その基準に向けて、チームや組織ごとに目標を設定しているのですか。

全社横断でAIとデータ活用を統括する体制として、Group CAIDO(グループ・チーフ・エーアイ&データ・オフィサー)配下に、事業ごとにAI活用を現場で推進する担当者「AI PIC」を配置し、AI-nizationを推進しています。こうした担当者は、単なる啓発役やアンバサダーというより、実際に使ってもらうための推進役と位置付けています。そのためAI活用は、一過性の取り組みに終わらず、業務の前提として定着しています。

会社の色に“染め上げる”のではなく“育む”技法

――カルチャーを浸透させていく方法について教えてください。

細かい話になりますが、私たちは「浸透」という言葉をあまり使いません。「浸透」と聞くと、価値観を押し付ける、無理に染み込ませるような印象を持たれがちです。

例えば、海外子会社をM&Aした際に「価値観を浸透させてください」と言うと、こちらの価値観を押し込むように聞こえてしまいます。それよりも、相手がそれを良いものだと感じ、自分たちの中で育まれていく、つまり「醸成」されていくことが大切だと考えています。個人の価値観と、楽天の価値観をすり合わせていく感覚です。

ただし、EnglishnizationやAI-nizationに共通して言えるのは、トップが明確に旗を示し、「こちらに向かう」と示し続けることの重要性です。そして、それをやり続けること。三木谷は28年間、それを実践してきました。

グループ全体で取り組む、従業員による楽天モバイルの営業活動もその一例です。全員で山に登ると決め、これは「楽天モバイル」というプロジェクトを一緒にやっている仲間なのだ、という認識を持っています。私は、その思いを現場に翻訳する役割を担うことが多いです。

例えば、「自分はモバイルの部署じゃないのに、業務範囲を超えている」と感じてしまうケースがあります。しかし、楽天モバイルで1回線増やすことが、楽天グループの未来にどれほど重要なのかを、トップが明確に示します。これは特定の部署だけではなく、全員で取り組むべきことだというメッセージです。携帯市場の民主化という壮大で面白い挑戦を、みんなでやろうというのが三木谷の考えです。

その結果、これまでモバイルに関わっていなかった人も、自分の仕事としてサービスを深く理解するようになります。サービスプロバイダーである以上、サービスを語れなければなりません。外部の方から見れば、部署に関係なく「楽天の人」です。だからこそ、全社員が説明できる状態を作っています。

カルチャーを支える人材育成の仕組み

――今後、カルチャーを作る上での課題は何でしょうか。

人材育成については2つのアプローチがあります。一つは、各組織に配置したカルチャー推進者による取り組み。もう一つは、従業員が理解し実行する価値観・行動指針を伝える楽天主義ワークショップを実施できる「楽天主義ファシリテーター」の育成です。現在、世界で約150人のファシリテーターが活動していて、各国・各拠点で社員に楽天主義を伝えています。

カルチャー推進者のチームは、人事部門やビジネスリーダーと連携し、組織や文化の課題を吸い上げ、解決策を検討しています。Group CCuOという役割は、人事部長とは異なり、コーポレートカルチャーそのものを醸成するための環境や仕組みを作る役割です。三木谷がその価値を深く理解しているからこそ、カルチャーを推進できる体制が整っているのだと思います。

今後の課題としては、AIの進化によって働き方や仕事の内容が大きく変わることです。AIに任せすぎることで、自分で考える力が弱まる可能性があります。AIが提示するA・B・Cの選択肢の中に、本当はDがあるかもしれない。それを考え続けることが重要です。

また、その判断が楽天主義という物差しに合っているのか、品性高潔という価値観に照らして正しいのかが問われます。効率を追求するあまり、楽天らしさが失われてしまう危険性もあります。これは当社だけでなく、人類全体の課題だと思っています。

AI促進のカギは「文化の力」

以上がインタビュー内容だ。楽天は、EnglishnizationやAI-nizationを「前提条件」として設計し、全社で共有してきた。戦略やテクノロジーそのものに加えて、それを日常の行動に変える「文化の力」も変革の成否を分ける要素となる。

重要なのは、価値観を押し付けるのではなく、トップの意思を軸にしながら組織の中で自然に育てていくことだ。AI活用が加速する今だからこそ、何を良しとするのかという判断基準が、企業の競争力を左右することになる。

【イベント情報】学研が挑む"真のDX"

学研グループは、DXを目的化するのではなく、現場と顧客にとって“本当に使われるデジタル”を出発点に教育価値のアップデートに挑戦しています。本講演では、現場で浮き彫りになった課題や、実際に行ってきた改善や仕組みづくり、そこで得られた知見がどのように学研のDX推進を形づくんできたのかをお伝えします。既存のデジタル活用の成果と学びを振り返りながら、学研が目指す“真のDX”の姿をご紹介します。

- 講演「学研が挑む"真のDX"──「本当に使われるデジタル」で目指す教育価値のバリューアップ」・イベント「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 冬」

- 2026年1月27日(火)〜2月25日(水)

- こちらから無料登録してご視聴ください

- 主催:ITmedia ビジネスオンライン

関連記事

生成AIの弱点、どう補う? 楽天テクノロジートップに聞く活用法

生成AIの弱点、どう補う? 楽天テクノロジートップに聞く活用法

生成AIの弱点として、データがなかったり、LLMがぜいじゃくだったりすると、ハルシネーションが起こる。楽天グループはこれをどう補うのか? ティン・ツァイCDOに、将来のAIの活用法を聞いた。 三木谷浩史「AIは全てのエコシステムの中心になる」 グーグル、メタにない強みは?

三木谷浩史「AIは全てのエコシステムの中心になる」 グーグル、メタにない強みは?

楽天グループの三木谷浩史会長兼社長は、グループを挙げてAI活用に注力することを宣言した。「AIは全てのエコシステムの中心になる」と話し、AI活用によってマーケティング、オペレーション(運営)、クライアントの事業効率をそれぞれ20%上げるよう社員に呼び掛けているという。 生成AI「利用率95%」への壁をどう突破した? ZOZOが全社で挑んだ“野球リーグ式”の超・活用推進策

生成AI「利用率95%」への壁をどう突破した? ZOZOが全社で挑んだ“野球リーグ式”の超・活用推進策

生成AIの全社導入において、多くの企業が直面するのが「初期の熱狂後の停滞」だ。ZOZOは徹底したゲーミフィケーションの結果、利用率は短期間で95%にまで到達した。単なる「ツール配布」に終わらせず、いかにして社員を「本気」にさせたのか。キーマンに聞いた。 生成AI「本部では使われているけど……」 みずほFGがぶち当たった、社内普及の壁

生成AI「本部では使われているけど……」 みずほFGがぶち当たった、社内普及の壁

みずほフィナンシャルグループは、生成AIツールの導入を進めている。だが、その利用率を見ると、本部と営業部店で顕著な差があるという。今後、どのように社内普及を進めようとしているのか? 推進役のキーマンが語った。 生成AIを導入しても“社員が使わない” 「生成AIプロンプト道場」の奮闘

生成AIを導入しても“社員が使わない” 「生成AIプロンプト道場」の奮闘

生成AIを導入したはいいものの、実際に「活用」できていない。こうした課題を抱える企業が少なくない中、独自の社内プロモーションによって生成AIの利用者を伸ばしたのが、資産運用会社のアセットマネジメントOneだ。「生成AIプロンプト道場」の取り組みに迫る。 「KPIは睡眠時間」──オードリー・タンに聞く、日本企業の生産性が上がらない根本原因

「KPIは睡眠時間」──オードリー・タンに聞く、日本企業の生産性が上がらない根本原因

生産性の低さが指摘されている日本。人口減少が追い打ちをかける中で、現状を打開するためには、どうしたらいいのか。企業はAIをどのように使いこなしていくべきなのか。オードリー・タンさんに聞いた。 「日本なくしてNVIDIAはなかった」 フアンCEOが語った真意は?

「日本なくしてNVIDIAはなかった」 フアンCEOが語った真意は?

NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは都内で主催した自社イベントで「日本はこれまでテクノロジーの分野で遅れていたが、AIを活用すればリセットできる」と話した。「日本なくしてNVIDIAはなかった」と語る真意は? NVIDIAフアンCEOが「1on1」をしない理由 “階層なき”組織運営は機能する?

NVIDIAフアンCEOが「1on1」をしない理由 “階層なき”組織運営は機能する?

半導体大手の米NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、上司と部下が1対1でミーティングをする「1on1」をしないことで知られている。世界で3万人超の従業員を率いているにもかかわらず、直属の部下であるリーダーシップ・チーム(日本で言う経営会議)は60人。その他には階層がないという。特異な組織運営をする狙いを、フアン氏が語った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング