フィルムカメラ風の高級コンパクト機――富士フイルム「FinePix X100」(1/4 ページ)

光学式と電子式が融合したファインダー

富士フイルムFinePixシリーズの最上位機として「FinePix X100」が登場した。同社は、2007年にデジタル一眼レフ「FinePix S5 Pro」を発売して以来、プロやハイアマチュア向けのデジカメから遠ざかっていたが、今回、久々に力のこもったハイエンド製品を投入した。

外観を見て分かるように、FinePix X100は一眼レフではない。レンズ交換もできない。デザインの雰囲気からは、M型ライカなどのレンジファインダーカメラをほうふつとさせるが、レンジファインダー(光学視差式距離計)は備わっていないので、その呼び方は当てはまらない。ジャンル分けするならコンパクトデジカメの部類に入るが、撮像素子には多くの一眼レフのセンサーと同等となる、APS-Cサイズの大きなCMOSを搭載する。

ボディは、天面と底面をマグネシウムダイキャストで覆った頑丈な造りだ。適度な重みがあり、金属のパーツがぎっしりと詰まったような凝縮感が手に伝わる。オーバーに言えば、外観には高級な道具としての存在感が漂い、手に取っただけで、いい写真が撮れるような錯覚に陥る。

そして、電源を入れてファインダーをのぞくと、従来の一眼レフ機とも、コンパクトデジカメともまったく異なる、ファインダーのクリアな見え方と、斬新な情報表示に驚かされる。写る範囲を示すブライトフレームやAFエリア、および絞りやシャッター速度などの撮影情報がスーパーインポーズとして、光学像に重なった状態で表示されるのだ。

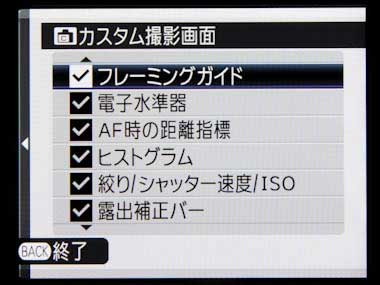

この光学ファインダーの表示は、液晶ライブビュー表示とは違って、表示にタイムラグがなく、動きのあるシーンをとらえるのに有利になる。と同時に、フレームや各種に情報表示には液晶を利用している。昔ながらのレンジファインダー機の採光式ブライトフレームの構造に似ているが、採光ではなく自ら発光する液晶なので、スーパーインポーズも鮮明に表示できるというわけだ。これまでにない新しい仕掛けといっていい。電子水準器やヒストグラム、格子線を重ねて表示することもできる。

さらにユニークなのは、前面のレバーを倒すと、光学ファインダー(OVF)の表示が、一瞬にして電子ビューファインダー(EVF)の表示に切り替わること。また、光学ファインダーで撮影した直後には、アフタービューとして、自動的に電子ビューファインダーの表示が見られる。この光学式と電子式がシームレスに融合したファインダーは「ハイブリッドビューファインダー」と呼ばれ、FinePix X100のいちばんの特徴になっている。

光学ファインダーが役立つのは、写る範囲外も含めた広い視野を見ながら撮影したり、被写体の動きをリアルタイムで確認しながら連続的に撮りたい場合だ。一方、電子ビューファインダーが役立つのは、ピントやボケの状態、露出、ホワイトバランスなどを目で確認しながら撮影したり、100%表示によって正確なフレーミングをしたい場合だ。シーンや狙いに応じて、この2つの表示を切り替えながら撮影できる。

また、光学式/電子式ファインダーではなく、背面の液晶モニタ(LCD)にライブビューを表示し、一般的なコンパクトデジカメと同じようなスタイルで撮ることももちろん可能だ。

マクロにも対応した大口径フジノン

もうひとつの大きな特長は、開放値F2の明るい単焦点レンズを搭載したこと。レンズ構成は、両面非球面レンズ1枚を含む6群8枚で、電源を入れてもレンズ部が飛び出さない非沈胴タイプとなる。撮影時でも薄型形状のままなので、ボディの取り回しは良好だ。

35ミリ換算の焦点距離は35ミリ相当となる。広すぎず狭すぎない焦点距離であり、スナップから風景、人物、旅行用まで幅広い用途に役立つ。ズームレンズではなく単焦点レンズを、レンズ交換式ではなくレンズ固定式を採用したのは、小型軽量と描写性能の両方を重視したためだろう。レンズと撮像素子のマッチングを考慮しながら画質を設計できるのは、レンズ固定式ならではのメリットといっていい。

実際の撮影では、遠景の細部までをくっきりと表現できる解像感の高さを確認できた。周辺部の画質低下もほとんど気にならない。9枚の絞り羽根によって、少し絞った場合でもきれないボケを生み出せることや、レンズの先端から10センチの距離まで近づけることも、このレンズの魅力だ。

注意したいのは、開放値のF2でマクロ撮影をすると、全体がにじんだソフトな描写になること。雰囲気のある面白い表現ともいえるが、シャープなマクロ撮影がしたい場合には、F4まで絞り込むようにしたい。風景など遠景の描写については、開放値でも十分にシャープといえる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

光学ファインダー(OVF)と、電子ビューファインダー/液晶モニタ(EVF/LCD)に表示される各種の情報は、カスタム撮影画面から表示/非表示を選べる

光学ファインダー(OVF)と、電子ビューファインダー/液晶モニタ(EVF/LCD)に表示される各種の情報は、カスタム撮影画面から表示/非表示を選べる