活躍中のデータベースの系譜:データベースの「生きる道」を探る 第2回

データベースの役割が注目される中で、現在活躍中のデータベースがどういうものなのかを認識しておくことは、情報活用の有効性を考えていく上でカギとなる。そこで、その生い立ちを改めて概観し、特性を確認してみた――。

本記事の関連コンテンツは、オンライン・ムック「新時代突入の予感 使えないハコモノに終わらせるな!――データベースの『生きる道』を探る」でご覧になれます。

確固たる地盤を固めたRDB

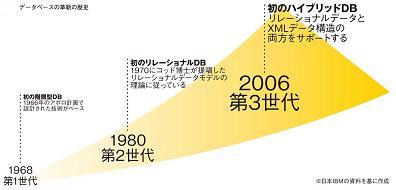

企業内の情報管理に不可欠となったデータベースは長い歴史を持つ。第1世代と呼ばれるものは1968年に登場した階層型データベースで、66年にアポロ計画で設計された技術がルーツとなっている。

この階層型データベースは、高度な安定性を持つことから現在でも銀行の勘定系で利用されるなど、信頼性は高い。また、アプリケーションとの結合性が必要以上に高いことも特長だ。ただ、それはデータベースがアプリケーションに依存していることになり、「汎用性」が低く、欠点にもなった。

その欠点を解消するために、アプリケーションからデータベースを開放することが考えられた。そうして生まれたのが、80年代に登場したリレーショナルデータベース(RDB)である。これは、70年に米IBMのコッド氏によって提唱されたリレーショナルデータモデルの理論に従って開発されたもの。第2世代と呼ばれ、現在データベース市場の主流を占めるオラクルの「Oracle Database」やIBMの「DB2」、マイクロソフトの「SQL Server」などが該当する。

RDBは、データのレコードを表す「行」と項目を表す「列」からなる二次元の表にデータを格納する構造を持つ。その構造化されたデータは、SQLと呼ばれる照会言語で簡単に操作できるようになっている。これが大きなメリットとなり、その後、急速に普及した。

また、プログラムとデータの独立性が高いため、そのデータ構造を変更してもプログラムにほとんど影響を及ぼさない。さらに、大量のデータを扱うにもかかわらず、多数のユーザーによる同時接続や高速アクセスといったパフォーマンスへの要求に十分にこたえる能力も備える。今では、オープンソースのものも台頭している。例えば、マルチスレッド・マルチユーザーの「MySQL」やウインドウズにもネイティブ対応する「PostgreSQL」などが、Webアプリケーション構築などで多く利用されている。

そのようなRDBは、ビジネスプロセスを支える情報基盤として日々進化している。今日では、クラスタリングなどでの障害対策や高速復旧などの高可用性、アクセス制御や認証での高度なセキュリティ機能などがふんだんに盛り込まれるようになっているのだ(「月刊アイティセレクト」12月号のトレンドフォーカス「データベースの新潮流 世界初の製品誕生 ハイブリッド型で大激震が起きるか」より)。

関連記事

データベースの「生きる道」を探る 第10回:どんぶり勘定の効果測定をやめろ!

データベースの「生きる道」を探る 第10回:どんぶり勘定の効果測定をやめろ!

顧客データベースを有効活用するための5つのポイント。富士通総研のマネジメントコンサルタント、高橋秀綱氏は、最後の5つ目として投資対効果(ROI)を把握することだという。 データベースの「生きる道」を探る 第9回:社員教育とグループ共有を進めろ!

データベースの「生きる道」を探る 第9回:社員教育とグループ共有を進めろ!

顧客データベースを活用してマーケティングを成功に導くのに欠かせないという5大ポイント。その3つ目と4つ目について概説したい。 データベースの「生きる道」を探る 第8回:ユーザー部門のニーズ把握を忘れるな!

データベースの「生きる道」を探る 第8回:ユーザー部門のニーズ把握を忘れるな!

富士通総研のマネジメントコンサルタント、高橋秀綱氏が指摘する、顧客データベースを活用してマーケティングを成功させるための重要5ポイントのうち、2つ目とは……。 データベースの「生きる道」を探る 第7回:緻密なアクションプランを立てろ!

データベースの「生きる道」を探る 第7回:緻密なアクションプランを立てろ!

マーケティングの世界でその活用に期待が寄せられるデータベース。富士通総研のマネジメントコンサルタント、高橋秀綱氏によると、それを成功裏に進めるためのポイントは5つある。 データベースの「生きる道」を探る 第6回:マーケティング戦略立案で生かせ!

データベースの「生きる道」を探る 第6回:マーケティング戦略立案で生かせ!

「第3世代」とも呼ばれるハイブリッド型XMLデータベース(XMLDB)が今後、普及していくとしても、あるいはリレーショナルデータベース(RDB)が依然として主流となり続けるとしても、データベース自体を使いこなせなければ「宝も持ち腐れ」となるのは自明の理だ。データベースをマーケティング活動で有効利用するコツはあるのだろうか。 データベースの「生きる道」を探る 第5回:「第3世代」はホンモノか

データベースの「生きる道」を探る 第5回:「第3世代」はホンモノか

データベースの「第3世代」として生まれたハイブリッド型XMLデータベース(XMLDB)。果たして今後、リレーショナルデータベース(RDB)に取って代わる存在として定着するのだろうか――。 データベースの「生きる道」を探る 第4回:待望の「ハイブリッド型」 ついに“見参”

データベースの「生きる道」を探る 第4回:待望の「ハイブリッド型」 ついに“見参”

XMLデータベース(XMLDB)の登場は、大きな期待とは裏腹にかなりトーンダウンした結果に終わり、リレーショナルデータベース(RDB)は依然として主流であり続ける。だが、数年経った今、XMLDBは新たに武装して現れた――。 データベースの「生きる道」を探る 第3回:主流になれない新技術のジレンマ

データベースの「生きる道」を探る 第3回:主流になれない新技術のジレンマ

ビジネスプロセスを支える情報基盤として進化したリレーショナルデータベース(RDB)。すでに20年以上もデータベースのあるべき姿として活躍している。その座を脅かす「存在」はなかったのだろうか……。 データベースの「生きる道」を探る 第1回:転機到来か! 企業のデータベース環境

データベースの「生きる道」を探る 第1回:転機到来か! 企業のデータベース環境

企業の戦略的資産としての情報を活用するために、データベースの役割が注目されている。だが、満足のいく情報活用ができている企業は多くないとか。その理由はいかに――。- 【特集】データベースの「生きる道」を探る

Copyright© 2010 ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選

- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを

- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃

- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方

- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」

- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意

- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい

- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散