管理コスト削減のキモとなる構成管理DBを学ぶ:コスト削減時代の資産管理(1)(1/4 ページ)

いまやコスト削減はあらゆるジャンルで求められている。IT資産管理の分野も例外ではない。では、どのようにすればIT資産管理において、無駄を省き、効率の良い管理が実現できるのか。本連載では、IT資産管理におけるキモを紹介する。

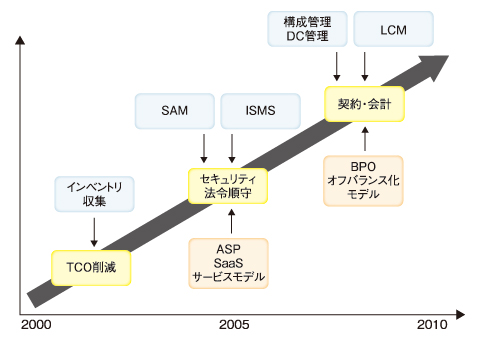

IT資産管理というジャンルはすでに15年ほど存在するが、15年間でその要件は変化してきた。

そもそもはクライアント/サーバ環境が普及したことでPCの数が増加し、さまざまなOSのバージョンやメーカーの製品が入り混じり、管理コストが増加したことが発端だ。コストが増加したことから、TCO削減のために「どのようなPCが使用されているのか?」を把握するための「インベントリ収集」が行われるようになった。

その後、「外敵からの防御」や「情報漏えい」などへの対策として、「セキュリティ対応」が求められるようになる。また、使用するソフトウェアの増加や、インターネットの普及によって簡単にダウンロードしてインストールできるようになったことから、「ソフトウェア資産管理(SAM)」もセキュリティや法令順守という観点で求められるようになってきている。

今日では、一層のコスト削減と効率化のために、PC資産を“ライフサイクル”でとらえ、「調達−導入−運用−廃棄」にかかわる関係部署間で、一元的に管理された「構成管理DB」を共有したうえでの“ライフサイクル管理”が求められるようになった。

インベントリ収集だけであれば、ツールを導入することである程度のデータ収集まではできていた。しかし、PCの調達から廃棄にまで至るライフサイクル管理を行うためには、ツールを導入すればなんとかなるというものではない点が問題だ。

つまり、インベントリ収集やPC管理ツールでデータ収集をしていても、必要な情報が収集され、整理されていなければ、何の役にも立たないデータの蓄積にしかならない。そして、結局は人手によってデータを取得し、整理し、必要なフォーマットに落とし直す工数がかかってしまう。

これらの問題を解決するために、まずはライフサイクル管理に必要な情報を精査し、目的を明らかにしたうえでインベントリ収集の項目を決定。さらに、収集した情報が効率的に利用可能な状態に管理するのが、構成管理DBの役割となる。

本連載では、今日の課題となっている「ライフサイクル管理」と「ソフトウェア資産管理」を取り上げ、課題解決の鍵となる“構成管理DB”を解説する。

立ちふさがるIT資産管理の課題

まずは、IT資産管理のトレンドや要件を見てみよう。

IT資産管理の要件

1.TCO削減

- 各種標準化…ディスクイメージ、ポリシー管理

- PCの状態把握…環境把握、インベントリ収集

- リモートサポート…リモートコントロールによるサポート工数の削減

2.セキュリティ

- セキュリティポリシー…ポリシー設定・維持、検疫

- パッチ配信…セキュリティパッチのアップデート

- ログ管理…クライアント操作ログ

3.コンプライアンス(法令順守)

- ソフトウェアインベントリ収集

- 購入ソフトウェアライセンス管理

- ソフトウェアライセンス証明書管理

- ソフトウェアメディア管理

4.契約

- 使用ソフトウェアと購入ソフトウェアの突合管理

- 保守契約管理

- リース・レンタル契約管理

5.会計

- 購入資産額管理

- 固定資産の簿価管理

- 保有資産全体管理

このように、IT資産管理の範囲は、PC管理からすべてのIP機器資産(ネットワーク機器、プリンタ、サーバなど)、非IP機器資産(デジタルカメラ、モバイル機器、サーバラックなど)までに至る、すべてのIT資産を管理対象とし、IT投資の全容を管理することが求められる。

つまり、構成管理DBも、PCやサーバを含むIP機器から非IP機器まで、すべての資産を管理できなくては、全体最適化のデータソースとして成り立たない。これを踏まえ、IT資産管理の課題を整理すると、以下のようにまとめられる。

IT資産管理のポイントと課題 その1

1.PC管理コスト削減

- 標準化

- 見える化

- ソフトウェア資産管理

- 情報セキュリティ管理

- PCライフサイクル管理

2.データセンター資産管理

- クラウドサービス

- 実現するデータソース

IT資産管理のポイントと課題 その2

| 課題 | |

|---|---|

| 見える化 | 正確に現物管理ができていない |

| 情報の鮮度 | 現物と台帳の整合性はとれているのか? 新たに購入された資産は登録されているのか? 正しい情報を基に契約も見直されているのか? |

| 効率化 | 棚卸し作業に工数がかかりすぎる 資産台帳の更新が人、資産の移動と同期できない 契約の見直しをする手間がかかりすぎる |

| コンプライアンス | 購入したソフトウェアライセンス利用に不正はないか? 購入、廃棄などの処理に承認プロセスが存在し、記録されているか? 資産の所有者、管理責任者が曖昧になっていないか? |

前述のとおり、IT資産管理の課題は15年で変化し、要件は明確化されたものの、その対象や範囲はPCからサーバ、データセンターや非IP機器まで広がり、解決しなければならない課題も、IT部門だけで担えるようなシンプルなものではなくなった。

「PC資産管理」にまつわる課題だけを取り上げてみても、今日の課題を解決するためには、ライフサイクルを部門横断的にとらえ、情報共有できるシステムが不可欠だ。

しかし、現在ほとんどの場合、これらの情報は部門ごとに管理されており、共有されていない。この問題の最大の要因は、「部門ごとの予算でシステムを構築・所有してきた慣習」だ。

これからのクラウド時代では、部門横断的なデータ統合の実現が予想される。この共有された情報をリアルタイムで利用することで、いままでのような縦割りのサイロシステムによって阻まれていた「全体最適化によるコスト削減と効率化」が可能となるのだ。

そして、それを実現するのがIT資産管理の「構成管理DB」であり、ライフサイクル管理を念頭においた、さまざまなユーザー用途に対応できるインターフェイスだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題

- 年収1000万を超えるITエンジニアのキャリアは? 経験年数と転職回数の「相関関係」が明らかに

- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音

- 「2030年に生産性を語る人はいなくなる」 AI統合の先にあるシステム開発の新基準とは

- 新たな基準になる? NSA、ゼロトラスト実装指針「ZIGs」のフェーズ1・2を公開

- Gartner、2026年のセキュリティトレンドを発表 6つの変化にどう対応する?

- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る

- 長期記憶で能力を進化 Googleらが脆弱性解析を自動実行するLLMを提案

- 作業効率爆上がりでも不幸になる? 開発者を襲う「AIのパラドックス」とは

- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測

図1 IT資産管理のトレンド

図1 IT資産管理のトレンド