日本IBM、気象予報に本格参入 人工知能で予測、電力会社などにデータ提供

日本アイ・ビー・エムは3月13日、人工知能(AI)技術を活用し、収集した気象データを基に気象の変化を予測するサービスを本格的に始めると発表した。気象予報士が24時間リアルタイムでアジア・太平洋地域の気象を観測する「気象予報センター」を本社内に開設。分析結果を基に、電力の需要予測をしたり、保険会社に事故が起きやすい地域を教えたりと、業種ごとにデータを加工して提供する。

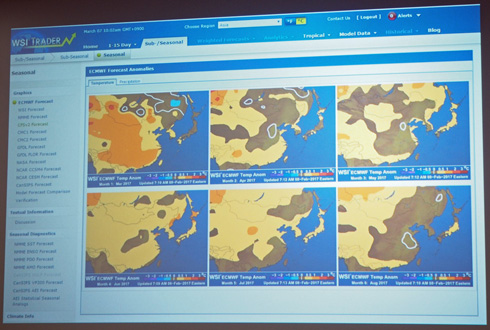

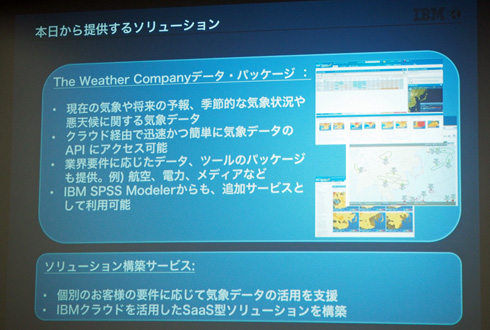

米IBMは2016年1月、気象予報サービスを提供するThe Weather Company(TWC)を買収。TWCは全世界25万カ所以上に観測地点を持つほか、毎日5万回以上の航空機のフライトから気象データを収集し、気象予測を行っている。このTWCの技術と、IBMが開発したAI技術「Deep Thunder」を組み合わせ、今後の気象変化がビジネスに与える影響を予測するという。

新しく開設する気象予報センターでは、日本の気象庁、海外の気象局、Deep Thunderの予測データ、アメダスなどの観測データを基に気象変化を予測。同センターの気象予報士が予測結果をチェックし、必要に応じて修正を加えて約1時間ごとにデータを企業に提供するという。日本アイ・ビー・エムは、センター開設に合わせ、気象予報業務の許可を取得した。

予測データは、業界・業種ごとに加工し、IBMのクラウド経由で提供する。例えば、電力会社には、2週間先の気温変化から電力需要を予測し、それに応じた発電計画を立てられるようにサポートする。このほか、航空会社へは乱気流の発生場所を観測するなどして安全なフライトプラン作成を手助けしたり、メディア企業には天気予報を動画や3D地図にして表示できるツールを提供したりするという。

電力、航空、メディア業界には、このようにあらかじめ用意したパッケージ製品として提供し、企業ごとにカスタマイズできるようにする。それ以外の業界・業種では、ユーザー企業の目的ごとに個別対応するという。

「利用企業のすそ野を広げる」

日本IBMの吉崎敏文執行役員(ワトソン事業部担当)は「データを単に提供するだけでなく、ビジネス上の成果につなげることが重要」と話す。同社がコグニティブ・コンピューティングシステム「IBM Watson」などの開発で培ったAIノウハウを生かし、ユーザーの目的に応じてデータを加工して「ユーザーが洞察を得られるようにする」(吉崎さん)ことが狙いだ。気象予測サービスも、今後はWatsonを活用し、予測精度を高めるという。

「昨年はIBM Watsonにとって成長の年だった。ソフトバンクをはじめ、業界のキーとなる企業200社にWatsonを導入してもらった。気象予測などのサービスを通じて、IBMが開発するAI技術の利用企業のすそ野を広げていきたい」

同社は2018年をめどに、WatsonなどのAI技術を何らかの形で、全世界10億人に利用してもらえるよう目指す。具体的な売り上げ目標額などは明らかにしていない。

関連記事

「すごく賢いAIが存在」「ディープラーニングは最強」は誤り――AIに関する“10のよくある誤解”、ガートナーが発表

「すごく賢いAIが存在」「ディープラーニングは最強」は誤り――AIに関する“10のよくある誤解”、ガートナーが発表

「すごく賢いAIがすでに存在する」「誰でもすぐにAIを使える」――AIに対する「よくある誤解」をガートナージャパンが発表。 AIによる人事評価も視野に ソフトバンク、社内AI「SoftBank BRAIN」の取り組みを公開

AIによる人事評価も視野に ソフトバンク、社内AI「SoftBank BRAIN」の取り組みを公開

ソフトバンクが社内AI「SoftBank BRAIN」の取り組み詳細を初めて公開した。 恋愛相談もビッグデータで Yahoo!知恵袋がIBM「Watson」で集合知を学習し“脈アリ”を判断

恋愛相談もビッグデータで Yahoo!知恵袋がIBM「Watson」で集合知を学習し“脈アリ”を判断

ヤフーが、知恵共有サービス「Yahoo!知恵袋」のAndroidアプリに「IBM Watson」を活用する「これって付き合える? 脈ありチェッカーβ」を提供開始した。 「ワトソン先輩」が学生生活や就活をサポート 金沢工大と日本IBM

「ワトソン先輩」が学生生活や就活をサポート 金沢工大と日本IBM

金沢工業大学が、日本IBMの「Watson」を活用した学生支援システムを開発する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR

日本IBMの吉崎敏文執行役員

日本IBMの吉崎敏文執行役員