“食のどこでもドア”は実現するか 寿司をテレポーテーション、開発の舞台裏

漫画「ドラえもん」に登場する「どこでもドア」があればいいのに。人間の転送は実現が難しくても、せめてモノが一瞬で届くようになれば――そう思う人は少なくないだろう。夢のような技術だが、食の分野でアプローチしている人たちがいる。「SUSHI TELEPORTATION」(寿司テレポーテーション)を開発しているプロジェクトチーム「OPEN MEALS」だ。

東京から寿司のデータを転送し、米国のイベント会場で再構築する――そんなOPEN MEALSのデモンストレーションが、今年3月にテクノロジーなどのイベント「SXSW 2018」(米国オースティン)で注目を集めた。SXSW閉幕時点で、コラボレーション・連携が21件、海外イベント招致が8件、投資が5件とさまざまなオファーが舞い込んだ。

ただ、プロジェクトを率いる電通の榊良祐さん(第3CRプランニング局 デザイン・ストラテジスト/アート・ディレクター)は、突き詰める中で課題も多く見つかったとも話す。開発の舞台裏を聞いた。

“ピクセル寿司”を組み立てる

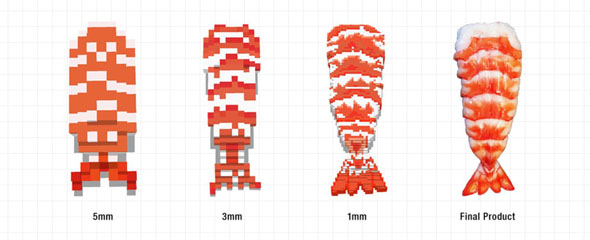

寿司テレポーテーションでは、あらかじめ東京で取得した食感や味などのデータを基に、1辺5ミリの食べられる立方体(ゲルキューブ)をイベント会場のロボットが組み立て、海老やマグロの寿司を作り上げる。現段階では見た目の解像度が粗く、“ピクセル寿司”というべきかもしれない。

アイデアを思い付いたのは榊さん。広告業界でデザインの仕事を手掛ける中で、印刷物の「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と同様、料理の味も「ソルティー」「サワー」「スイート」「ビター」のようにデータに分解して再現できるのではないかと考えた。

そのとき既に、大豆などでできたエディブルペーパー(食用シート)に調味料を“印刷”するフードプリンタは市販されていた。榊さんは2015年ごろ、こうしたプリンタを購入して試してみたが、「食感や形がなく、それだけでは料理の再現には至らない」と思ったという。

「市販のフードプリンタは、チョコレートやピザソースを出すというように、カートリッジに入っている単一の材料しか出せない。あらゆる料理を出力できるマシンを目指したかった」(榊さん)

プロジェクトチームで議論する中で、たどり着いた方法が「ピクセル」だった。「同じ料理の中でも、外はサクサク、中はフワフワと食感を変えられる。味や温度もピクセルごとにグラデーションを付けられるのではないか、という発想だった」

ピクセルの素材をどうするか。料理の味を付けたとき、ベースの味が邪魔しないようにする必要があった。「当初はなるべく味がないクッキーのようなものを考えたりと、あらゆるアイデアを出した」(榊さん)が、寒天のようなゲルに落ち着いた。無味無臭に近く、水分量の調整や熱変化によって食感、形を変えやすいのが特徴だ。

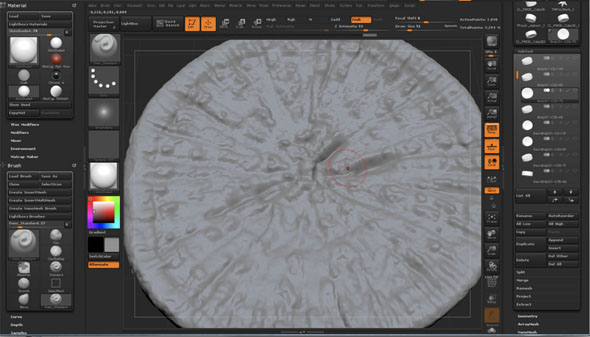

ベースの素材が決まったからといって、すぐに料理を再現できるわけではない。プロジェクトチームはまず、おでんの大根のデータ化に取り組んだ。おでんを転送するのが目的ではなく、別の素材で食感、味などを再現するには、どのようにデータを取得するかを検証するためだった。大根を選んだ理由は「一塊のシンプルな料理で、具材によって食感、味、形に変化が付けやすいから」という。

「大根自体の味を再現するのは難しいが、大根の食感があって、しょうゆやみりんなどが染み込んでいれば、わりと大根だと認識できた」(榊さん)

その分、食感の再現に力を入れた。圧力センサーなどを活用し、食感、密度、水分量などを計測した。例えば「硬い芯の部分と外側のシャリシャリとした部分の違いを検証して、ゲル化剤の量を変えた」(榊さん)。本物に近い味や食感を再現でき「全員が大興奮した」という。

「まだ1割もできていない」 課題が浮き彫りに

大根の再現を検証したところで、SXSWに出展するため、榊さんらがターゲットに選んだ料理が寿司だった。理由は「海外でも評判が高い日本食」ということに加え、「あらゆる料理の中でも寿司の再現は難しいから」だった。「海老もシャリも、生鮮食品だ。生鮮食品から作った加工食品を使って、再び生鮮食品を生み出す。こんなに難しいことはない」(榊さん)

SXSWでは、ロボットアームが5ミリ大のゲルキューブを積み上げ、握り寿司に見立てるデモを行った。ブースには人だかりができ「反響もすごかった」というが、榊さんは「まだ1割も再現できていない」と満足していない。突き詰める中で、課題が浮き彫りになってきた。

「実際に寿司を食べるときは、皿から口へと運ぶときに香りがある。味も、噛んでいる間の味、飲み込んだときに感じる味などさまざまだ」(榊さん)。そうした複合的な味に「いきなり到達するにはハードルが高い」という。少なくとも、味を再現するためのデータの収集には、膨大な時間や費用がかかる。

榊さんらが開発を目指しているフードプリンタは、複数のカートリッジを備え、あるカートリッジからはある食材を何グラム、別のカートリッジからは異なる食材を何グラム、というように材料を出し、ゲルキューブを作り上げる――というものだ。「次にどの食材をどれくらい出すか、指示を出すアルゴリズムを作りたい。そのためには、開発陣がアルゴリズムに落とし込みやすいように、どのようなデータが必要かを考え、無駄なデータを取らないようにしたい」

ハード自体の限界もある。現状では1貫が完成するまでに約20分かかる。1つ1つのピクセルが壊れないように積むとなると、ロボットアームの速度を上げ過ぎると成立しない。「抜本的にハードの在り方を変える必要があるかもしれない。ハード側に大きなイノベーションがあることを期待したい」(榊さん)

一方、榊さんは、近い将来に実現できそうな技術の例を挙げる。おでんの大根の例のように「見た目、香り、食感の掛け算で、人間の脳に思い込ませる」ことを利用する。例えば、仮想現実ヘッドマウントディスプレイ(VR HMD)を装着した人にプリンの映像を見せながら、プリンの食感を再現したものを食べさせる、というものだ。同時に香りを出したり、かんだときに鳴る音を耳元で流したりすると、より錯覚しやすいのではないかと、榊さんは期待する。

「(本物の料理に)食感が近いピクセルの塊を購入し、VR HMDにビジュアルと香りのデータをダウンロードするというのが、直近では現実的ではないか」

「食のイノベーション」目指して

榊さんらは、食の転送だけでなく「iTunes」のようなプラットフォームを作れないかと模索している。「さまざまな料理のデータをプラットフォームにアップロードしておき、世界中の人が手元にプリンタさえあれば、ダウンロードして出力できる。iTunesの料理版が実現できれば、食にイノベーションが起きる」

料理がデータ化されれば、遠く離れた場所の恋人に手料理を届ける――といったことも可能だろうと榊さんは想像する。見た目や味は同じでも別の食材で代替できれば、宗教上食べられないものを避けたり、カロリーを抑えたりと、「個人の事情や好みにも対応できる」としている。

料理を瞬時に届けるには、まだまだ時間はかかりそうではあるが、榊さんは「これから数年後を見据え、まずどの技術から着手すればいいかを考えている。第一歩が何かを選定し、開発に取り組んでいる段階だ」と話した。

関連記事

東京から寿司を“テレポーテーション” 味をデータ化、“ピクセル寿司”に

東京から寿司を“テレポーテーション” 味をデータ化、“ピクセル寿司”に

東京から寿司のデータを転送し、米国のイベント会場で出力する――そんなプロジェクト「SUSHI TELEPORTATION」を、電通や山形大学などが計画。 ラーメンやギョーザのニオイ再現 空腹誘う“嗅覚VR”

ラーメンやギョーザのニオイ再現 空腹誘う“嗅覚VR”

ラーメンやギョーザのニオイを再現する“嗅覚VR”が「東京ゲームショウ」に登場。 「Amazon Goより日本に合う」――レジ待ちゼロ「ローソンスマホペイ」の先の未来

「Amazon Goより日本に合う」――レジ待ちゼロ「ローソンスマホペイ」の先の未来

ローソンがスマホアプリを使ったセルフ決済サービスを本格展開。海外では商品スキャンの必要すらない「Amazon Go」などが登場しているが、より実用性の高いサービスを数年後に実現できると担当者は意気込む。 ECで流通を革命したAmazon 今なぜリアル店舗に注力するのか

ECで流通を革命したAmazon 今なぜリアル店舗に注力するのか

ECで世界の流通と小売を革命した米Amazon.com。20年以上の歴史の中で何を行い、これから何を目指そうというのか。米国での動向を紹介しつつ、世界の流通と小売に多大な影響を与え続ける同社の戦略を分析する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR