2億4000万画素の衝撃! ソニー「α7R IV」で最先端核融合炉を激写した結果(1/3 ページ)

まずはこの動画を見てほしい。何の変哲もないじゅうたんの写真を、「Photoshop」で拡大したり縮小したりしただけのものだ。

お分かりいただけただろうか。じゅうたんを俯瞰で収めた写真が、「マクロ撮影か!?」といわんばかりに毛の1本まで解像している様を。

この写真を撮影したのは、ソニーが9月6日に販売を始めたフルサイズミラーレスカメラ、「α7R IV」。先代の「α7R III」をブラッシュアップし、6100万画素の高画素機センサーを搭載した。重厚なスペックでありながら、ボディの重量は580グラムと先代とほぼ変わらず、フットワークの良さも残している。

6100万画素というのは、現状のフルサイズ機の中では最高画素数。より上位のセンサーサイズを見れば中判ミラーレスである富士フイルム「GFX100」の1億画素があるが、フルサイズと中判の面積比は約1.67だから、画素ピッチはほぼ同じだ。

しかしα7R IVは「2億4000万画素」の写真を撮れる目玉機能、「ピクセルシフトマルチ撮影」を搭載している。

本記事では、この前代未聞の画素数を叩き出す撮影機能について検証していきたい。

2億4000万画素の画像を合成する「ピクセルシフトマルチ撮影」とは

ピクセルシフトマルチ撮影は、イメージセンサーを1ピクセルもしくは0.5ピクセルずらしながら撮影した16枚のRAWデータを、専用アプリケーション「Imaging Edge」で合成するというもの。合成後のデータは最大2億4000万画素(1万9008×1万2672ピクセル)と巨大な画像になる。

起点となる1枚目のピクセルの周辺をサンプリングし、1画素あたりの描写力を高めるため、微細な部分まで解像できる。ハイライトやシャドー部の階調も一枚のRAWデータより粘り強く残るなど、高画素化以外のメリットもある。

ピクセルシフトマルチ撮影は、16枚もしくは4枚の連続撮影から合成できる。ピクセルシフトマルチ撮影の際には、サイレントシャッターが有効化され、手ブレ補正機能は強制的に無効化される。撮影間隔はスローシャッター前提となるため、動体の撮影には向かない。もっぱら静物撮影用の機能だ。当然、三脚に固定しての撮影となる。

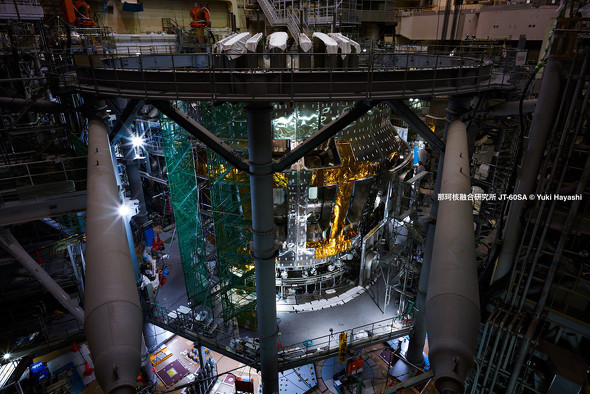

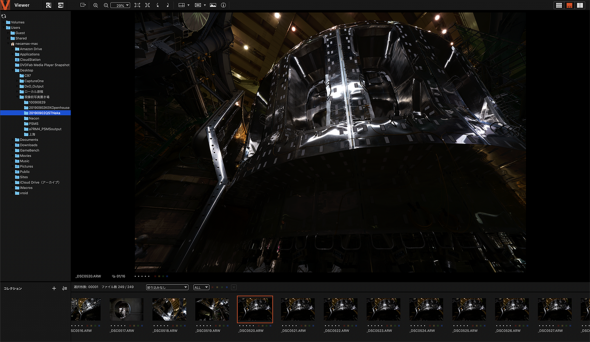

合成はソニー純正アプリの「Imaging Edge」で行なう。写真の管理のほか、現像やリモートのテザー撮影に利用できる。ピクセルシフトマルチ撮影データを選択すると、専用アイコンが表示されており、メニューかコンテキストメニューから合成できる。

合成メニューは「ピクセルシフトマルチ撮影 画像の合成(1枚生成)」「ピクセルシフトマルチ撮影 画像の合成(16枚から4枚生成)」の2つが主である。フォーマットはARQとTIFF、JPEG。ARQがいわゆるRAWに該当するため、Editで調整を書けるのであれば、ARQを選ぶといい。

また「ピクセルシフトマルチ撮影 画像を合成して調整する」は合成後、即Editで展開するというものだ。以下、「ピクセルシフトマルチ撮影 画像の合成(1枚生成)」を16枚合成、「ピクセルシフトマルチ撮影 画像の合成(16枚から4枚生成)」を4枚合成と記述する。

描写の良さでいえば、もちろん16枚合成が良く、1万9008×1万2672ピクセルのゴツいファイルを楽しめる。

では4枚合成はなぜ用意されているのかというと、一つはPCスペックが不足している場合だ。処理にはハイエンドCPUと豊富なメモリが必要であり、ノートPCで実行しようとすると結果の表示まで10分かかるというケースもある。

また、4枚合成の場合は2億4000万画素ではなく6100万画素(9504×6336ピクセル)の写真になるのだが、合成により解像力が上がるため、通常のRAW撮影よりも描写性能は上がるというメリットがある。

さらに16枚から4枚の写真を合成する場合には、画素のズラし方が異なるバージョンが生成されるため、1画素ごとのデータが微妙に変化する。このため、色や輝度のモアレを抑制されているデータとのエンカウント率が上昇する。

16枚合成で気になる部分があったとしても、4枚合成で出力した場合はそれを回避したデータが生成されることもあるため、2つの出力方法が用意されているわけだ。ピクセルシフトマルチ撮影撮影データの1ショット目は、通常の撮影と同一データであるため、保険としても機能する点は、α7R IIIと同様だ。

ファイルがデカすぎて標準ビュワーでは開けないことも

2億4000万画素(1万9008×1万2672ピクセル)の場合でみると、ファイルサイズはRAW(非圧縮)で123MB前後×16枚。ピクセルシフトマルチ撮影で合成された際に生成されるARQファイルは1.96GB前後、処理用にTIFF(16bit)でストレートに出力すると1.45GB前後。Photoshopを使用して品質100のJPEG出力で286MB前後となった。

撮影内容によってファイルサイズに増減はあるものの、とにかく1ファイルがデカい。OSの標準ビュワーで開ける気配がない場合は、PhotoshopやImaging Edgeなどを使用するほかない。

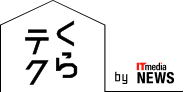

主な撮影用データのサンプリングは、那珂核融合研究所で行なった。同研では現在、世界最先端の核融合実験器「JT-60SA」を建設中であり、デカくて細かいものが多いので検証に良いと考えた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR