RISCの実用性を証明した「MIPSアーキテクチャ」の誕生:RISCの生い立ちからRISC-Vまでの遠い道のり(3/3 ページ)

さて、Stanford MIPSはBerkeley RISCと異なり、研究プロジェクト向け試作品で終わらなかった。というよりも、ヘネシー博士自身、終わらせるつもりがなかったようだ。このあたりはRISC-Vのカーステ・アサノビッチ教授と同じ……というのは逆で、アサノビッチ教授がヘネシー博士と同じと言うべきかもしれないが、とにかくこれを商用にすることを考え、1984年に1年間の休暇を取り、同年中旬にMIPS Computer Systemsを設立する。他に元Motorolaのエドワード “Skip” ストリッター氏(※2)とか元IBMのジョン・ムスーリス氏などがこのMIPS Computer Systemsに集まっていた。

※2:“Skip” ストリッター氏の話はこちらにもあるのでご一読を。

ただヘネシー博士は1985年中にスタンフォード大学に戻らねばならなかったから、経営にずっと携わる気はなかったようで、1985年2月にComputer Consolesという会社の社長兼CEOだったバーモンド・H・クレイン氏をCEOとして招聘(へい)している。

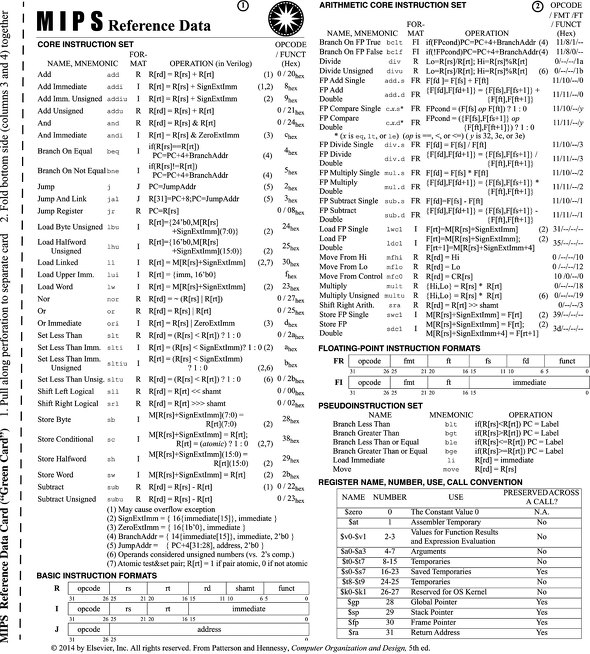

さて、そのMIPS Computer Systemsでは1985年にまず命令セットとしてMIPS Iを発表する。もともとStanford MIPSの命令セットは写真4に示す通りで、Berkeley RISCと異なり商用プロセッサに必要とされる最低限の命令をほぼ網羅している。加減算とシフト命令だけと言っても過言ではなかったBerkley RISCに比べてちゃんと乗除算もあるし、比較命令も十分である。ビット操作命令はさすがにないが、論理演算命令があるから事実上困らない。おまけに外部のFPUを使う前提ではあるが、浮動小数点演算(それもSingle FloatだけでなくDouble Floatも用意されている)まで準備されており、ほぼこのままで商用プロセッサの開発が可能である。

写真4:これは“Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface MIPS Edition: The Hardware/Software Interface”に付録の、通称"Green Card"の1ページ目なのだが、なぜか版元がPDFで公開している

そんな訳で、もともとのStandard MIPSほぼそのままの形でMIPS I命令セットが定義され、これを利用できるProcessor IPとして1986年に発表されたのがMIPS R2000である。

MIPS Computer SystemsはあくまでもIPを提供する会社ということで、実際にはまずSierra Semiconductorと東芝がライセンスを受けてチップを製造。次いで1987年にはIDT、LSI Logic、Performance Semiconductorもこれに加わっている。このうちSierra Semiconductorと東芝は生産委託だけを行い、自社販売は行わなかったが、IDTやLSI Logic、Performance Semiconductorは自社での販売も行っている。

R2000自身は8.3/12.5/15MHz駆動のCPUコアであるが、FPU(浮動小数点演算装置)としてR2010、Write BufferのR2020が用意され、R2010+R2010+R2020×4の構成となっている(写真5)。

写真5:R2000を採用したコンピュータ「DECstation 2100」の基板。中央の大きなものがLSI LogicのR2000チップ、ヒートシンクが乗っているのがR2010チップ、その上に4つ並んでいるのがR2020チップである。出典はcomputers.popcorn.cxのComputer collection

ちなみに写真5はLSI Logicの2μm CMOSプロセスで製造された12MHz駆動のものだが、2μmにした程度ではWrite Bufferを全部ワンチップ化するのは無理であったし、ましてやFPUはとても載りきらなかった。このあたりが統合されて文字通りワンチップ化されるのはもう少し先のことだが、この当時はCPUが複数チップになるのは普通のこと(Intelにしても、FPUを統合した80486が登場するのは1989年のことである)だったし、12MHz駆動で6MIPSという性能は当時としては十分高速だった。

同社はこの後、1988年により高速化したR3000を発表。同年IPOも果たし、次いで64bitのR4000を発表するものの、経済的苦境に追い込まれ.……という話は以前Tech Factoryでご紹介したので繰り返しは避ける。ただMIPSは常にハイパフォーマンスを追求する方向の製品ラインアップを提供しようとしたが、これは市場のニーズからどんどんずれることになってしまった。結果、2度の身売りを経て現在はWave Computingという新興AIチップベンダーがその資産を全て保有するものの、MIPS Open Initiativeは事実上の不発に終わり、そろそろ過去のアーキテクチャになろうとしている。

それでも、RISCというアーキテクチャが実用になることをMIPSがマーケットで証明したことの意義は非常に大きい。実際MIPSアーキテクチャベースのワークステーションの台頭により、それまで多くのCPUベンダーが開発を進めていたCISCベースのプロセッサの開発はほぼ全て中断または方向転換を余儀なくされたからだ。その意味で、RISCを語るときに避けて通れないのがMIPSというわけだ。

関連記事

RISCムーブメントが「IBM以外」で起きた、その理由

RISCムーブメントが「IBM以外」で起きた、その理由

Arm、RISC-Vと、現代のモバイル/組み込みに欠かせない存在のRISCプロセッサの歴史を追う連載。今回はIBM RISCのその後から。 RISCの元祖、IBM 801はなぜ誕生したのか

RISCの元祖、IBM 801はなぜ誕生したのか

RISCプロセッサ。その歴史的経緯を追っていく新連載がスタートします。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR