ITmedia NEWS >

企業・業界動向 >

PCの在り方をMicrosoftとIntelが規定した時代 PC 9x/200x System Design Guideとは何だったのか:“PC”あるいは“Personal Computer”と呼ばれるもの、その変遷を辿る(4/5 ページ)

» 2022年05月25日 13時49分 公開

[大原雄介,ITmedia]

コネクターの色分けを定義

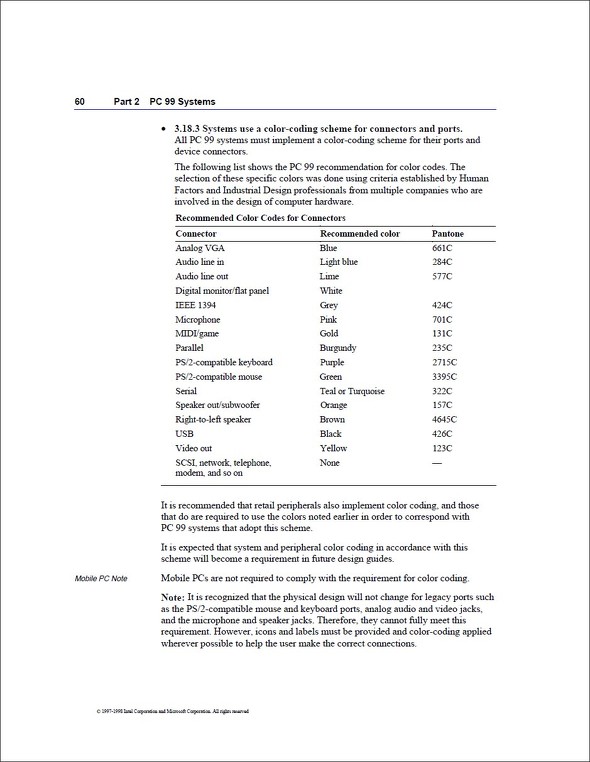

使い勝手の面でも、このPC 9xシリーズは大きく貢献した。例えばPS/2キーボードとPS/2マウスのコネクターはPC 97で導入されたし、PC 99ではI/Fの色別の区分けが初めて定義された(写真2)。

この色の区分けは現在も利用されている(写真3)。

写真3:猫の毛とか埃まみれなのは筆者宅の仕様なのでご容赦いただきたい。Mic-Inがピンクとか、Line Outがライムなのは、PC 99のColor-coding schemeに定められているからだ

写真3:猫の毛とか埃まみれなのは筆者宅の仕様なのでご容赦いただきたい。Mic-Inがピンクとか、Line Outがライムなのは、PC 99のColor-coding schemeに定められているからだこれは例えばヘッドフォンをバックパネルにつなぐときに、「同じ色のコネクターを同じレセプタクルとかプラグに装着する」という、使いやすさを高めるための工夫である。

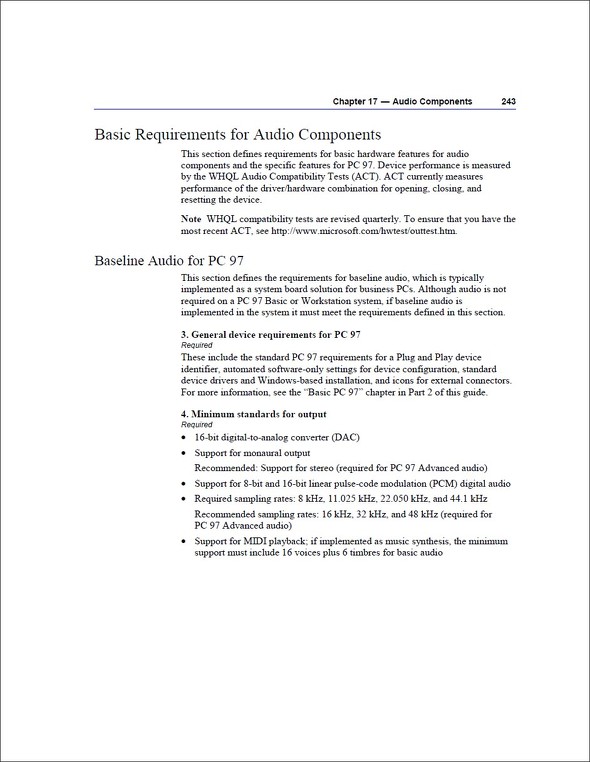

加えて、新しいデバイスの定義もいろいろ行われた。例えばPC 97ではBaseline Audio for PC 97(写真4)とPC 97 Advanced Audioという新しいAudio I/Fの基準が定められた。

これが俗に“AC 97”(Audio Codec 97)と呼ばれるもので、まずはマザーボードにAC 97 Codecを標準搭載、その後はサウスブリッジにCodecそのもの統合することで、いわゆるオーディオカードの需要がたちまち消え失せることになった(ここでいち早くAC 97 Codecをリリースしたことで、マザーボードベンダー向けに膨大な売り上げを確保したのが台湾Realtek Semiconductorである)。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PRアイティメディアからのお知らせ

SpecialPR

あなたにおすすめの記事PR