「瞬発力と持久力」の大規模蓄電システム、伊豆大島に導入:蓄電・発電機器(1/2 ページ)

日立製作所は新神戸電機と共同で、2015年度から伊豆大島の電力系統に出力1.5MWの蓄電システムを直結し、東京電力の協力を得て、系統安定化の実証試験を始める。特徴は2種類の「電池」を組み合わせて短周期、長周期、いずれの変動にも対応できることだ。

太陽光や風力など再生可能エネルギーを利用した発電所。大量導入が進み、電力系統の能力を超えるという問題が各地で表面化している(関連記事)。

伊豆大島(東京都大島町、図1)は面積90km2、人口8000人の島。本州に広がる東京電力の系統からは独立しており、島内には火力発電所が1つしかない。大島内燃力発電所(大島町元町、出力1万5400kW)だ。所内にはディーゼル発電機が6台設置されており、これが太陽光発電などの出力変動を吸収する。

東京電力によれば、大島系統に接続可能な再生可能エネルギー発電所の容量は、短周期の変動を考慮すると1150kW、長周期の変動では1430kWだ。2つのうち小さい方、つまり1150kWが上限となる*1)。2014年11月末時点では接続可能量はわずか「1kW」しか残っていない。同社は2014年12月11日時点で、新たな接続に余裕が無い状況であり、新たな接続については個別に協議が必要だとしている。

同社は内燃力発電機の運転モデルを2015年7月ごろまでに精査し、短周期の接続可能量を増やそうとしている。2016年1月以降には再生可能エネルギーについて出力変動の実績評価も進める。短周期の制約の他、長周期についても同様の取り組みを進めることで、接続可能量を2割程度、拡大する目標を示した。

*1) 短周期の変動とは数分単位で太陽光発電所などの出力が急激に変動し、その結果、系統の周波数(電圧)が上下すること。長周期の変動とは、太陽高度の変化などによる数十分単位の出力変動。いずれも大島では内燃力発電所の出力調整で対応している。

2種類の「電池」で変動を吸収

東京電力が単独で進める対策の他に、蓄電システムの能力を生かした実証試験も動き出す。

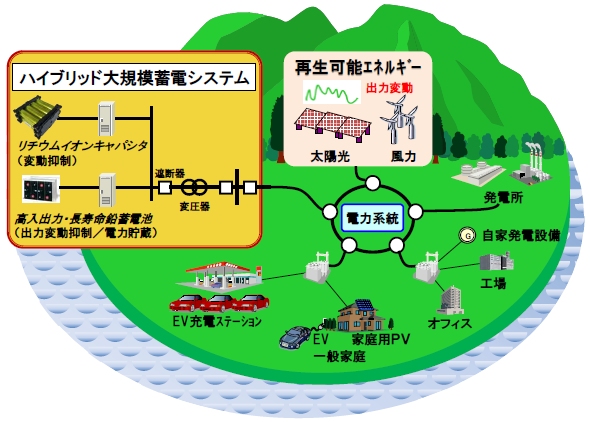

日立製作所は日立化成のグループ会社である新神戸電機と共同で、2015年度から伊豆大島の電力系統に出力1.5MWの蓄電システムを直結し、東京電力の協力を得て、実証試験を始める。「(図2に示した)ハイブリッド大規模蓄電システムを島内の(大島内燃力)発電所の所内に設置する」(日立製作所)。

ハイブリッド大規模蓄電システムの特徴は短周期、長周期、どちらの変動にも対応できることだ。容量の大部分を改良型の鉛蓄電池でまかない、対応が難しい急激な変動をリチウムイオンキャパシタ*2)で吸収する。

「改良型鉛蓄電池の容量は8MWh、出力は1MW。リチウムイオンキャパシタの容量は15kWh、出力は0.5MWだ」(同社)。容量の99.8%と出力の66.7%を鉛蓄電池が受け持つ形だ。

*2) リチウムイオンキャパシタは、キャパシタ(コンデンサ)の一種。リチウムイオン蓄電池と比べて内部抵抗が小さいため、瞬間的に大電力を引き出す(蓄える)用途に向く。寿命も同蓄電池より長い。欠点もある。エネルギー密度が同電池よりも低いことと、高コストであることだ。前者は定置型では問題にならないものの、高コストであるため、大容量化には向かない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

図1 伊豆大島(東京都大島町)の位置

図1 伊豆大島(東京都大島町)の位置 図2 伊豆大島における電力系統と実証試験に用いるシステムの構成 出典:日立製作所

図2 伊豆大島における電力系統と実証試験に用いるシステムの構成 出典:日立製作所