人口1万1000人の町を水素タウンに、エネルギーを100%自給自足へ:自然エネルギー(1/2 ページ)

農業と林業が盛んな岐阜県の八百津町を、水素タウンのモデル地域として発展させるプロジェクトが始まった。木質バイオマスや太陽光で作った電力からCO2フリーの水素を製造する計画で、2017年度にも水素製造装置を導入する。エネルギーを地産地消しながら観光産業の振興にも生かす。

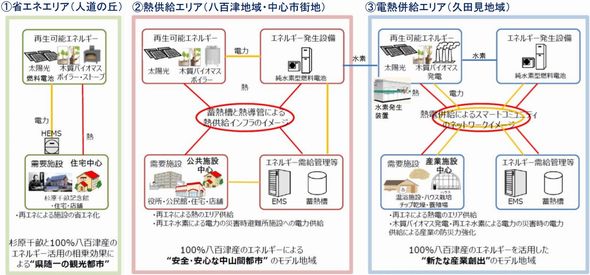

岐阜県の南部にある八百津町(やおつちょう)は山と平野のあいだに広がる典型的な中山間地で、農業と林業を中心に発展してきた。近年は人口減少に悩む中で、新たに「中山間地型水素社会の構築による100%エネルギー自給自足のまち 八百津プロジェクト」を推進中だ(図1)。

このプロジェクトは八百津町と岐阜県に加えて、岐阜大学と地元の民間企業も加わって産学官連携で取り組んでいる。町内の3つの地区を対象に、再生可能エネルギーで電力と熱を供給するのと合わせて水素の製造にも着手する計画だ。八百津産のエネルギーだけで町内の電力と熱を100%自給自足できる体制を目指す。

3つのモデル地区の1つは「人道の丘」で、ここには第二次世界大戦中に約6000人のユダヤ人の命を救ったことで知られる外交官・杉原千畝氏の記念館がある(図2)。観光の名所でもある場所に太陽光発電と木質バイオマスボイラー、さらに水素で電力と熱を供給する燃料電池を導入する。周辺の住宅や店舗にも電力と熱を供給しながら、観光と再生可能エネルギーの相乗効果を高めていく狙いだ。

八百津プロジェクトに参加する民間企業の1社は、隣接する愛知県に本社があるブラザー工業である。事務機メーカーの同社は新規事業として燃料電池システムを開発した。水素を貯蔵できる特殊な金属を採用して、安全な状態で長期に水素を保管して発電できる特徴がある(図3)。現在はプロジェクトの参加企業と共同で、熱も供給できる燃料電池システムを開発中だ。

八百津プロジェクトでは2016年度中に事業計画を策定したうえで、2017年度から燃料電池と合わせて木質バイオマスボイラーや水素製造装置を導入していく。すでに総務省から「分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定事業」の事業費として2400万円の交付を受けることが決まっている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 約定単価・総額は過去最高 29年度対象の容量市場メインオークション約定結果

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

図2 「杉原千畝記念館」の外観。出典:八百津町観光協会

図2 「杉原千畝記念館」の外観。出典:八百津町観光協会 図3 水素吸蔵合金を採用した燃料電池システム。発電ユニット(左)、燃料ユニット(右)

図3 水素吸蔵合金を採用した燃料電池システム。発電ユニット(左)、燃料ユニット(右)