中部電力と北海道電力のインバランス誤算定、全国で3.3億円の追加支払い:電力供給サービス(1/2 ページ)

小売全面自由化が始まって9カ月も経過してから判明した中部電力と北海道電力によるインバランス誤算定の影響額が明らかになった。両社の誤算定に伴って全国の電力会社10社が発電事業者や小売電気事業者に対して追加で支払う金額は3.3億円にのぼる。約890社の事業者すべてと精算をやり直す。

中部電力と北海道電力で相次いで発生したインバランスの誤算定による影響額が判明した。資源エネルギー庁が2月9日に公表した報告資料によると、インバランスの精算に伴って全国の電力会社が発電事業者と小売電気事業者に支払う金額は合計で約3.3億円も過小だった(図1)。その一方で事業者に対して追加の請求が必要なケースも約3900万円あった。

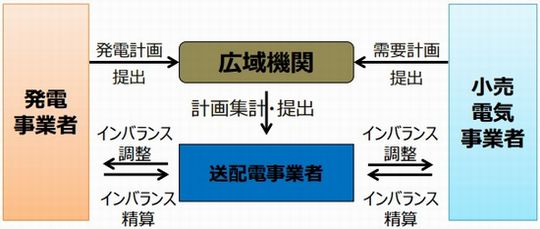

インバランスは発電事業者と小売電気事業者が広域機関(電力広域的運営推進機関)に提出する30分単位の発電計画と需要計画に対して、実際の発電量と需要が計画値と異なる場合に生じる。小売全面自由化を開始した2016年4月から、計画値と実績の違いによるインバランスは送配電事業者(電力会社の送配電部門)が調整したうえで、過不足に応じて料金を精算する仕組みになった(図2)。

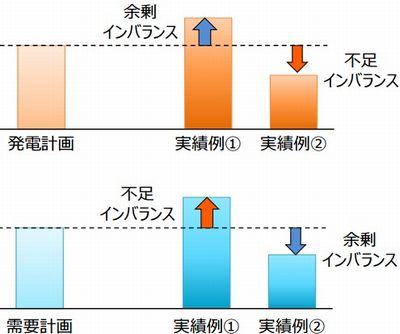

発電事業者の計画値よりも実際の発電量が上回った場合には、「余剰インバランス」が発生する(図3)。逆に下回った場合には「不足インバランス」になる。余剰分は送配電事業者が買い取り、不足分があれば代わりに電力を供給して発電事業者に料金を請求する仕組みだ。小売電気事業者の需要計画と実績についても、同様のインバランス調整と精算を実施する。

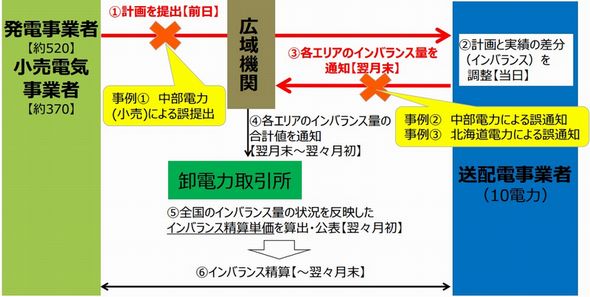

毎月のインバランスの発生状況のとりまとめと料金精算は、送配電事業者が運営する「託送業務システム」で処理することになっている。ところが中部電力と北海道電力の託送業務システムの処理プログラムに誤りが含まれていた(図4)。さらに中部電力では小売部門が不正確な需要計画を広域機関に提出していたことも判明して、二重にインバランスを誤算定する事態を引き起こした。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光発電・風力発電の環境規制を厳格化 環境アセスメント制度を見直しへ

- 費用負担や需要創出が課題に 「SAF(持続可能な航空燃料)」導入促進に向けた基本方針

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 約定単価・総額は過去最高 29年度対象の容量市場メインオークション約定結果

- 国内の蓄電所ビジネス市場 2030年度に4240億円規模に

- 国内のマイクログリッド構築市場 2040年度までに810億円規模に

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

- 太陽光パネルの新たなリサイクル制度 第一段階では「大量排出者」を義務対象に

- 重ね貼り施工が可能な「ペラペラ太陽光」 リパワリング向けに

最新プレスリリース

- 徳島県でトライアル初オープン − 次世代型スマートストア※1出店 「スーパーセンタートライアル板野店」 2月11日(水)オープン 〜稼働台数約22,000台で世界一※2を誇る“セルフレジ機能付きの買い物カート“を80台、欲しいものが欲しい時に買える快適な購買体験を提供するインストアサイネージ?を29台完備〜

- 「H2&FC EXPO2026 水素・燃料電池展」への出展について

- 伊方発電所における通報連絡事象(令和8年1月分)および通報連絡事象に係る報告書の提出について

- 【出展のお知らせ】PV EXPO【春】〜第22回[国際]太陽光発電展〜(26.03.17〜19)

- 「Smart Energy Week H2&FC Expo 水素・燃料電池展」に出展

図1 インバランスの誤算定に伴う送配電事業者の追加支払・請求額(2016年4月〜11月分の合計)。出典:資源エネルギー庁

図1 インバランスの誤算定に伴う送配電事業者の追加支払・請求額(2016年4月〜11月分の合計)。出典:資源エネルギー庁 図2 発電計画と需要計画に基づくインバランスの調整・精算の流れ。出典:資源エネルギー庁

図2 発電計画と需要計画に基づくインバランスの調整・精算の流れ。出典:資源エネルギー庁 図3 インバランスの発生パターン。発電計画と実績の差(上)、需要計画と実績の差(下)。出典:資源エネルギー庁

図3 インバランスの発生パターン。発電計画と実績の差(上)、需要計画と実績の差(下)。出典:資源エネルギー庁 図4 中部電力と北海道電力によるインバランスの誤算定。出典:資源エネルギー庁

図4 中部電力と北海道電力によるインバランスの誤算定。出典:資源エネルギー庁