原子力発電の廃棄物を最終処分する候補地、選定の要件と基準がまとまる:法制度・規制(1/3 ページ)

原子力発電によって生まれる高レベルの放射性廃棄物は数万年かけてリスクを低減させなくてならない。現在のところ地下300メートルよりも深い地層の中に閉じ込める方法が有力で、日本でも候補地の選定に向けた作業が進んでいる。要件と基準は固まってきたが、最終決定は20年以上も先になる。

原子力発電のリスクは短期間には消えてなくならない。使用済みの燃料は高レベルの放射性廃棄物になって、数万年かけて放射能を低減させる必要がある。国民全体にとって非常に悩ましい問題だが、避けて通ることのできない重大な課題だ。すでにフィンランドでは地下に埋設する地層処分施設の建設工事が始まっている。

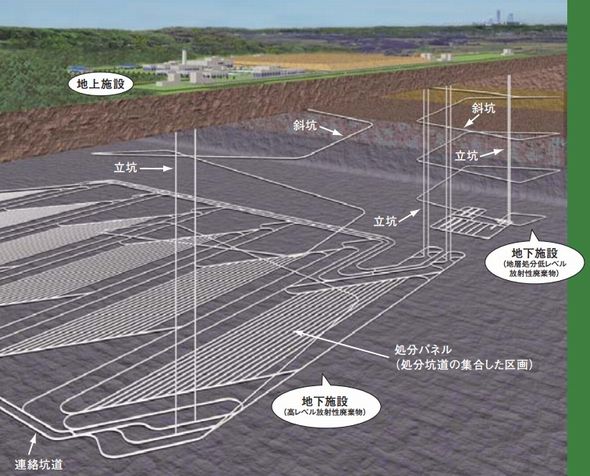

日本国内では地層処分事業を担当する「原子力発電環境整備機構(略称:NUMO)」が政府の認可法人として2000年に設立された。一方で政府は2013年度に「原子力小委員会」を設置して、放射性廃棄物の処理方法や地層処分技術の検討を進めている(図1)。小委員会では地層処分施設の候補地を選定する要件と基準をとりまとめ、2017年3月2日に開いた会合で公表した。

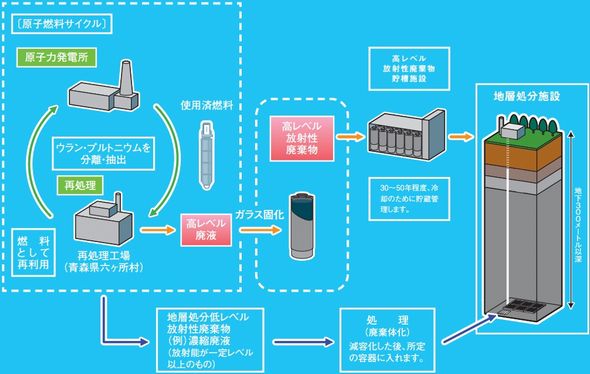

高レベル放射性廃棄物は使用済みの燃料を直接処分する場合のほか、青森県の六ヶ所村で計画している燃料の再処理によっても発生する。難航する再処理工場の運転が軌道に乗ったとしても、あくまで“中間処理”に過ぎない。

再処理後に残る高レベル放射性廃棄物を“最終処分”するためには、現在のところガラスの中に閉じ込めたうえで、金属製の容器に入れて粘土で固めてから、地下300メートル以上の地層(岩盤)の内部に埋設する方法しかない(図2)。その状態で数万年をかけて、放射能が低減していくことをひたすら待つ。気の遠くなるようなプロセスが必要だ。

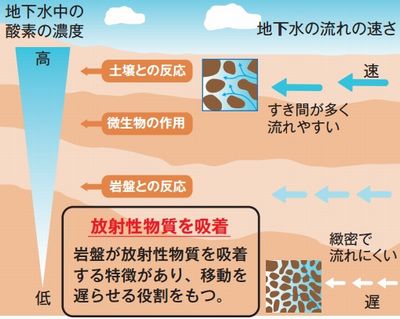

当然ながら地層処分に適した場所は限られる。火山や地震の影響を受けにくく、地下水が流入してこないことが主な条件だ。地下深くにある地層ほど、岩盤が緻密で地下水の流れが遅くなる(図3)。酸素も少ないため、地下水と微生物が反応して金属を腐食させる可能性も小さい。こうした特性から、地下300メートルよりも深い地層に放射性廃棄物を埋設する方法が現在の主流になっている。

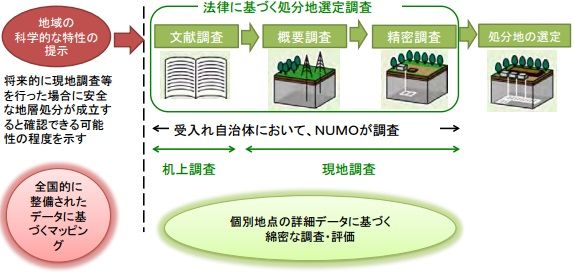

そこで問題になるのが、地層処分施設を建設する場所の選定だ。政府は3段階の調査を実施して候補地を決定する。その前に調査を実施する候補地を抽出する必要があり、科学的な特性をもとに全国のマップを作成することになっている(図4)。そのマップ作成にあたって火山や断層の活動状況などを要件としてとりまとめ、候補地の適正・不適正の基準を数値で規定した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 家庭用蓄電池の並列接続を可能に 産業施設向けの蓄電池導入コストを低減

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 正興電機製作所、中国企業とレドックスフロー蓄電システムを共同開発

図1 地層処分施設の実現イメージ。出典:NUMO(原子力発電環境整備機構)

図1 地層処分施設の実現イメージ。出典:NUMO(原子力発電環境整備機構)

図3 深さによる岩盤の特性と地下水の流れ。出典:NUMO

図3 深さによる岩盤の特性と地下水の流れ。出典:NUMO 図4 地層処分施設の建設地を選定するプロセス。出典:資源エネルギー庁

図4 地層処分施設の建設地を選定するプロセス。出典:資源エネルギー庁