ソーラーシェアリングと水田稲作の相性は? 最新の研究成果を読み解く:ソーラーシェアリング入門(71)(1/2 ページ)

営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)について解説する本連載。今回は2025年に公開され話題となっている、水田における営農型太陽光発電の研究成果について見ていきます。

営農型太陽光発電の推進や導入拡大がさまざまな政府計画で言及され、太陽光発電業界からも農地への太陽光発電の設置ポテンシャルに対する期待が寄せられています。しかし、ひとくくりに農地や農業と言っても、水田・畑・果樹園・牧草地など、土地の利用方法や作物には違いがあります。加えて地域ごとの気象条件、栽培する品種の違い、さらには慣行栽培や有機栽培など、栽培技術の違いも考えていかなければなりません。

そうした中で、日本の国内農地の半分以上を占める水田での稲作と営農型太陽光発電というのは大きなテーマですが、今年に入って水田における営農型太陽光発電の研究論文が複数公開され話題になっています。今回はその内容を見ていきたいと思います。

東京大学による筑西市での水田営農型太陽光発電の研究

2025年3月、東京大学大学院 農学生命科学研究科の加藤教授を中心とする研究チームによる「Impacts of agrivoltaic systems on microclimate, grain yield, and quality of lowland rice under a temperate climate」という論文が公表されました。茨城県筑西市にある水田の営農型太陽光発電設備において、2018年から2023年にかけて米(とちぎの星およびあさひの夢)を栽培した結果が報告され、東京大学からも同年4月2日にプレスリリースが発表されています。論文はオープンアクセスとなっており、こちらのリンク先から全文を読むことができます。

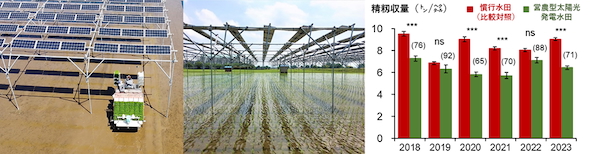

この研究では、2016年に設置された水田の営農型太陽光発電設備における調査対象期間中の米の収穫量の変化や、売電と設備内外のそれぞれの条件下における米の収入(売上高)の評価などが行われています。その結果、調査対象期間中の平均的な米の収穫量は23%減少し、総降雨量が減少した2019年と2022年の収穫量は設備の有無による差が15%以内と、有意な差にはならなかったことなどが報告されています。

研究対象とした営農型太陽光発電設備はスリムタイプの太陽電池モジュール(ルクサーソーラー製「LX-115M」)を採用した遮光率27%の設計であり、季節によって発電電力量が最大となるように太陽光パネルの設置角度を調整しているとされています。こうした設置角度の調整は、パネル下部で育成する米に対し、一般的な遮光率から推定される日射量の減少以上の影響を与えた可能性が示唆されると言えます。

また、東京大学のプレスリリースにも記載されている「総収益は通常の稲作の5倍以上に達する可能性」については、正しくは「(発電と稲作の)総売上高」が営農型太陽光発電設備のない稲作のみの場合に比べて5倍以上という意味だと解釈できます。その際の売電事業による売上高は、直近のFIT特定営農型太陽光発電設備に対する10円/kWhでの試算となっており、今回の調査期間の発電電力量の条件では私の計算だと年間534〜584万円/ha程度になると見られるほか、米の売上高は公開されている補足資料から設備下が年間60〜110万円/ha、設備外が年間100〜170万円/haとなっているため、これらを踏まえて論文及びプレスリリースにある「5倍以上」という表現になっているのでしょう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 電力の「供給信頼度評価」の課題とは? EUEと予備率の関係性を読み解く

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 家庭用蓄電池の並列接続を可能に 産業施設向けの蓄電池導入コストを低減

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善