再エネ時代の巨大バッテリー「揚水発電」の現在地――東芝が進めるAI活用と事業展望(1/3 ページ)

太陽光や風力の出力変動に対応する調整力として、揚水発電が再評価されている。原子力のための「影の存在」から、再エネのための「巨大バッテリー」へ──。東芝の取り組みを通して、揚水発電のこれからを展望する。

太陽光や風力など再生可能エネルギーが主力電源に位置づけられる中、系統電力の変動を吸収・調整する“巨大バッテリー”として、揚水発電が改めて注目されている。蓄電池に比べて目立たない存在ながら、揚水発電は規模が大きく、長寿命で信頼性も高い。IEA(国際エネルギー機関)が「変動性再エネの拡大には揚水の機能強化が不可欠」と指摘するなど、新たな進化が求められる領域でもある。

2025年6月、東芝エネルギーシステムズが「カーボンニュートラル・デジタル社会における水力発電」をテーマに、同社の水力発電事業に関する説明会を開催した。その取材を軸に、揚水発電の現在地と未来像を見ていく。

再エネの出力変動を吸収する「巨大な水の蓄電池」

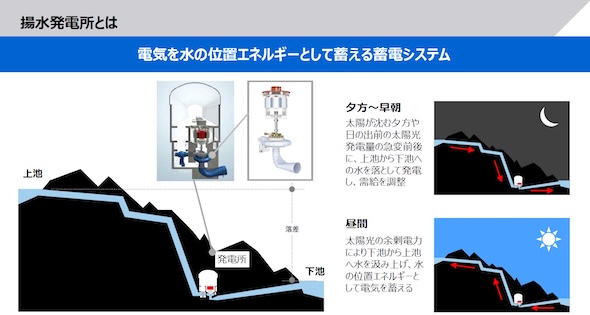

揚水発電は、上池と下池という2つの池を使ったシステムであり、電力を“水の位置エネルギー”として貯蔵することができる。まず、需要電力が少ない時間帯に、系統の過剰電力でポンプ水車を動かし、下池の水を上池に汲み上げておく。そして、電力需要が高まる時間帯に、上池の水を下池に落として発電し、系統に戻すという仕組みだ。

現在、日本の揚水発電設備容量は約2800万kWと世界第2位。多くが1960〜1990年代に建設されたもので、今後は60年を超える設備の改修需要が急増すると見込まれている。またその社会的役割も変化しており、かつては原子力や大型火力の余剰電力を吸収する“調整弁”だったが、いまや変動性再エネの出力を平準化する“アクティブなエネルギー貯蔵装置”としての側面が強まっている。

揚水発電のエネルギー変換効率は70〜80%とされており、最新のリチウムイオン蓄電池には劣るが、10万kW超の規模、耐用年数50〜100年という強みは代替の利かない存在だ。東芝エネルギーシステムズ 水力技師長の久保徹氏も「調整力・容量・耐久性を備えた揚水発電は、蓄電池と並び需給調整の重要な柱になる」と語っている。

「可変速システム」により、柔軟な運用が可能に

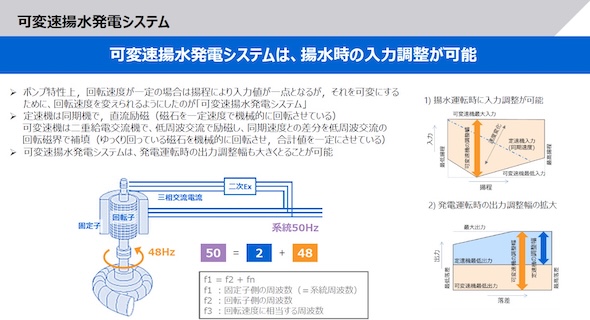

かつての揚水発電においては、固定速揚水発電方式が一般的だった。この方式では、ポンプ水車の回転速度が系統の周波数に依存して固定されるため、運転時の出力(消費電力)は一定であり、細やかな出力調整もできなかった。再エネ導入が進む近年では、電力の需給バランスや周波数変動への迅速かつ柔軟な対応が求められており、固定速揚水発電方式には限界があった。

この課題を解消し、回転速度を変えられるようにしたのが「可変速揚水発電システム」だ。これにより回転を自在に制御することが可能となり、ポンプ運転(揚水運転)の柔軟性・即応性が格段に高まり、発電運転時の出力調整幅も大きくとることができるようになった。

東芝は、1990年に群馬県みなかみ町の矢木沢発電所に日本初の可変速揚水発電システムを納入。以来、国内外で導入実績を積み重ね、世界最大容量(42万kW)・世界最高揚程(745m)の可変速水車を実現するなど、同分野のパイオニアとして歩んできた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

人気記事トップ10

- 系統用蓄電池の接続手続きの規律を強化 順潮流側ノンファーム型接続に「計画値制御」も導入へ

- 住宅用蓄電システムのセキュリティ対策を強化 オムロンが「JC-STAR」認証を取得

- 水素燃料電池で動く油圧ショベルを実際の工事現場に 国内初の実証実験

- 太陽光発電の未来を占う試金石に──再エネ「FIP転換」の実像と留意点

- 系統用蓄電所に疑似攻撃 パナソニックがサイバーセキュリティ実証

- 太陽光発電所をFIP転し蓄電池も併設 需給調整市場にも対応する国内初の事例

- 家庭用蓄電池でデマンドレスポンス 九州電力とシャープが実証

- ペロブスカイト太陽電池を高性能化する添加剤 発電効率と耐久性を改善

- 太陽光パネル角度を自動制御 徳島県にソーラーシェアリング発電所

- 太陽光発電市場は本当に“逆風”の中なのか? 経産省・環境省・国交省が語る2026年の展望

東芝エネルギーシステムズ 水力技師長の久保徹氏

東芝エネルギーシステムズ 水力技師長の久保徹氏