M2Mの新組織を立ち上げ 「モノのインターネット」時代にSAPはどう戦うか

2020年に500億台の機器がネットワークに接続されるという試算があるほど、いわゆる「モノのインターネット(IoT)」が大きな注目を集めている。独SAPは新事業部門を立ち上げ、新たな顧客ニーズを取り込んでいく。

インターネットの第3の波が到来

本格的な普及が始まりつつあるモノのインターネット(Internet of Things:IoT)に対して、独SAPが静かに動いている。

同社は今年に入り、CTO(最高技術責任者)直下にM2M(Machine to Machine)技術ソリューション事業部を設置。マシン間通信のニーズを探り、ソリューション構築を進めているところだ。このたび米国・ネバダ州ラスベガスで開催された技術カンファレンス「SAP TechEd 2013」において、M2Mプロダクトマーケティング担当バイスプレジデントを務めるベンジャミン・ウェッソン氏が市場の展望やSAPの取り組みについて語った。

ウェッソン氏はIoTを「インターネットの第3の波」と呼ぶ。第1の波が人とデータを結び付け、第2の波が人と人を結び、第3の波では人が周囲の機器やモノとつながる、という。それによるメリットはなにか。得られたデータから相関関係を明確にし、作業の効率化や合理化が図れることだ。例えば、製品に設置したセンサから収集したデータと天気情報のデータから故障につながる原因が特定できれば、特定の天候状態でフィールドスタッフを多めに配備するなどが可能になるという。

だが、ウェッソン氏は問題点も挙げる。既にセンサ技術が低価格化しているため、さまざまなものからデータを得ることができるようになったが、データが増えるほど必要な情報や洞察が得られなくなっているという。「過去2年間でこれまでの人類が生成したデータ量を上回るデータが生成されている。さらには、Google GlassやGalaxy Watchなどウェアラブル市場の急速な立ち上がりが予想されており、データの増大に歯止めがかけられない」とウェッソン氏は指摘する。

センサを搭載してデータを集めることは、あくまでも最初のステップ。収集したデータの連携によりデータが意味をなすようにする。SAPはこの部分に取り組むという。

「IoTは現在、データのサイロ状態だ。ここを変えたい」(ウェッソン氏)

顧客の成功事例を別の企業に横展開

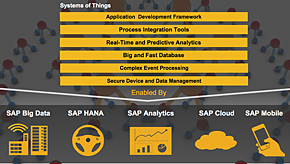

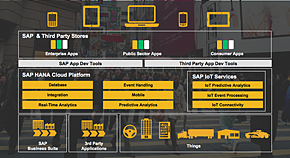

技術的には、SAPのインメモリデータベース「SAP HANA」を中心に、クラウド、ビックデータ、分析の各技術、それにSybaseとSycloの買収により獲得したモバイルソリューションが土台となる。HANAにより、過去データではなくリアルタイムのデータを利用できる。イベント処理、予測分析などSAPが開発するIoTサービスや、提携企業のデータ視覚化機能などによりデータのパターンを認識できるようにする。

ネットワーク側では2月末に業界最大手のEricssonと提携。モバイルネットワーク事業者によりAPIは異なるが、Ericssonの接続プラットフォームをフロントエンドとすることで、ほとんどのモバイルネットワーク事業者と接続できるという。

市場開拓戦略は、顧客とのCo-Innovationだ。現在SAPは、欧州と北米の5社と提携し、ソリューション開発を進めている。例えば、デンマークのポンプメーカー・Grundfosの場合、シャフトの途中で待ち時間が多いと温度が高くなり、故障につながりやすいことがデータから分かった。そこで、ポンプ内の振動を測定して故障を未然に防ぐソリューションを開発した。これにより、ポンプの稼働率や製品寿命が改善できるという。ドイツのビル向け水圧システムメーカーのKaeser Kompressorenの例では、遠隔からのモニタリングとデータ分析により故障予測を立てやすくし、メンテナンスを効率化できるという。スマートシティソリューションの一部となりそうだ。

このように、Co-Innovationは参加企業向けに特有のソリューションを構築するものだが、企業の間でアプリケーションの応用が可能だ。例えば、血液検査の遠心分離機などを製造する独GEA Westfaliaとのプロジェクトでは、遠心分離機も待ち時間が長くなると支障が出ることからGrudfosのアプリケーションを応用できるという。

より多くの顧客を獲得するために、まずはSAPがアプリケーションを多数構築し、サードパーティもHANA上でアプリケーションを構築できるようオープンな環境にしていく。ウェッソン氏のチームの目標は、アプリケーションの作成を容易にすることだ。これにあたって、SAPのPaaS(サービスとしてのプラットフォーム)「HANA Cloud Platform」、ストリームデータ分析の「Sybase Event Stream Processor」などをプラットフォームに、現在、アルゴリズム、サンプルコード、アダプタなどを開発しているところだという。時期としては、「2014年前半に最初のサービス(SaaS形式)を構築、後半にはサードパーティ向けのプラットフォームを提供したい」とウェッソン氏は述べる。

2020年に500億台の機器が接続

もちろん課題はまだある。真っ先に浮かぶのがプライバシーだ。これについては、「顧客がデータを持ち、誰がどのように自分のデータを使うのかを管理できるようにするのが良い。顧客はデータが意味をなすための手段として、我々サービス側を利用するという形だ」とウェッソン氏。プライバシーの難しさは、北米、欧州、日本と地域により規制が異なる点だ。さらには、データをどこで管理するのかの問題があり、問題をさらに複雑にしている。だが、匿名化と識別技術の組み合わせなど、懸念を緩和するための技術開発が少しずつ進んでいるという。

ウェッソン氏がもう1つ挙げたのが、システムが一部の大手企業により閉鎖されてしまう可能性だ。

「例えば、航空機のエンジンメーカーが外部にデータを公開しない場合、エンジンの温度とほかのシステムとの相関関係を分析できなくなる。運用効率を目的としたプロジェクトが完全なものとは言えなくなる」(ウェッソン氏)

災害対策については、「我々のソリューションはミッションクリティカルで使われることが多く、フォールトトラレント設計だ。災害対策はサービスとして考えている」とウェッソン氏は説明する。1つのリージョンに2つのデータセンターを設け、ある場所で自然災害が発生すると、もう1つのデータセンターがライブになるよう設計されているという。

IoTはすぐそこに迫っている。SAPでは2020年に500億台の機器がネットワークに接続すると予想。「保守的な見積もりだが、500億台という規模になればデータは爆発的に増加する。我々の目標は、爆発的なデータの一部を企業やコンシューマーの役に立つ形で提供すること」とウェッソン氏。世界的には日本やアジアが最もIoTに向けて整備されていると述べ、日本市場への期待をのぞかせた。

TechEdの会場には、スマート自販機が登場し、モバイル端末を利用したデモが行われていた。自販機がインターネットと接続することで、これまでは補充の必要のある、なしに関係なく定期的にスタッフが周回していたが、ネットワーク経由で在庫状況などをリアルタイムで管理できるため、補充の効率化を図ることができる。故障への対応も迅速になり、商機を拡大できるという。ユーザー向けには、NFC決済、パーソナライズ(これまでの購入履歴に基づき、ユーザーに合わせたお勧めや割引を提供するなど)、ソーシャルなどの機能を提供する。

関連記事

これが近未来のOne to Oneマーケティングか?:地元を巻き込み市民の心を射止めた、モントリオール交通局のモバイルサービス

これが近未来のOne to Oneマーケティングか?:地元を巻き込み市民の心を射止めた、モントリオール交通局のモバイルサービス

カナダのモントリオール市内で地下鉄やバスなどを運行する交通局が、市民をターゲットにユニークな取り組みを始めている。現地に飛び、関係各所に話を聞いてきた。 M2M市場のビジネス動向はいかに? IDCが分析

M2M市場のビジネス動向はいかに? IDCが分析

機器とネットワーク介して情報を授受し、ビジネスに活用する「M2M(Machine-to-Machine)」のビジネス動向について、IDCが調査結果を発表した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

人気記事ランキング

- 知らない番号でも一瞬で正体判明? 警察庁推奨アプリの実力を検証

- ZIPファイルの“ちょっとした細工”で検知停止 EDRも見逃す可能性

- M365版「Cowork」登場 Anthropicとの連携が生んだ「新しい仕事の進め方」

- AD DSにSYSTEM権限取得の脆弱性 Microsoftが修正プログラムを配布

- .NETにサービス停止の脆弱性 広範なアプリケーションに影響

- 生成AIで消えるのは仕事、それとも新人枠? 800職種のデータから分かったこと

- 偽のTeamsサポートで新型バックドアを設置 巧妙な手口に要注意

- Microsoft 365の新プラン「E7」は“AI盛り盛り”で99ドル E5にはない魅力は?

- 政府職員向けAI基盤「源内」、18万人対象の実証開始 選定された国産LLMは?

- もはやAIは内部脅威? 企業の73%が「最大リスク」と回答

ベンジャミン・ウェッソン氏。「人間には直感があるが、マシンにはない。人間とマシンが補完し合うことが理想」

ベンジャミン・ウェッソン氏。「人間には直感があるが、マシンにはない。人間とマシンが補完し合うことが理想」