「上司なし、評価はメンバーがお互いに」 そんな「管理ゼロ」組織は実現できるのか――ネットプロテクションズの挑戦(1/4 ページ)

「新卒を採用しても8割が辞めてしまう会社」から、「新卒入社後3年目までの離職率がゼロの会社」へ――。人材不足という大きな危機に正面から向き合い、粘り強く改革を続けた結果、若手が生き生きと働ける会社へと変貌を遂げたのが、後払い決済サービス大手のネットプロテクションズだ。

そんな同社が2018年度、「人事制度」と「オフィス環境」という、社員の働き方に大きく影響する2つの要素を抜本的にリニューアルした。それぞれのプロジェクトは別の担当者が主導し、特に内容をすり合わせたわけではないが、出来上がってみると、新たな人事制度と新オフィスのコンセプトは“怖いくらいにリンクしていた”という。

同社の新たな人事制度とはどのようなものなのか。また、働き方を変えるオフィス環境とはどのようなものなのか、同社は何を目指して新たな改革を踏み出そうとしているのか――。執行役員で人事を担当する秋山瞬さんと、オフィス移転プロジェクトリーダーの赤木俊介さん(atoneアトネグループ)に聞いた。

離職率が下がり、組織が若返ったことで生じた新たな課題

前述の通り、ネットプロテクションズは今や非常に離職率が低い。ここ5年ほど毎年10〜20数人の新卒採用を行ってきた結果、正社員約130人の半数を新卒入社1〜3年目の若手が占めるようになった。

組織が若返って活気が生まれるのは願ってもないことだったが、だからこその問題も起きた。マネジメントを担う人員が足りなくなったのだ。経験の浅い若手を起用するものの、やはり急にはうまくいかない。特に「人を評価する」という点で課題を抱える新任マネジャーが多かったという。

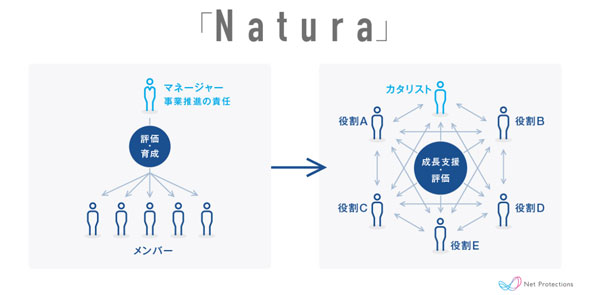

このような場合、一般的な会社であれば、新任マネジャーやその候補として選抜した一部の社員の育成を強化しようとするだろう。ところがネットプロテクションズは、「マネジャーという役割を解体する」という方向に舵をきった。

秋山さんによると、この発想転換のベースにあるのは「自律・分散・協調」によって成り立つ組織像だ。上司が指示・命令や保護を与え、部下が従い依存する、という上下関係をなくし、自律的な個人同士が助け合い、協力し合うようなイメージだろうか。

今後、マネジャーの役割の一部はチームメンバーが合議で選出する「カタリスト」と呼ばれる人が担当するが、その責任の範囲はかなり絞り込む。社員個人のセンシティブな情報や資金の采配という役割に限り、それ以外の機能はみんなで担い、特定のメンバーに負担が偏らないようにしようとしているのだ。

同時に、「評価」という活動の意味付けと手法も大きく見直した。これまでは目標管理制度(MBO:Management by Objectives)の下、「報酬を公正に配分するための評価」という側面が強かったが、新人事制度では評価は「成長支援」のためとし、毎月行う1on1を一人の上司ではなく、複数のメンバーが担当することにした。これにより、多くの社員が早いうちから評価やアドバイスをする側に立つ機会を持ち、マネジメント力を底上げすることを狙っている。

2018年の春から運用してみて、初めて評価者の立場に立ったメンバーが「思っていたより難しいものだ」と実感したり、その難しさを経験をした上で被評価者の側に立つとアドバイスの受け取り方も変わる、といった効果が出てきているという。

関連記事

「新卒の8割が辞めていく」 そんな企業を激変させた“新しい組織の形”

「新卒の8割が辞めていく」 そんな企業を激変させた“新しい組織の形”

5年前まで、新卒採用者の8割が辞めてしまうという悲惨な状態だったネットプロテクションズ。しかし地道な改革の結果、今では新卒がほとんど辞めなくなったばかりか、若手が大活躍しているという。いったい何が起こったのか。 「20人いた事業部のほぼ全員が辞めた」会社が離職率0%に なぜ、トークノートは人が辞めなくなったのか

「20人いた事業部のほぼ全員が辞めた」会社が離職率0%に なぜ、トークノートは人が辞めなくなったのか

離職率が50%を超えたにもかかわらず、「変化が激しいベンチャーの世界では、価値観が合わずに辞めていくのは仕方がない」と考えていたトークノートの社長は、なぜ考えを変えたのか。どんな方法で離職率0%を達成したのか。 スクラムに最適化した「オフィス」で働き方はどう変わったか エウレカ新オフィスで仕事がはかどる理由

スクラムに最適化した「オフィス」で働き方はどう変わったか エウレカ新オフィスで仕事がはかどる理由

スクラム開発の導入で働き方が大きく変わったエウレカが、移転を機に「オフィス」をスクラムに最適化。隅々までスクラムの考え方が反映されたオフィスで、働き方はどう変わったのか。 Phone Appliの新オフィスが“キャンプ場”になったわけ

Phone Appliの新オフィスが“キャンプ場”になったわけ

会社が成長し、スタッフが増えて行くに従ってコミュニケーションの壁ができ、離職率が上がってしまった――。コミュニケーションサービスを提供する会社が直面したこんな危機に、社長はどう立ち向かったのか。 請負型マインドからの「脱出」――DMM.comラボの情シスがスクラム開発に挑戦した理由

請負型マインドからの「脱出」――DMM.comラボの情シスがスクラム開発に挑戦した理由

DMM.comグループの1社として、主にシステム企画や開発・運用を手掛けているDMM.comラボ。同社情報システム部では、スクラム開発などの新たな方法論を採用しながらさまざまなシステムの内製に取り組み、これまでの「請負型」情シスからの脱皮を図っている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング

ネットプロテクションズの執行役員で人事を担当する秋山瞬さん

ネットプロテクションズの執行役員で人事を担当する秋山瞬さん 新人事制度「Natura」におけるカタリストと他のメンバーの関係(プレスリリースより)

新人事制度「Natura」におけるカタリストと他のメンバーの関係(プレスリリースより)