株主総会のオンライン化、立ちはだかる“法律の壁” 先駆者・富士ソフトの挑戦記:決議無効のリスク(1/2 ページ)

株主総会の季節がやってきた。しかしコロナ禍の今年は、例年とは様相が異なる。多くの人が集まるイベント開催が制限される状況で、株主総会についても各社苦慮していることであろう。経済産業省や法務省は、株主総会の在り方について、ガイドラインやQ&Aを公開している。そこでは、オンラインでの株主総会の在り方についても触れられている。つまり、株主がリアルに会場に集う従来の開催方法ではなく、オンラインでの参加や出席を実現する方法も指南しているのだ。

主務官庁がガイドラインを提示しているのだから、各企業は、このガイドラインに従って感染拡大防止の観点から粛々とインターネット株主総会を開けばいいのだろうと考えがちだが、事はそう単純ではない。リアル株主総会を置き換える形でのインターネット株主総会の開催は、決議の無効や取り消しのリスクと向き合う覚悟が求められる、極めて高度な経営判断を必要とする話なのだ。3月13日にインターネット株主総会を実施した富士ソフトにその内幕を聞いた。

出席と参加の違いを知る

富士ソフト総務部部長の赤松理氏は「株主が議事進行を傍聴できるライブ配信は、以前から実施していた。しかし今回は、現下の状況で株主が『インターネット出席』できる形で開くことを経営陣が決断した」と説明する。

インターネット出席というのは、株主が質疑応答と議決権の行使をネットなどの手段を利用して、リアルタイムに実行できる方法を指している。富士ソフトは今回、株主がリアルに出席できる株主総会を同社の秋葉原ビルで開催し、その株主総会にリモートで出席可能な仕組みを用意することで、インターネット出席を実現した。

では、インターネット出席とは具体的にどのような状況を指すのであろうか。ネット経由で株主総会に向き合う場合、そこには参加と出席という異なる2種類の考え方がある。インターネット株主総会を語るには、この違いを明確に知っておく必要がある。

リアル株主総会では、株主に対し、事前に郵送やオンライン投票などの手段で議決権の行使を依頼し、株主総会の当日には、決議が事実上成立している、というのが普通だ。仮に企業側が、議事進行を傍聴可能な形で一方通行のライブ配信を実施している場合、株主は、事前に議決権を行使した上で、配信を傍聴することになる。これを「参加型のインターネット株主総会」と定義している。株主の中には質問を希望をしたり、動議を持ち出したりしたい人もいるであろう。そのような人に対しては、企業側は「会場に出向き『出席』してください」と告知することになる。

一方の「出席型」は、同じライブ配信を行うにしても、自宅などで議事進行を傍聴する株主にも、会場に足を運んだ株主と同じ条件で、議決権行使と質問の手段を用意することをいう。富士ソフトの株主総会は、この議決権行使と質問の手段を用意したことで、リモート出席を実現できた、というわけだ。同社が「インターネット出席を実現した」と胸を張るのは、この点が単なる参加とは異なる部分であり、先進的な事例だからだ。

電話による質疑応答の仕組みを用意

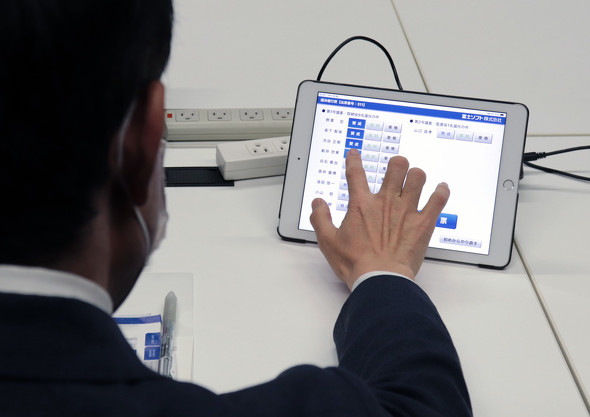

富士ソフトは「インターネット出席を実施する数年前から、会場にiPadを株主の人数分設置し、会場内のWi-Fiに接続したiPadを使って、その場で電子的に議決権を行使できる仕組みを導入していた」(赤松氏)という。今回はこの仕組みを拡張し、会場外からネットを経由してリモートでiPadで議決権を行使可能にした。株主は自宅などから、ライブ配信を傍聴しながら手元のiPadで投票できる。

逆に言うと、数年前からこのiPadの電子投票システムを構築していたこともあり、今回、インターネット出席の導入がスムーズに行えたともいえる。旧態依然とした、郵送などによる投票と会場での拍手による決議(議長が、採択時に株主に拍手を促し「異議なしと認めます」という形式主義的な手法)を実施している企業の場合は、このような電子採決システムの導入から始めなくてはならないため、その分ハードルが高くなり、出席型のインターネット株主総会の開催は、それなりのコストと時間が必要になるであろう。

ただ、そのような富士ソフトですら、出席型のインターネット株主総会決行の決断は簡単なものではなかったようだ。

関連記事

いま、総務部門から「DX」を始めるべき理由

いま、総務部門から「DX」を始めるべき理由

新型コロナで大きく変わった企業環境。テレワークの導入やオフィス構築、従業員管理など、企業にはさまざまな課題が新たに課されている。こうした課題を解決するための最前線に立つのが「総務」だ。いま、総務担当者が考えるべきこととはどういったことなのか? 『月刊総務』の編集長である豊田健一氏の新連載。 契約書を全面電子化へ LINEの挑戦

契約書を全面電子化へ LINEの挑戦

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、在宅勤務を推奨してきたLINE。しかし押印担当者は毎日出社を余儀なくされていたという。そこで契約書の電子化を進めたが、大きな課題も見えてきた。 「出社する意味とは?」「作業机が激減?」 コロナ後のオフィスに起きる重大変化

「出社する意味とは?」「作業机が激減?」 コロナ後のオフィスに起きる重大変化

新型コロナの影響でリモートワークが増加した。今後、オフィスに出社する目的は変化するかもしれない。「コロナ後」のオフィス像とは? テレワーク普及で企業の「スペース」はどうなる? 変わりゆく“空間の使い方”

テレワーク普及で企業の「スペース」はどうなる? 変わりゆく“空間の使い方”

物置きシェアサービスのモノオクは、オフィス縮小ニーズを想定し、法人向けに荷物の保管・撤去サービスを始めた。オフィス縮小などのニーズ拡大が見込まれる一方、“使わないスペース”も増えているという。企業や店舗が持つスペースに、何が起きているのか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング