しまむら「テレビCMをゼロへ」 ネット広告との“信頼感の逆転現象”:本田雅一の時事想々(1/4 ページ)

インターネットが生まれ、さまざまな情報が流れ始めると、ネットは“いかがわしい”情報であふれかえるようになった。

「ネットで拾った情報なんだけどね」

……と話し始めるときは大抵、話し手側も内容について話半分ということをほんのりと伝えたいときだ。いや「だった」というべきか。

無論、ネットの世界にうごめいている魑魅魍魎(ちみもうりょう)の怪しい発信源は、むしろ増えているものの、一方でネットの方が信頼できる場合も多くなっている。

確かなものといかがわしきもの。ネットとリアルが持つ信頼性へのイメージは、むしろ逆転してきているのかもしれない。

信頼感の逆転現象が進んでいく

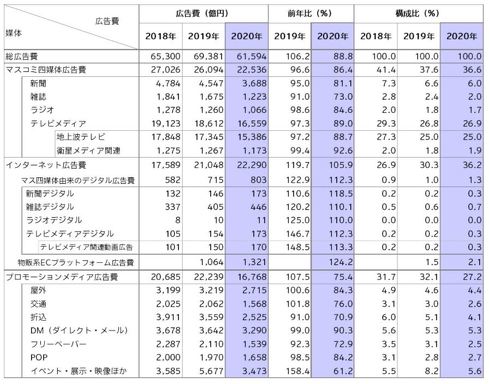

紙の雑誌を支えてきた広告出稿が激減した(といっても、まだ日本は減少時期は米国などより遅かったのだが)ことで、ファッション、ライフスタイル系のメディアは壊滅的な打撃を受けるようになった。

素晴らしい写真や、各ジャンルの一流と触れ合い続けることで得られてきた知見を基にしたすてきな記事の数々は、雑誌をめぐるお金の循環が弱まってくれば、少しづつ衰退へと向かわざるを得なくなっていく。

かつてならば、誰もが憧れるメディア、あるいは権威あるメディアで記者、編集者、ライター、フォトグラファーとして参加することそのものがハードルであり、メディアの制作に関わることがキャリアの一つになっていた。

いわば、そうしたコミュニティーでの経験を積み重ねることが、キャリアとしての確かさを証明する名刺がわりになっていたともいえる。

しかし今や、世の中の中心は紙の雑誌をほとんど読まない人たちへと切り替わりつつある。彼らは幼少期からパソコンに触れ、学生時代にはスマートフォンもタブレットも使うことが当たり前だった世代だ。

彼らにとって、どんなにすてきだったメディアも自分ごとではなく、そこで取り上げられている情報も、どこか自分ごとだとは思えない。

権威あるメディアを通じて生まれてくるものに、何らかの確かさがあるのだろうと思いつつも、そこには自分ごとではないがゆえの疎遠さも感じている。

いかがわしい、というと言い過ぎだろうが、スマートデバイスが当たり前の中で、ネットの情報に触れてきた世代にとっては、もっと身近な発信者のほうが共感するようになってきている。

いわば信頼感の逆転現象のようなものが、ネット社会の成熟とともに進んでいくのではないだろうか。なぜならネットワーク化された社会の方が、信用の背景となる情報を数値化しやすいからだ。

関連記事

日本の賃金、低すぎる? 国際比較と春闘の推移から考える“豊かな日本の残像”

日本の賃金、低すぎる? 国際比較と春闘の推移から考える“豊かな日本の残像”

日本の平均賃金の相対的な下落が止まらない。諸外国との比較による低下が指摘されて久しいが、主要先進国(G7)の中で最下位である。本記事では、日本の賃金について国際比較と春闘の推移から考える危惧を解説する。 リモートだと「部下の仕事ぶりが見えない」問題を解決する、人事評価・賃金制度の作り方

リモートだと「部下の仕事ぶりが見えない」問題を解決する、人事評価・賃金制度の作り方

リモートワーク体制の人事評価の問題として、しばしば挙げられるのが「部下の仕事ぶりが見えない」という点だ。原因は何なのか、どのような人事評価・賃金制度を用意すればいいのか。 「昇格機会は多い方がいい」「優秀な現場でOJT」──なぜ失敗? 良かれと思った人事施策の落し穴

「昇格機会は多い方がいい」「優秀な現場でOJT」──なぜ失敗? 良かれと思った人事施策の落し穴

あらゆる人事施策には、メリットとデメリットがあります。他社にとっては良い施策でも、自社で導入してみると合わなかったということも起こり得ます。今回は、等級・役職に対する「昇給機会は多い方が良い」という誤解と、OJTに対する「優秀なプレイヤーの背中を見て学ぶのが良い」という誤解について、事例をもとに原因と対策をお伝えします。 若手社員も「ジョブ型雇用」の対象にすべきか? それとも“日本的育成”を続けるべきか?

若手社員も「ジョブ型雇用」の対象にすべきか? それとも“日本的育成”を続けるべきか?

前回までは、ジョブ型雇用の基盤となる、ジョブ型人事制度について詳しく解説をしてきました。今回からは、人事制度よりも広範な視野から、日本企業にジョブ型雇用を定着させる上で重要な論点を見ていきます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング