「5兆円や6兆円で満足する男ではない」と孫社長 金の卵の製造業とは?(2/3 ページ)

復活したソフトバンク・ビジョンファンド

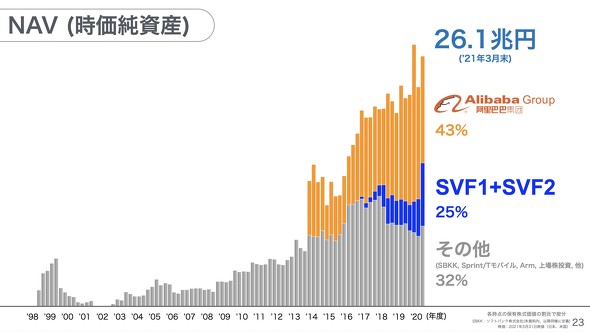

その軸になるのは、ソフトバンク・ビジョンファンド(SVF)だ。ソフトバンクGが保有する株式価値の合計は26.1兆円まで増加しているが、一時その6割を占めたアリババ株の比率は43%まで低下。代わりにSVFの比率が大きく増加し25%に達した。

20年度の成績は絶好調だ。1兆8400億円もの損失を出した19年度から一転、20年度は6兆3575億円もの投資損益を上げた。ファンド組成からの年平均内部リターン(IRR)は実に22%にも上る。

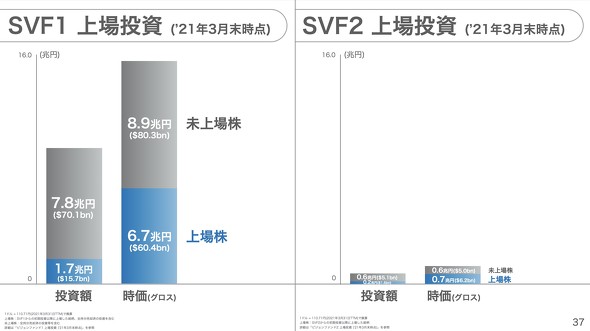

サウジアラビア王族などから多額の資金を調達し鳴り物入りでスタートしたSVF1号とは違い、持ち株の大幅な下落を受けた影響で、SVF2号は外部からの資金が集まらない状態でのスタートとなった。10兆円を集めたSVF1号に対し、自己資金のみのSVF2号は3兆円規模。しかし20年度の積極的な投資が功を奏し、年平均内部リターンは119%に達している。

SVF1号、2号を合わせて、ソフトバンクGの出資分と成功報酬を合わせた同社取り分の年平均内部リターンは43%となった。ソフトバンクは創業以来、米ヤフーやアリババなどの投資を成功させてきたが、過去の投資についての投資利回りを計算すると年率43%だったという。「偶然だが、43%の男と、ちょっとくらい胸を張りたい」(孫氏)

SVF2号では外部からの出資は集まらなかったものの、現時点では積極的に資金を調達する方針はない。資産売却プログラムに沿って現金化を進めた結果、10兆円近い手元資金を持っているからだ。「手元資金だけで投資に困らない。今の時点では、手持ち資金だけで粛々と続ける。SVF1号のエグジットも出てくるので、自分たちの資金で回転していけるような状況に今は変わってきた」(孫氏)

関連記事

9000億超の赤字 結局、ソフトバンクの経営は本当に危ういのか

9000億超の赤字 結局、ソフトバンクの経営は本当に危ういのか

ソフトバンクが巨額の企業買収や投資を行う場合、デットファイナンス、つまり借入金によって資金を調達してきた。なぜソフトバンクは年間数千億円にもなる利息を支払いながら、株式ではなく有利子負債によって買収や投資を進めるのだろうか。 「孫正義氏はアリババへの投資で運を使い切った」中国メディアが分析するソフトバンク低迷の要因

「孫正義氏はアリババへの投資で運を使い切った」中国メディアが分析するソフトバンク低迷の要因

ソフトバンクグループ(SBG)の孫正義会長兼社長が6月25日、中国EC最大手のアリババの取締役退任を表明した。5月にはアリババ創業者のジャック・マー氏が、SBGの取締役を退くと発表。一方SBGは、2020年3月期の連結決算で過去最大の最終赤字を計上しており、中国メディアでは「孫氏はアリババへの投資で運を使い果たした」という辛辣な分析も出ている。 ソフトバンクG、上期純利益1兆8832億 AIへの投資強調

ソフトバンクG、上期純利益1兆8832億 AIへの投資強調

ソフトバンクグループ(G)が11月9日に発表した2020年4-9月期決算は、当期純利益が1兆8832億円となり、前年同期の4216億円から4.5倍に増加した。ビジョン・ファンドの投資事業が改善。前半期では215億円のマイナスとなっていた投資損益は、1兆3901億円へと回復した。 IPOを選ばなくなったスタートアップ

IPOを選ばなくなったスタートアップ

時価総額が10億ドル(約1000億円)を超えていながら上場しない、いわゆるユニコーン企業が話題になって久しい。そこまでいかなくとも、IPOをゴールとせず、未上場のまま資金調達を進めるスタートアップが、国内でも増えている。 Slackも活用、「直接上場」がIPOよりも優れているワケ

Slackも活用、「直接上場」がIPOよりも優れているワケ

近年、注目を集めている金融商品取引所への上場方法が「直接上場」という手法だ。世界的に一般的な手法である「IPO」と比較すると、直接上場は新株の発行(資金調達)を伴わない点で違いがある。直接上場のメリットはどのようなものがあるのだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング