りそなHD南昌宏社長が語る「銀行の枠を超えるための組織改革」 異業種から人財を積極採用:りそなHD南昌宏社長インタビュー【後編】(1/2 ページ)

りそなホールディングス南昌宏社長インタビューの前編「DXで先端を走るりそなHD 南昌宏社長が展望する『リテールトップへの道筋』」では、リテール(中堅・中小企業+個人向け金融)ナンバー1の実現に向けた銀行改革の流れを振り返った。

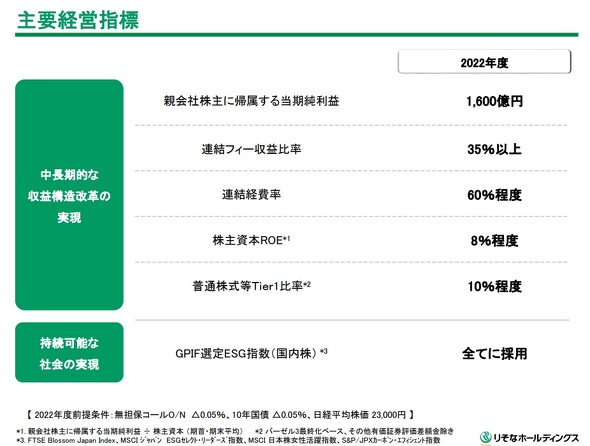

後編では、5年後、10年後のりそな銀行の姿を探っていく。その指針となる昨年5月に発表した「中期経営計画(2020年度〜22年度)〜レゾナンスモデルの確立〜」によれば、銀行業務の既存領域の差別化による「深掘」と、脱銀行に向けての「挑戦」が描かれている。

南昌宏(みなみ・まさひろ) 1989年に埼玉銀行に入行。2013年にりそな銀行経営管理部長、17年りそなホールディングス執行役、20年4月から、りそなホールディングス社長。和歌山県出身。55歳(撮影:タカハシアキラ)

南昌宏(みなみ・まさひろ) 1989年に埼玉銀行に入行。2013年にりそな銀行経営管理部長、17年りそなホールディングス執行役、20年4月から、りそなホールディングス社長。和歌山県出身。55歳(撮影:タカハシアキラ)「深掘」と「挑戦」

戦後、数十年以上続いてきた預金を集めて企業に貸し出し、その利ザヤで利益を出す間接金融のシステムが通用しなくなりかけている現在、りそなグループは新たな儲(もう)け先を探さなければ生き残れない時代に突入してきている。金融界を取り巻く環境が大きく変化している状況で、この計画を実現する上で参考になるものは何もない。

南社長はまず「深掘」について、「りそなグループは商業銀行でありながら、不動産、信託を併営し、年金運用も50年の実績がある。ほかの銀行にはないこの特徴を掛け算すれば差別化を図ることができる」と自信を示す。

「挑戦」の領域では、「金融構造が大きく変化している中で、新しい分野に出ていかなければならない。そのためには、これまでの『単一民族』である銀行の発想を変え、オープンな考え方を重要視して、内にとらわれない枠を超えた発想で目線を大きく変える必要がある。そうでないと、コロナ禍で高度化、多様化したお客さまのニーズには答えられない」と危機感をあらわにする。

しかし、この答えを見つけるだけの能力を備えた人材が銀行の中にいなければ挑戦は不発に終わる。店舗を通じてリアルの良質なデータに加えて、「グループアプリ」などネットによる高頻度・大量のデータを集められても、これを分析して生かせる人がいなければ宝の持ち腐れになってしまう。そこで打ち出したのが、初めての試みともいえる異業種からの優秀な人材の積極的な活用だ。

19分野のプロを養成

南社長は「銀行はこれまで支店長になるのを目指して頑張る組織だった。だが、これからは人財の多様性と専門性が重要になる。この4月に定めた新しい人事制度では、19のプロフェッショナル分野を定め、M&A(企業の買収・合併)や不動産、デジタル、データサイエンスなどの人財を外部から集めて、それぞれの分野のプロを養成する。

これまでの同質な銀行の組織社会ではイノベーションは生まれない。時間との勝負なので、人財を『集めて、揺さぶる』ことにより新しい価値が生まれる。個々人の市場価値が企業の競争力を決める時代になっている」と話す。

前編で触れたグループアプリの開発とその後のメンテナンスでは、社外の人材が大きく貢献している。

「このアプリは世界的に有名なチームラボ(東京都千代田区)などともコラボして作った。このほか、われわれのキャッシュレス・プラットフォームと呼ばれているシステムも、12のフィンテック企業とコラボしてバックヤードを組んだ。当社の発想だけではできないことを他社とコラボして実現するのは、エコシステムと呼ばれている。異業種の力を借りてシステムのバージョンを上げていく。こうしたオープンなプラットフォームの中から新しいビジネスが展開してくる」と社外人材活用の必要性を訴える。

外の知見と融合

南社長はさらに「アジャイルと呼ばれる機動的な開発手法により、グループアプリが導入されてから3年半の間に800カ所以上も修正が加えられている」と明かす。大手銀行のトップから「アジャイル」というITの専門家が使うような単語も飛び出した。「アジャイル」とは、仕様の変更要求などに素早く対応することだ。変化の激しい銀行業界では、俊敏に対応できなければ、導入したシステム、アプリが使い物にならない表れだ。

「社内教育も加速しているが、今の時点で勝負しているのは、外の高度な知見と融合することで、この分野のりそなとしての組織能力を短い期間でいかに上げるかが非常に重要なポイントだ。外部の優れた人材を使ってどんどんと変化させ、その文化を組織の中にも根付かせていきたい。そのことが、結果としてフェース・トゥ・フェースのリアルサイドの価値の引き上げになる。もう一つはデータをいかにマネタイズしていくかもポイントだ」と述べ、外部人材の活用が銀行員の意識を大きく変えることに期待している。

中期経営計画では「3年後には全員コンサルティング体制へ」を掲げている。これまでの金融機関の基本業務だった、預金を集めてきて、個人や企業に貸し付ける金融仲介機能だけでなく、顧客との高頻度、広範囲のデジタルデータとリアルとの融合により、新たな気付き、タイムリーな交渉機会、コミュニケーションの進化ができるとしている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング