2人に1人は不眠症? 「世界一眠れない日本のビジネスパーソン」がつくられていく構造的な理由:スピン経済の歩き方(4/5 ページ)

誤ったイメージが広がった!?

さて、そこで気になるのは、なぜ日本では「睡眠薬代わりの飲酒」がここまで普及をしてしまったのかということだろう。

まず大きいのは、「睡眠薬へのアレルギー」だ。日本では明治・大正期から不眠症が問題となっており、それに伴い睡眠薬も流通していたが、自殺への使用や健康被害が相次いだため「怖い薬」といったネガティブなイメージが強くこびりついてしまったのだ。

例えば、カルモチンは太宰治、芥川龍之介などが自殺を用いた。昭和のスター、田宮二郎も猟銃自殺をする前には、睡眠薬を用いて自殺した。また、睡眠薬を服用した未成年が奇行・非行に走るなどの社会問題も起きた。

こんな恐ろしい薬を飲むくらいなら「自力で解決してやる」という人が増えるのは当然だ。だから、昭和の時代から現在にいたるまで、不眠症になってもすぐ病院に駆け込む人は少ない。

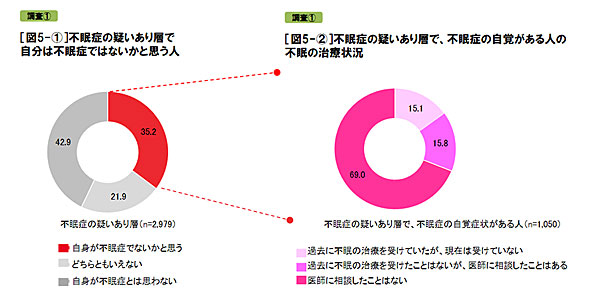

実際、冒頭のMSDの調査でも、不眠症の自覚症状のある人であっても、約7割が「医師に相談したことはない」(69%)と回答している。40年近く不眠状態であることを明かした松本人志さんも病院に行っていないと言っていた。

そこに加えて、日本人が不眠症をなかなか他人に相談できないのは、「不眠症=繊細な人がなる病」という誤ったイメージが昭和の時代に広まって、多くの日本人がいまだにそれを引きずっているからではないか、と個人的には思っている。

例えば、1962年にある音響機器メーカーが、不眠症に悩む人向けに、雨垂れのような音を出して眠りを誘う「スリーピングトーン」という安眠器を発売した。米国で2万台の買い手がついたということで、「読売新聞」でも大きく取り上げられたのだが、注目すべきはそこで製造元の社長が語った内容だ。

「わたしのようなガラッパチや肉体労働者には夜眠れないなんていう人はまずおりません。いうなれば“上流社会”のゼイタク人種――ひまをもてあます有閑マダムとか。あ、これは失礼。それからまた神経質な人とか。みてごらんなさい戦争中に不眠症の人なんかいなかったでしょうに」(読売新聞 1962年11月16日)

不眠症対策ビジネスをしておきながら、なんと偏見に満ちた発言だとあきれるだろうが、当時はこういう見方が一般的だったのだ。その後、80年代からサラリーマンの過労死やうつが深刻な社会問題になっていくが、「繊細な人がなる病」という基本的なイメージに大きな変化はない。

そう考えると、働き盛りのビジネスパーソンはなかなか自分の不眠症を受け入れられないのも納得ではないだろうか。「繊細な人がなる病」であることを認めてしまうと、自分は「心の弱い人間」だと認めることになるからだ。

関連記事

「世界一勤勉」なのに、なぜ日本人の給与は低いのか

「世界一勤勉」なのに、なぜ日本人の給与は低いのか

OECDの調査によると、日本人の平均年収は韓国人よりも低いという。なぜ日本人の給与は低いのか。筆者の窪田氏は「勤勉さと真面目さ」に原因があるのではないかとみている。どういう意味かというと……。 なぜ「プリウス」はボコボコに叩かれるのか 「暴走老人」のアイコンになる日

なぜ「プリウス」はボコボコに叩かれるのか 「暴走老人」のアイコンになる日

またしても、「暴走老人」による犠牲者が出てしまった。二度とこのような悲劇が起きないことを願うばかりだが、筆者の窪田氏は違うことに注目している。「プリウスバッシング」だ。どういう意味かというと……。 7割が「課長」になれない中で、5年後も食っていける人物

7割が「課長」になれない中で、5年後も食っていける人物

「いまの時代、7割は課長になれない」と言われているが、ビジネスパーソンはどのように対応すればいいのか。リクルートでフェローを務められ、その後、中学校の校長を務められた藤原和博さんに聞いた。 トイレ界のスタバを目指す! 東南アジアに広がる「1回33円」の有料トイレ

トイレ界のスタバを目指す! 東南アジアに広がる「1回33円」の有料トイレ

タイやベトナムなどで、有料の公衆トイレが人気を集めている。運営しているのは、スイスの会社「ミスター・ルー」。1回33円の有料トイレはどんなところなのか。共同創業者の2人に話を聞いた。 「ガーガー」音はどうすればいいのか 頭を突っ込む「防音グッズ」が面白い

「ガーガー」音はどうすればいいのか 頭を突っ込む「防音グッズ」が面白い

いびきの「ガーガー」音に悩まされている人も多いのでは。そんな悩みを抱えている人向けに、防止グッズがたくさんある。ちょっと調べたところ、防止ではなく、防音グッズも。どんな商品があるのかというと……。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング