本命企業に“冷めた”――新卒で「蛙化現象」が起きるワケ(1/2 ページ)

就職活動における「蛙化現象」が、問題として顕在化してきた――。

蛙化現象とは本来、恋愛において片思いしている相手から好意を向けられた際、好きだったはずの相手に嫌悪感を持ってしまう現象のことを言う(なお、解釈には諸説ある)。近年就活のシーンでも「内定や入社前後に学生のモチベーションが急激に下がる現象」を指すワードとして使われるようになったという。

熱心に就活をしていたのに、いざ内定が出ると意欲が低下する――そんな学生には、どのような心境の変化が起きたと考えられるだろうか。またモチベーションが低下した学生・新卒に、企業はどのようなアプローチをすればいいのか。

リクルートマネジメントソリューションズ(東京都港区)が、「2024年新卒採用 大学生就職活動調査」の結果を発表。就活における「蛙化現象」はなぜ起こるのか、学生の心理的背景と、企業が取るべき対策を明かした。

やっぱり違うかも……新卒の「蛙化現象」なぜ起こる?

内定や入社前後にモチベーションが低下する蛙化現象の背景には、内定をきっかけとした不安や、入社が納得できていない状態があるという。

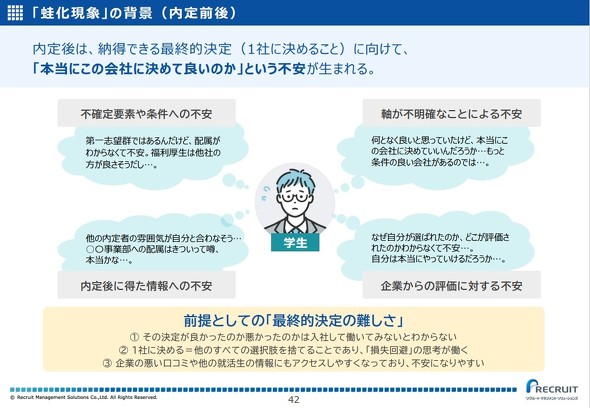

内定前後の蛙化現象のケースでは、内定をきっかけに「本当にこの会社に決めて良いのか」という不安が生じる。この時の不安は大きく4種類ある。

(1)不確定要素や条件への不安(第一志望ではあるが、配属先や福利厚生を心配している)

(2)内定後に得た情報への不安(他の内定者と合わなさそうという心配や、〇〇部署はキツいらしいとのウワサに不安を感じている)

(3)軸が不明確なことによる不安(本当にこの会社でいいのだろうかという不安を抱えている)

(4)企業からの評価に対する不安(自分のどこが評価されて内定がもらえたのか分からず不安を感じている)

前提として、入社の意思を固める最終決定の難しさは、今に始まったことではない。リクルートマネジメントソリューションズは以下のように分析する。

「これまでも『決定が良かったのか悪かったのかは働いてみないと分からない』『1社に決めるということは、他の全ての選択肢を捨てることになるため、利得より損失回避の思考が働く』という難しさがありました。昨今はこれに加えて『企業の悪い口コミや他の就活生の情報にアクセスしやすくなっていることで、不安になりやすい』という、現代ならではの不安要因も増えたのではないでしょうか?」(HRアセスメントソリューション統括部 橋本浩明研究員)

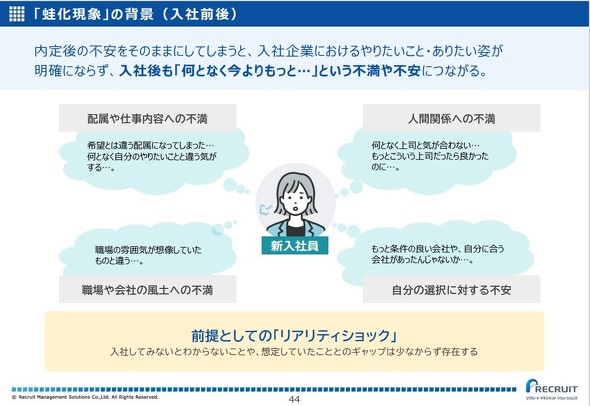

一方、入社前後の蛙化現象のケースでは「できるだけ自分に合う条件の会社を選びたい」という気持ちから発生する以下4種類の不満や不安が考えられる。

(1)配属や仕事内容への不満(希望とは違う配属になったことへの不満)

(2)職場や会社の風土への不満(職場の雰囲気が想像とは違っていたなどの不満)

(3)人間関係への不満(上司や同期、一緒に働く人と気が合わないことの不満や不安)

(4)自分の選択に対する不安(もっと自分に合う会社があったのではと後悔している)

この時の新入社員は、入社をきっかけとしたリアリティーショックが起きている。期待していたことと、入社してみないと分からなかった部分とのギャップが発生しているのだ。

「やりたいことやありたい姿が明確になっていて、それに向けて積極的な理由で転職などを検討することは決して悪いことではありません。しかし、それらがハッキリしないまま、何となく感じる『今よりもっといい職場・仕事があるのでは?』という不安や不満から、入社後の早期離職につながるのは望ましいことではありません」(橋本研究員)

内定後の不安をそのままにして納得できていない状態で入社することは、入社後の「何となくもっといい職場・仕事があるのでは?」という不安や不満につながってしまう。同社は、入社後のスムーズな適応のためにも「内定から入社直後の期間が重要だ」と話す。

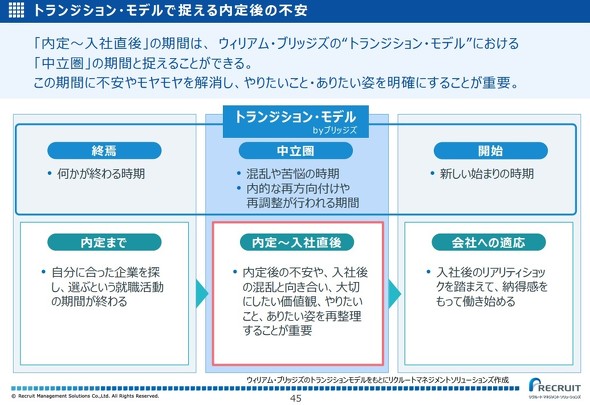

「内定〜入社直後」の期間は、 米国の人材コンサルタント、ウィリアム・ブリッジズが提唱する「トランジション・モデル」における中立圏の期間にあたる。

中立圏とは混乱や苦悩の時期、内的な再方向付けや再調整が行われる期間のこと。就活に置き換えると同期間は「内定後の不安や入社後の混乱と向き合い、大切にしたい価値観ややりたいこと、ありたい姿を再整理する期間」となる。

学生の不安を取り除き、一人一人が持つ価値観やありたい姿に寄り添える企業こそ、学生・新卒の心をつかみ続けられるといえるだろう。

では、企業は具体的に、どのような取り組みを行うべきだろうか。

関連記事

「競争したくない」 新入社員は日々、どんな気持ちで働いているのか

「競争したくない」 新入社員は日々、どんな気持ちで働いているのか

「やる気が感じられない」「出世欲がない」――など、ビジネスパーソンが「最近の若者は〜」と嘆く声をよく聞くが、本当にそうなのだろうか? 「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

「管理職になりたくない」 優秀な社員が昇進を拒むワケ

昨今は「出世しなくてもよい」と考えるビジネスパーソンが増えている。若年層に管理職を打診しても断られるケースが見受けられ、企業によっては後任者を据えるのに苦労することも。なぜ、優秀な社員は昇進を拒むのか……。 「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

昨今「管理職になりたくない」「管理職にならない方がお得だ」――という意見が多く挙がっている。管理職にならず、現状のポジションを維持したいと考えているビジネスパーソンが増えているが、管理職登用を「辞退」するのは悪いことなのだろうか……? 指示ナシ組織で中間管理職を救え! 「忙しすぎ問題」の背景に2つの元凶

指示ナシ組織で中間管理職を救え! 「忙しすぎ問題」の背景に2つの元凶

「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観

「ホワイト離職」現象が、メディアで取り沙汰されている。いやいや、「ホワイトすぎて」退職って本当? 変化する若者の仕事観を考える。 時短勤務や週休3日が「働く母」を苦しめるワケ 働き方改革の隠れた代償

時短勤務や週休3日が「働く母」を苦しめるワケ 働き方改革の隠れた代償

男性育休の促進、時短勤務やテレワーク、フレックスタイム制といった従来の制度をより使いやすくする動きが進んでいる。子育てをしながら働き続けるためのオプションが増えるのは良いことだ。しかし一方で、「これだけの制度があるんだもの、仕事も子育ても頑張れるでしょ?」という圧力に、ますますしんどくなる女性が増えてしまう可能性も。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング