PBRをいかに高めるか レゾナック、NECの好例から探る:ROIC経営が企業を変える(1/3 ページ)

連載:ROIC経営が企業を変える

企業価値(PBR)向上が日本企業にとって喫緊の経営アジェンダとなる中、企業の資本効率や事業の収益性を表す「ROIC」を経営指標に活用する「ROIC経営」に注目が集まっています。ROIC経営を成功させる要因や課題は何なのでしょうか。アビームコンサルティングの担当チームが解説します。

企業の資金調達に要するコストなどを指す「資本コスト」。近年、東証による「資本コストや株価を意識した経営」などの要請を受け、企業はPBR(株価純資産倍率)やROIC(投下資本利益率)を意識した資本コスト経営が求められている。

これまでの2回にわたる連載では、ROIC経営をうまく活用してPBRを高めている企業の傾向として、(1)事業ポートフォリオの組み替え、(2)現場KPIの厳選と徹底、(3)知的資本の投資効果追求、(4)連結経営管理のデータインフラ整備が行き届いていること――を紹介した。

とはいえ、これらは結果論であり、現状できていない企業がそのレベルにたどり着くことは容易ではなく、企業実務上は理屈通りには進まないこともまた事実である。

最後となる第3回は、アビームコンサルティング執行役員 プリンシパル 製造ビジネスユニットの藤田欣哉氏が解説。高PBR実現に向けた実務上の課題と処方箋をもう少し掘り下げていきたい。

高PBR実現に向けた企業努力の現状

昨今の東証や投資家などによる「外圧」を受けて、PBR=ROE×PERの両者を引き上げる努力は各社とも相応に重ねている。

ROEについては、小手先と見られがちな財務レバレッジの引き上げや非事業資産の収益貢献を除いては、持てる事業群の純粋な「稼ぐ力」としてのROICを高めるしかないが、オムロンや日立製作所のような先進企業に倣い、多くの企業が美しいROICツリーを描き、ROIC向上に向けたアクションアイテム(戦略施策)とKPIを設定し、着々と実行しているように見える。

しかし実態は、方程式通りにROICが上がらない、個別KPIの達成も追っているが、こちらを立てればあちらが立たず、というケースも多い。

PERについては、ROIC以上に悩みを抱えるCFOが多い。典型的なのは、自社では真っ当な経営をしているつもりなのに、「見えない資産」について投資家に理解してもらえないという悩みである。具体的には、次のような声が挙がっている。

- 蓄積された知的資本の価値を分かってもらえない(バランスシートに載らない部分はなおさら)

- コングロマリットによるシナジー(プレミアム)が確かにあるのに、理解してもらえない

- 個々の事業の秘めた成長性を説明するのに重要情報に触れる必要があるため開示が難しく、結果、株主が理解できる範囲での説明ができない

ROIC(稼ぐ力)を高めるには

ROICを高めようとしたとき、日本企業が直面しがちな壁は大きく2つある。

1つは、組織のサイロ化が招く部分最適化と行動品質のバラツキである。いかに美しいROICツリーで個別組織・機能のKPIに分解したとしても、各KPIを個別に高めることが、必ずしも全社のROICを高めるわけではない。一時高められたとしても、リバウンドしてしまう場合も多く、個人による行動品質のバラツキも無視できない。

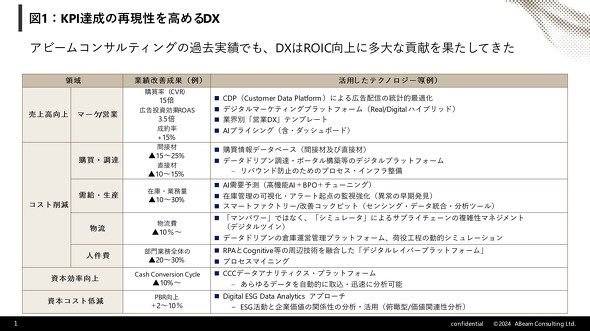

これを突破し全体最適に至るには、全体のボトルネックを優先的に改善するのはもちろんのこと、いかにKPI達成のアクションアイテムの再現性を高めるかが鍵である。これはまさに、個人のバラツキを是正し、テクノロジーを梃子(てこ)に企業オペレーションを抜本的に変革するDXを成果志向で進めることに他ならない(図1)。

もう1つの壁は、日本企業で強かったミドル層の不活性化が叫ばれて久しいが、これが招く戦略実行不全とリスク回避病である。いかにオペレーション業務のテクノロジー代替を進めても、残る戦略・企画業務を進めるのはヒトである。「DXと人的資本経営は表裏一体」と言われる所以であるが、戦略実行の要となるミドル層の腰が引けていては、大きな果実は得られない(ローリスクにはローリターンしかついてこない)。

これを突破するには、戦略実行を企業文化に埋め込むための「自信」の醸成が鍵である。もちろん、不活性化したミドル層がトップから「リスクを取れ」と号令を掛けられただけでそう動けるわけでもないので、DXやM&Aの投資枠確保や海外市場での拠点づくりなど、リスクテイクできるよう御膳立てをするのは経営トップの仕事である。

化学メーカー、レゾナックの好例

化学メーカーのレゾナックが先端半導体の技術開発を目指し、米シリコンバレーにR&D拠点(2025年度運用開始予定)を新たに設置することを決断したのはその好例だ。

つまり、ミドル層に「自信を作る場」を設けるのだ。イノベーションと言えばシリコンバレーであるが、その懐に入り、いざ知ってみれば恐れるに足らず、自分たちがこれまでに築いた強みを正しく生かせば十分に戦える、事業構造転換は果たせる、という手触り感を得られる場合も少なくない。

ミドル層覚醒のために、先鋭的な企業に資本参加するなどしてオペレーティングモデルに「見て触れて学ばせ」、思考を進化させることも有効だ。例えば、とある電機メーカーでは、停滞していた新規事業をテコ入れするため、エクスペリエンスデザイナーを起用して世界中のエクストリームユーザーに徹底的にインタビューさせ、それを基に将来的な顧客体験の世界観を構築した。これにより、事業推進メンバーに手触り感のある目標と、「われわれにもできるのだ」という自信を与えたことをきっかけに、事業が上向き出したのだ。

これら2つのROICを高めるアプローチは、いわば「再現性の高い型を作り、命を吹き込む」ものである。

関連記事

「PBR優良企業」の4つの共通点とは 財務・非財務の経営管理手法

「PBR優良企業」の4つの共通点とは 財務・非財務の経営管理手法

近年、PBR(株価純資産倍率)やROIC「投下資本利益率」を意識した経営を目指す企業が増えている。連載の第2回は第2回は、優良企業(PBRが高く、事業撤退の経験のある企業)の特徴と、PBRを高める道筋(成功ポイント)を探る。 古くて新しい「ROIC経営」 再注目の背景に、日本企業への“外圧”

古くて新しい「ROIC経営」 再注目の背景に、日本企業への“外圧”

2000年代初期に注目を浴びた、企業の資本効率や事業の収益性を表す「ROIC」が現在、古くて新しい経営管理手法として再び関心を集めている。理由を探ると、時代背景のほか、日本企業特有の経営文化が見えてくる。 半導体ビジネスでの優位性は? 昭和電工と日立化成が統合した「レゾナック」戦略トップに聞く

半導体ビジネスでの優位性は? 昭和電工と日立化成が統合した「レゾナック」戦略トップに聞く

前編【EVシフトでパワー半導体に熱視線 “売上1兆円超”レゾナックCSOに聞く展望】に続き、ルネサスエレクトロニクスで執行役員を務めた経験を持つ、レゾナックの真岡朋光CSO(最高戦略責任者)にその戦略を聞いた。 EVシフトでパワー半導体に熱視線 “売上1兆円超”レゾナックCSOに聞く展望

EVシフトでパワー半導体に熱視線 “売上1兆円超”レゾナックCSOに聞く展望

売上高1兆円を超えるレゾナック・ホールディングス。半導体・電子材料をコア成長事業とする経営方針を打ち出し、経営資源を集中的に投資し、半導体・電子材料の比率を売上高の約45%まで引き上げる計画を発表している。 NEC森田社長に聞く「生成AIで優位に立てた」理由 NTTやソフトバンクとの協業は?

NEC森田社長に聞く「生成AIで優位に立てた」理由 NTTやソフトバンクとの協業は?

ECの森田隆之社長は12月12日、アイティメディアなどのグループインタビューに応じ、生成AIを開発する国内企業との協業について「競争するところと協調するところは常に意識しており、そういう(協業する)動きになると思っている」と説明した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング