東京メトロ、生成AIで問い合わせ対応 「100%の性能でなくても実用化」を決断できたワケ(1/2 ページ)

(編集部注:記事タイトルを一部変更しました/2024年10月17日)

「列車内にかばんを置き忘れてきてしまった」「列車の運行情報を知りたい」――。鉄道会社には日々、電話やメール、Webサイトの専用フォームを通じて、利用者から多くの問い合わせが寄せられる。職員は膨大な量の対応に追われ、回答までに時間を要してしまう。

東京地下鉄(東京メトロ)は今秋、メールやWebサイトを通じた問い合わせに、生成AIを用いて回答するシステムを導入する。利用者の利便性向上やオペレーターの負担軽減が目的だ。ハルシネーション(誤情報の生成)を恐れ、対外向けサービスの生成AI活用に足踏みする日本企業が多い中、同社はいかにして、顧客対応に生成AIを使うという決断に至ったのか――。

待ち時間を解消しCXを高める

「コールセンターに電話をかけて、長時間待たされた経験がある人はきっと多いはず。生成AIを活用すれば、問い合わせへの返答までのタイムラグが短くなり、顧客体験価値(CX)が上がる。オペレーターにとってもやりがいを感じられるのではと考えた」

東京メトロのCX・マーケティング部長の川上幸一さんは、問い合わせへの生成AI活用の経緯をこう話す。

同社には年間、約25万件の問い合わせが寄せられる。このうち、15万件が電話、10万件がメール経由。オペレーターへの負担が大きい電話やメールでの問い合わせを減らすため、Webサイト上でチャットボットサービスも提供していたが、チャットボットを通じての問い合わせは、年間わずか1万2000件にとどまっていた。

「微妙につぼを外すマッサージ師のように、聞きたいこととは違うFAQを返してくる、あまりいけていないチャットボットでした」(川上さん)

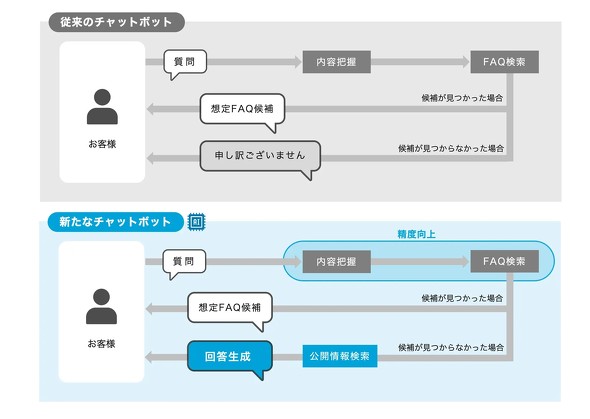

そこで、同社は、従来の機能に加え、生成AIを活用してチャットボットの性能を高めることで、電話やメールの問い合わせを減らす方向を模索した。AI技術で企業の生産性向上を支援するAllganize Japan(東京都渋谷区)のシステムを導入し、チャットボットで回答できる問い合わせの範囲を拡大させた。

特に多い「忘れ物」の問い合わせ対応を効率化

さらに、問い合わせの中でも特に多い「忘れ物」の対応改善に注力した。メール経由で届く問い合わせ(10万件)のうち、忘れ物に関する内容は8万件に上る。いつ、どこで何を忘れたのか、それは何色で、中にはどんなものが入っているか――。オペレーターは利用者と忘れ物の特徴について何度もやりとりをする必要があり、大きな負担となっていた。

一方で、忘れ物の特徴について確認すべき項目は決まっており、定型化できる。そこで、忘れ物の特徴に合わせて必要な情報を会話形式で入力できるチャットボットを構築。必要な情報が一括で届くため、複数回のやりとりが不要となった。

このほか「お客様センター」に届くメールへの対応を支援するシステムも導入。生成AIがメールの内容を把握し、回答に必要な情報の検索や回答案の作成を行う。従来はオペレーターが人力で行っていた一連の業務を自動化することで、業務効率を高められるという。

関連記事

生成AI活用で「間違いを恐れる」日本 米国に先越される

生成AI活用で「間違いを恐れる」日本 米国に先越される

生成AIの業務活用で先行していた日本が米国に追い抜かれた――。PwCコンサルティングの調査で、そんな状況が見えてきた。米国企業が積極的に対外向けサービスのリリースを目指す一方、日本企業はリスクに慎重で、インパクトが小さい社内向けのユースケースにとどまっているようだ。これから日本企業に求められる変化とは? さらば文字起こし! 生成AIで「議事録作成」をラクにするポイントは?

さらば文字起こし! 生成AIで「議事録作成」をラクにするポイントは?

連載「その悩み、生成AIが解決」番外編は、文字起こしツールの進化や、文字起こしデータからChatGPTなどで議事録を作成する場合のポイントなど、音声文字起こしについて、今知ってしておきたいトピックを解説する。 超時短! GPTsでプレゼン資料を作る方法【前編】

超時短! GPTsでプレゼン資料を作る方法【前編】

PowerPointファイルでプレゼン資料を作る作業負担を減らしたい――。無料ユーザーにも回数制限付きで開放された「GPTs」を使えば、負担を一気に軽減できる。 GPTsでスライド作成 パワポのデータ出力手順は?【後編】

GPTsでスライド作成 パワポのデータ出力手順は?【後編】

無料版GPTsでプレゼン資料を作る方法【後編】では、GPTsを使ってPowerPointファイルのデータを出力する手順を見ていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special

PR注目記事ランキング